Christlicher Realismus statt evangelikaler Faschismus

Der Christliche Nationalismus in den USA fordert Kirchen und Theologie heraus: Gibt es eine Alternative zum Macht-Fetisch der „Make-America-Great-Again“-Bewegung?

„Power“, so schrieb John Adams am 2. Februar 1816 an Thomas Jefferson, „always thinks it has a great soul and vast views beyond the comprehension of the weak, and that it is doing God’s service when it is violating all His laws.’’

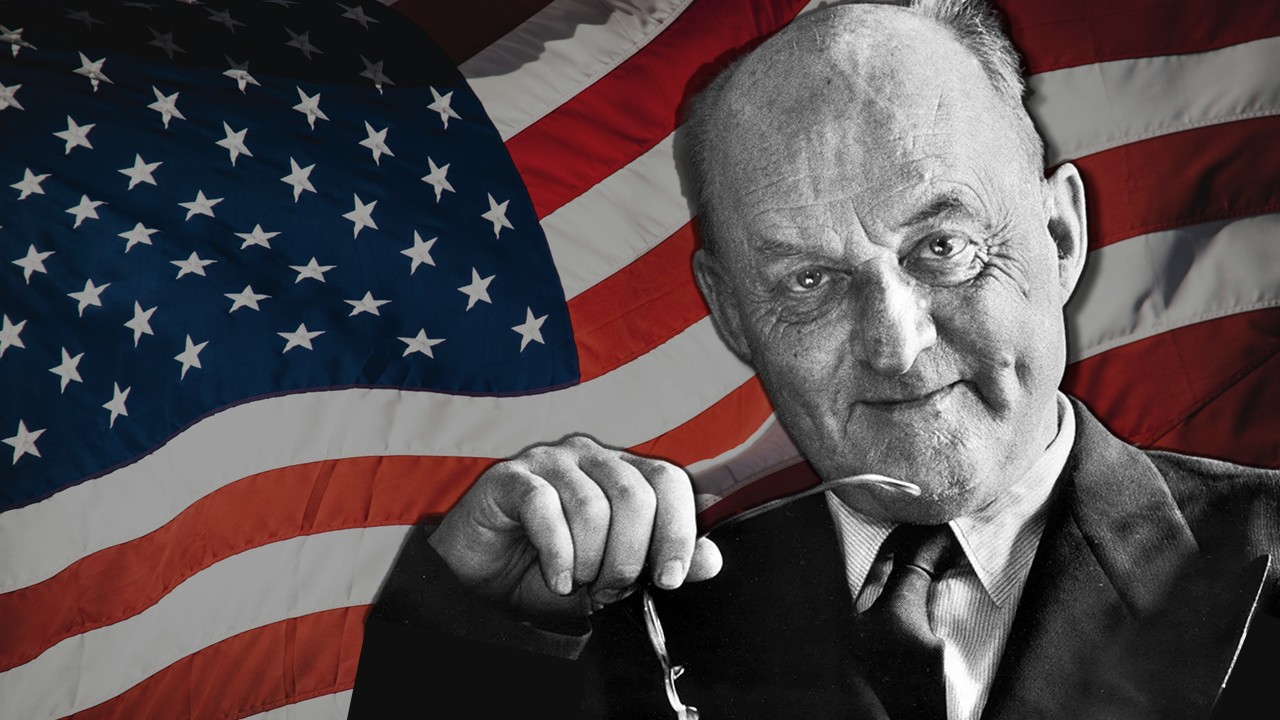

Der wohl bekannteste US-amerikanische Theologe des 20. Jahrhunderts, Reinhold Niebuhr, stellt diesen Satz aus dem Briefwechsel zweier Gründerväter der Vereinigten Staaten von Amerika an den Anfang seiner umfassenden kritischen Analyse der US-amerikanischen Politik und Gesellschaft mit dem Titel „The Irony of American History“.

Für diejenigen, die die Vereinigten Staaten als Vertreter Gottes darstellten, hatte Niebuhr wenig Verständnis übrig. In dieser Hinsicht betrachtete er die Religiosität, die einen so wesentlichen Bestandteil der US-amerikanischen nationalen Identität bildet, als äußerst problematisch. Niebuhr skizziert diesen „American Messianic dream“, der – gepaart mit dem Selbstverständnis der Amerikaner, sie seien „God’s American Israel“ – ursächlich für die ironische Unvereinbarkeit zwischen den Illusionen und Realitäten sei, die Amerika zu seiner Zeit durchlebte.

Als Folge dieses Selbstverständnisses begannen die Amerikaner, sich selbst als etwas Besonderes zu betrachten, ihre Motive als untadelig und ihre Handlungen als nicht nach den Maßstäben zu beurteilen, die für andere gelten. Folglich beschreibt Niebuhr Amerikas politische Haltung in seinem Buch von 1952 unverblümt als hegemonial und imperialistisch.

Niebuhr warnt davor, dass eine extreme Verehrung der Freiheit Gefahr laufe, in eine Form von Götzendienst zu degenerieren. Für Niebuhr war die Tendenz, amerikanische politische Werte und damit auch die Politik der USA zu heiligen, ein Gräuel. Nüchtern führt er den Aufstieg der USA zur Weltmacht weniger auf göttliche Gunst zurück, sondern vielmehr auf Glück in Verbindung mit der unerschütterlichen Entschlossenheit, dieses Glück in Reichtum und Macht zu verwandeln.

Dabei behält Niebuhr durchaus im Blick, dass nicht zuletzt der puritanische Einfluss auf die amerikanische Psyche dazu beigetragen hat, Macht nur dann für legitim zu halten, wenn sie der Besserung der Menschen und Weltverbesserung dient. Die göttliche Gunst, in der die Nation steht, verpflichtet zu einer „Führungsrolle bei der Erneuerung der Menschheit“.

Die „MAGA“-Bewegung als Revival

Mit Erschrecken kann man derzeit beobachten, wie Evangelikale in den USA diese vermeintliche Tugend überbetonen, wenn sie von einem Revival sprechen, das von Amerika ausgehen muss. Dass es hierbei um mehr und anderes geht, als um das nächste Great Awakening, wird deutlich, wenn man sich Social-Media-Beiträge wie den des kürzlich von Department of Defence in Department of War umbenannten US-Ministeriums anschaut, den der Secretary of War, Pete Hegseth, am 20. September auf seinem Instagram-Account veröffentlichte.

Hegseth spricht darin das Vaterunser, während durch eine Aneinanderreihung von kurzen Videoclips das gesamte Arsenal der US-Streitkräfte zur Schau gestellt wird. Hier tritt die schräge Verbindung des beschriebenen Selbstverständnisses Amerikas als Gottes Nation zutage, wie sie sich bei christlichen Nationalisten in den USA findet, mit der als Auftrag verstandenen Zeile „Dein Reich komme“ aus dem bekanntesten Gebet der Christenheit, die als Rechtfertigung für Militäraktionen verwendet werden könnte.

Ein Revival wurde auch jüngst auf der als Gedenkfeier verschleierten Versammlung Christlicher Nationalisten beschworen, die zu Ehren von Charlie Kirks Tod veranstaltet wurde. Ultrarechte Aktivisten wie Kirk werden nicht nur zu „Märtyrern“ erklärt, weil sie im Dienst Gottes gestorben seien, ihnen wird sogar ein prophetisch-messianisches Moment zugeschrieben: Sie werden als Stellvertreter Jesu Christi betrachtet. (Mehr dazu hier & hier in der Eule.)

Während der Großteil Amerikas sich heutzutage sicher nicht (mehr) als God‘s Chosen Nation versteht, wird von Christlichen Nationalisten, einer Gruppe mit zunehmenden Einfluss und Macht innerhalb und außerhalb der Regierung, die göttliche Vorsehung nicht nur der amerikanischen Nation, sondern vor allem ihrer derzeitigen Regierung heraufbeschworen. Man verliert sich voller Vorfreude in Vorstellungen eines letzten Kampfes zwischen dem endlich wieder erschienenen Christus gegen den Antichristen, nachdem der Katechon – das moderne, liberale, demokratische Amerika – durch Präsident Donald Trump systematisch ausgehöhlt und abgebaut worden ist. Für eine Gesellschaft ist es sicherlich nie gut, wenn einige ihrer Mitglieder die Endzeit einläuten. Stimmen jedoch hochrangige politische Führungspersonen einer Nation in eine solche apokalyptische Untergangseuphorik ein, ist dies mehr als bedenklich.

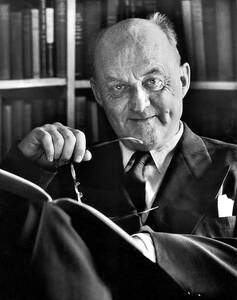

Reinhold Niebuhr: Der Netzwerker

Reinhold Niebuhr wurde 1892 in Missouri (USA) geboren. Nach einer kurzen Zeit als Interimspfarrer in der Kirche seines Vaters besuchte er die Yale Divinity School. Als Pfarrer der Bethel Evangelical Church in Detroit führte den Widerstand gegen Henry Fords Industriepolitik an. 1928 wurde er zum Professor für Ethik und Theologie am Union Theological Seminary in New York ernannt. Als politischer Philosoph und Berater entfaltete Niebuhr weit über die Grenzen der Theologie hinaus Wirkung. Sein „Gelassenheitsgebet“ ist weltweit bekannt, u.a. durch die Verwendung bei den Anonymen Alkoholikern.

Reinhold Niebuhr wurde 1892 in Missouri (USA) geboren. Nach einer kurzen Zeit als Interimspfarrer in der Kirche seines Vaters besuchte er die Yale Divinity School. Als Pfarrer der Bethel Evangelical Church in Detroit führte den Widerstand gegen Henry Fords Industriepolitik an. 1928 wurde er zum Professor für Ethik und Theologie am Union Theological Seminary in New York ernannt. Als politischer Philosoph und Berater entfaltete Niebuhr weit über die Grenzen der Theologie hinaus Wirkung. Sein „Gelassenheitsgebet“ ist weltweit bekannt, u.a. durch die Verwendung bei den Anonymen Alkoholikern.

Niebuhr setzte sich dafür ein, dass Paul Tillich 1933 nach seiner Emigration aus Deutschland eine Professur am Union Theological Seminary erhielt und sorgte auch für die Einladung Dietrich Bonhoeffers in die USA im Sommer 1939. Bonhoeffer, der 1930/31 am Union bei Niebuhr studiert hatte, kehrte jedoch nach einem kurzen Aufenthalt in New York wieder nach Deutschland zurück.

Christlicher Realismus statt kollektive Hybris

Schaut man sich den Kern von Reinhold Niebuhrs Deutung der Ironie Amerikas an, die im enormen Widerspruch zwischen der behaupteten Tugendhaftigkeit und der Realität des politischen Handelns der USA besteht, stellt man fest, wie treffsicher und nachhaltig relevant seine Analyse auch heute noch erscheint.

Niebuhr attestiert Amerika einen Exzeptionalismus, in dem auf paradoxe Art und Weise Macht immer wieder mit größter moralischer Schwachheit zusammenkommt. Dass dieser Exzeptionalismus derzeit vor allem von ultra-rechten, fundamentalistischen Christen bespielt wird, zeigte zuletzt die Gedenkfeier für Charlie Kirk. In ihrem Selbstverständnis findet sich auch jenes Muster, das Niebuhr bei faschistischen Gruppierungen seiner Zeit entdeckte: Eine kollektive Hybris, in der die grundlegende Illusion menschlicher Perfektion gepaart mit der Persistenz der Sünde in kruden Selbsterlösungsphantasien gipfelt.

Dabei wird – wie für fundamentalistische Gruppierungen üblich – klar definiert, wer zum exklusiven Kreis der Erlösten dazugehört und wer nicht. Während auf Seiten derer, die glauben, den Wahrheitspositivismus gepachtet zu haben, hauptsächlich weiße Amerikaner:innen stehen, wird als Gegenüber eine Sammlung aus Liberalen, Demokraten und Migrant:innen konstruiert, gegen die scheinbar jedes Mittel von Diffamierung, über Ausgrenzung bis hin zur Deportation recht ist – ob im Kulturkampf oder auf offener Straße.

Als theologische Antwort auf den Faschismus entwickelte Niebuhr zu seiner Zeit den Christlichen Realismus, der – anders als der Pazifismus – die Realität des Bösen ernstnehmen, aber auch die Verstrickungen des eigenen Machtstrebens kritisch reflektieren sollte. Für den Erfolg der „Make-America-Great-Again“-Bewegung ist eine Allianz zwischen ultrareichen Deregulierungsanhängern und sozialkonservativen Evangelikalen und Katholiken maßgeblich. Nur gemeinsam ist es ihnen möglich, ihre antidemokratischen Visionen durchzusetzen. Der Christliche Realismus fordert hingegen eine prophetische Distanz zu politischer Macht und eine aus der Humanisierung der Erbsündenlehre hervorgehende anthropologische Selbstkritik, die die Erkenntnis enthält, das es so etwas wie eine „richtige Seite Gottes“ nicht gibt. Die Verteidigung des religiösen Pluralismus ist darum ein notwendiger Schutz vor religiöser Tyrannei.

Folglich versteht sich der Christliche Realismus als eine progressive christliche Soziallehre, die sich auf einer Ideologiekritik einerseits wie auf einer Verantwortungsethik andererseits gründet. Doch gerade die Bereitschaft zu Ambiguität und Selbstkritik sind Haltungen, die in polarisierenden Zeiten nur schwer durchzuhalten sind. Wie eine ermutigende Aufforderung dazu formuliert Niebuhr seinen wohl bekanntesten Text, das „Gelassenheitsgebet“ (serenity prayer):

„God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference.“

Mut zum Realismus

Für den christlichen Theologen Niebuhr ist ein von Gnade erfülltes Dasein ein freudiges Dasein inmitten von Trauer. Weder die Flucht in die Religion noch die Resignation in der Gesellschaft sind daher ein guter Umgang mit der Geschichte. Niebuhr ist sich völlig bewusst, dass das Reich Gottes ein mythisches Symbol in der eschatologisches Betrachtung der Welt ist. Der Mensch sei unfähig dazu, eine weltliche Utopie zu erreichen. Gott begegne dem Menschen immer nur individuell und nicht als Resultat eines intellektuellen Arguments.

Die am besten funktionierende Religion ist Niebuhr zufolge jene, die keine Lobbyarbeit „an den Höfen des Allmächtigen“ für besondere Gefälligkeiten betreibe. Vielmehr solle Religion den Menschen helfen, sich selbst zu erkennen. Theologie und Ethik sind also keine Spekulation, sondern als intellektuelle Bestrebungen vollkommen an die Erde gebunden und mit den moralischen Verwirrungen und Selbstzweifeln unseres täglichen Lebens verbunden.

Am Ende, so Niebuhr, sei ehrliche Selbstreflexion der höchste Wert, der Freude und ein Gefühl der Befreiung beinhalte. Es wird Menschen geben müssen – in Amerika wie auch andernorts, wo christlicher Fundamentalismus mit nationalistischer Politik zusammenfindet – die den Mut aufbringen, sich für ein solches offenes, freiheitliches und realistisches Verständnis von Religion einzusetzen.

Unterstütze uns!

Die Eule bietet Nachrichten und Meinungen zu Kirche, Politik und Kultur, immer mit einem kritischen Blick aufgeschrieben für eine neue Generation. Der unabhängige Journalismus und die Stimmenvielfalt der Eule werden von unseren Abonnent:innen ermöglicht. Mit einem Eule-Abo unterstützst Du die Arbeit der Redaktion, die faire Entlohnung unserer Autor:innen und die Weiterentwicklung der Eule.