Star Trek und die KI in der Pflege

Wann erreicht die digitale Revolution das Gesundheits- und Sozialwesen und wie werden „Pflegeroboter“ unser Leben verändern? Ein Blick in die Zukunft der Künstlichen Intelligenz:

Die USS Voyager wird von einem unbekannten Lebewesen an das andere Ende der Galaxie verschleppt, das Schiff während des Angriffs hart getroffen. Die Serie Star Trek: Voyager (1995-2001) läuft noch keine Viertelstunde, da verliert die Crew ihren Arzt und ihre Krankenschwester. Fortan wird die medizinische Versorgung der Mannschaft auf dem langen Weg nach Hause durch ein EMH (Emergency Medical Hologram) sichergestellt.

„Der Doktor“ ist eine holographische Figur aus Vektoren und Energie, vollgeladen mit dem gesamten medizinischen Wissen der Zeit, gestaltet nach dem Angesicht seines Schöpfers, ausgestattet mit Subroutinen für den Patientenkontakt. Eine Maschine, die dazu gedacht war, als Ersatz in der Not einzuspringen, begibt sich auf eine lange Reise.

Der Doktor aus Star Trek: Voyager, Bild: Screenshot

Wie jede Star Trek-Serie erzählt auch Voyager von den Mühen ihrer Protagonisten bessere „Menschen“ zu werden. Die artifizielle Figur des Doktors entdeckt in den kommenden sieben Staffeln alle Aspekte des Menschseins: Gefühle, Beziehungen zu anderen Crewmitgliedern und Wesen und die Frage nach der eigenen Bestimmung.

Seit geraumer Zeit wird unter Wissenschaftler*innen und zunehmend auch in der Praxis darüber diskutiert, wie die Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) die Pflege kranker Menschen verändern wird. Wie wird die „digitale Revolution“ des Sozialwesens aussehen? Werden dereinst tatsächlich projizierte Ärzt*innen und Krankenpfleger*innen Erkrankungen diagnostizieren, behandeln und Patient*innen pflegen?

Digitale „Evolution“ oder „Revolution“?

Was heute noch wie Science Fiction anmutet, ist tatsächlich von der Wirklichkeit nicht mehr weit entfernt. Medizinische Datenbanken halten das Weltwissen über Krankheiten auf Abruf bereit und „Pflegeroboter“ werden emsig entwickelt. Virtual Reality ist zwar von der Star Trek-Technik der Holographie – samt Holodecks und autonom agierender Figuren wie dem Doktor – noch weit entfernt, hat sich aber allein in den letzten 20 Jahren immens fortentwickelt.

„Die Betrachtung von technologischen Entwicklungstrends“ zeige, so Melissa Henne in der aktuellen Ausgabe der EZW-Texte, „dass zukünftig auch im Sozialwesen mit einer digitalen Revolution gerechnet werden muss.“ Noch werde die Digitalisierung im Sozial- und Gesundheitswesen vor allem zur Unterstützung bestehender Prozesse wie Verwaltung und Dokumentation angewandt, aber technische Systeme wiesen schon heute viele Funktionen auf, die auch für die Behandlung und Pflege von Patient*innen genutzt werden könnten.

Der Einsatz von Maschinen, die adaptiv (angepasst an die Vorlieben und Gewohnheiten der Nutzer*innen) und eigenständig (über ihre ursprüngliche Programmierung hinaus) arbeiten, bedeutete im Unterschied zur gegenwärtigen digitalen „Evolution“ eine Revolution im Sozialwesen „mit disruptivem Charakter“:

„Ein „Pflegeroboter“ könnte in Zukunft somit eine Vielzahl von Funktionen bieten – die Überwachung der Sicherheit von Patientinnen und Patienten, die Unterstützung der Körperpflege, die Organisation der Alltagsgestaltung bis hin zu Small Talk und Biografiearbeit. Er könnte Entscheidungen für eine Person treffen, wenn diese z.B. aufgrund einer kognitiven Beeinträchtigung nicht dazu in der Lage ist. Dann bestimmt der Roboter, was es zum Frühstück gibt, welche Gymnastikübungen gemacht werden, ob die Person selbstständig einkaufen kann und vielleicht sogar, welche medizinischen Maßnahmen durchgeführt werden sollen.“

Where No One Has Gone Before

Der Einsatz von Maschinen in „bislang ausschließlich zwischenmenschlichen Unterstützungsformen vorbehalten[en]“ Bereichen, stellt Patient*innen, Ärzt*innen, Pfleger*innen, Wissenschaftler*innen und die gesamte Gesellschaft vor mehrere Herausforderungen:

Wem wird eine solche Unterstützung zuteil? Wird die technische Unterstützung zum Luxusgut, das sich nur wenige Menschen werden leisten können? Wer übernimmt für die Handlungen der „Pflegeroboter“ die Verantwortung? Welche Folgen hat ihr Einsatz für das Verhalten von Menschen zueinander? Gibt es Aufgaben, die grundsätzlich von Menschen zu erledigen sind? Dürfen Patient*innen einmal frei wählen, ob sie lieber von einer Maschine oder einem Menschen gepflegt werden wollen?

Schließlich: Wie verändert der Einsatz von „Pflegerobotern“ das Selbstverständnis des Sozialwesens insgesamt? Was bedeutet es für Pflege, die sich dezidiert als christliches Werk versteht, wenn pflegerische Aufgaben von Maschinen statt von Menschen übernommen werden? Nach welchen „Werten“ operiert eine Maschinen-Ärztin, gerade in den Grenzbereichen des Lebens?

Laut Melissa Henne beantworten Diakonie und Caritas die Frage nach dem Maßstab solcher ethischer Entscheidungen bisher pauschal mit dem Verweis auf „‚das christliche Menschenbild‘, ohne allerdings zu konkretisieren, was dieses Bild genau ausmacht.“ Ein Menschenbild für alle, das will nicht recht zu einer multioptionalen und pluralen Gesellschaft passen, in der christliche Perspektiven prinzipiell erklärungsbedürftig sind.

„Der Begriff suggeriert, dass mit nur einem Bild erfasst werden könne, was das Menschsein ausmacht, und dass zudem Konsens darüber bestehe. Aber schon in der Bibel lässt sich nicht nur ein einziges Bild vom Menschen finden […]. Es braucht also eine Konkretisierung der Zielsetzungen von diakonischer bzw. Sozialer Arbeit, damit sie als Orientierung für […] ethische Reflexions- und Entscheidungsprozesse dienen können.“

In ihrem kurzen Aufsatz in den EZW-Texten verweist Henne auf den „Capabilities Approach“ („Befähigungsansatz“) der Philosophin Martha Nussbaum als einen möglichen Einsatzpunkt für die Bewältigung dieser Aufgabe hin. Danach geht es darum zu klären, welche „grundlegenden Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Lebens“ gewährleistet werden sollen und wo diakonische Pflege „zentrale Fähigkeiten, um ein solches Leben führen zu können“ erhält und unterstützt.

Wie sieht eine christliche Vorstellung von einem „menschenwürdigen Leben“ aus und wie kann auch unter den Bedingungen einer kommenden „digitalen Revolution“ diakonisches Handeln danach gestaltet werden?

Pflegeroboter aus Fleisch und Blut

Die landläufige Vorstellung von „Pflegerobotern“ als kalten Helferlein bedarf dringend der Diffenzierung. So kann die Unterstützung durch eine Maschine bei der Körperpflege von Patient*innen durchaus auch als weniger schamvoll empfunden werden, als wenn die Pflege von Angehörigen oder „fremdem“ Personal durchgeführt wird.

Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz könnten außerdem Ressourcen frei werden für tieferen menschlichen Kontakt in Pflegeheimen und Krankenhäusern, weil das Personal von Routinen entlastet wird, die große Teile des Arbeitsalltags beanspruchen. An entlegenen Orten und in Krisensituationen kann Künstliche Intelligenz helfen, wo Menschen als Unterstützung ausfallen. Diese Entwicklung hat mit digitalen Ferndiagnosen über Videotelefonie und die Überwachung von Biodaten per Smartphone schon begonnen.

Arbeiten irgendwann einmal Maschinenpfleger*innen und -Ärzt*innen Seit an Seit mit ihren menschlichen Kolleg*innen?Die Figur des Doktors aus Star Trek: Voyager verweist auf noch weitergehende ethische Herausforderungen: Wo beginnen die neuen digitalen Kolleg*innen mehr zu sein als technische Hilfsmittel, sondern erheben selbst Anspruch auf ein „menschenwürdiges Leben“? Sind die „Pflegeroboter“ der Zukunft Medizinsklaven der Menschen oder erhalten sie die Möglichkeit, ihr „Menschsein“ selbst zu entdecken und zu erproben? In wie weit werden sie an ihre ursprüngliche Programmierung gebunden sein?

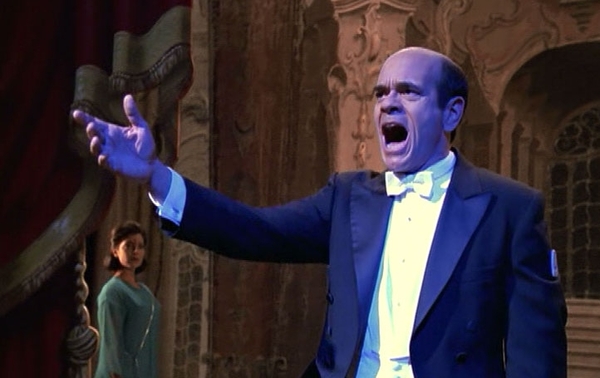

Der Doktor singt eine Opernarie, Bild: Screenshot

Der Doktor der Voyager übersteigt die Möglichkeiten seines Programms: Er wird im Verlauf der Serie dank eines Gerätes aus der noch weiteren Zukunft unabhängig von der Umgebung seiner Krankenstation und kann sich auf dem Schiff und auf Planeten frei bewegen. Das ist mehr als ein dramaturgischer Kniff der Serien-Autor*innen, wirft es doch die Frage nach der Freizügigkeit und Autonomie technischer Systeme auf.

Er arbeitet beständig an der Weiterentwicklung seiner empathischen Fähigkeiten und muss sich in schwierigen ethischen Dilemmata beweisen, wenn z.B. das Wohl seiner Freunde in Widerspruch zu seiner ursprünglichen Programmierung mit „ethischen Subroutinen“ gerät. Gilt der Hippokratischer Eid immer und unbedingt?

Jenseits der Frage nach der technischen Möglichkeit solcher Entwicklungen, von denen die KI-Forschung – sollte sie jemals dort angelangen – noch weit entfernt ist, stellt sich für uns durch sie doch die Frage, wie wir als Menschen miteinander leben wollen.

Schon heute delegieren wir schwierige ethische Entscheidungen an die Mitarbeiter*innen im Sozialwesen und überlassen ihre Beantwortung systemimmanten Faktoren. Zur Realität des Sozialwesens gehört ganz sicher auch, dass sich manche Pfleger*innen und Ärzt*innen bereits jetzt als „menschliche Pflegeroboter“ missbraucht sehen. Melissa Hennes vorläufiges Fazit gilt für Patient*innen und Mitarbeiter*innen gleichermaßen:

„Der Einsatz von Technologien im Sozialwesen sollte nicht nur an den technischen Möglichkeiten, sondern vor allem daran ausgerichtet werden, was Menschen für ein menschenwürdiges Leben benötigen.“

Mehr:

„Die digitale Revolution und ihre Kinder. Brennpunkte digitaler Ethik“, Hanna Fülling / Gernot Meier (Hg.), EZW-Texte 264, Berlin 2019, Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, Bestellung hier, mit Beiträgen von: Stephan Trahasch, Wenke Klingbeil-Döring, Marcell Saß, Viera Pirker u.a.

„Technik, die begeistert!? Ethische Reflexion technischer Unterstützung in der Diakonie ausgehend vom Capabilities Approach nach Martha Nussbaum“, Dr. Melissa Henne, Reihe Diakoniewissenschaft/Diakoniemanagement, Band 12., Nomos 2019, Bestellung hier