Die Church of England und der Brexit

Welche Rolle spielt die Church of England nach dem Brexit: Kann sie für sich eine neue Rolle in einem neuen Großbritannien finden?

Großbritannien verlässt die Europäische Union. Seit dem Brexit-Referendum sieht die Church of England sich dem Vorwurf ausgesetzt, sich auf die Seite der Remain-Befürworter geschlagen zu haben. Und das, obwohl sie sich während der Brexitdebatte penibel um Neutralität bemüht hatte.

Hat sich die C of E zu wenig für diejenigen interessiert, die im Juni vergangenen Jahres für den Austritt aus der EU gestimmt haben? Hat sie sich mit ihrer Weltläufigkeit zu weit aus dem Fenster gelehnt?

Kritik aus den eigenen Reihen

Im Nachgang des EU-Referendums kritisierten vor allem konservative Mitglieder und Amtsträger die in ihren Augen zu starke Anpassung an den „liberalen Mainstream“. Der Bischof von Burnley, Philip North, kritisierte das Einschwenken der Kirche in eine „Mittelschicht-Kultur“. North beklagt vor allem, dass die Kirche sich ihre Anliegen „nicht von den Armen, sondern von Akademikern, geldgierigen Eliten und Teilen der säkularen Medien“ vorgeben lässt.

Graeme Buttery, Pastor in St. Hartlepool, warf auf der Synode nach dem Referendum seiner Kirche vor, die Leave-Wähler als Abgehängte und Opfer einer Angst-Kampagne zu verunglimpfen. Ihm zufolge sei es überhaupt keine Überraschung, dass zum Beispiel die Mitglieder seiner Gemeinde für den Austritt aus der EU gestimmt hätten. Viele hätten das erste Mal seit 40 Jahren wieder einmal das Gefühl, dass ihre Stimme gehört würde.

Die Kritik trifft die Kirche auch deshalb, weil mit ihr nicht nur der zum Teil paternalistische Umgang mit den Leave-Wählern im eigenen Lager gemeint ist, sondern die Leitlinie der Kirche, sich an liberalen Werten zu orientieren.

Die Church of England gilt gerade Protestanten in Deutschland häufig als Vorbild. Trotz sinkender Kirchenmitgliedszahlen behauptet sie ihren Platz in der Öffentlichkeit des Landes. Auf den Feldern Gemeindeaufbau, interreligiöser Dialog und moderner Kulturarbeit findet seit Jahren ein intensiver Austausch statt. Und tatsächlich hat sich die C of E an die Veränderungen im Zuge der Globalisierung und Digitalisierung in hohem Maße angepasst.

Ein Platz für die Kirche

Die Kritik an der Haltung der Kirche zum Brexit und den Leave-Wählern beinhaltet die dringliche Frage, ob ein modernes und bald von der EU losgelöstes Großbritannien tatsächlich der Church of England bedarf. Diese Frage muss die C of E in einer Situation beantworten, in der erhebliche Teile der Öffentlichkeit ihr kritisch gegenüber stehen.

Dazu haben in jüngster Zeit Missbrauchsskandale beigetragen, doch steht die Religion an und für sich in der britischen Gesellschaft unter größerem Beschuss als hierzulande. Die Phalanx der Religions- und Kirchenkritiker reicht von atheistischen Wissenschaftlern, Republikanern, über Feministinnen und liberale und linke Politiker, bis hin zu Teilen der radikalen Rechten, die vor allem den politischen Islam eindämmen wollen.

Der gesellschaftliche Ort der Kirche ändert sich (Symbolbild), Foto: Dominic Alves (Flickr), CC BY 2.0

Welchen Beitrag kann die Church of England zum gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten, der nach dem EU-Referendum so stark in Frage steht? Als „Staatskirche“ ist sie zur Beantwortung dieser Frage – anders als andere Religionsgemeinschaften – verdammt. Hält sie an Pfründen und Privilegien fest – behauptet also nicht nur ihre historische, sondern auch rechtliche Sonderstellung – muss sie sich fragen lassen, was sie über ihr Eigeninteresse hinaus für das Gemeinwesen beiträgt.

Cultural Relevance

In Großbritannien werden die Rolle der Kirche und die Bedeutung christlicher Überzeugungen in der Öffentlichkeit schärfer kritisiert als in Deutschland und die C of E bietet ihren Kritikern bis heute dankbare Angriffsflächen. So wird u.a. hinterfragt, dass Bischöfe der Kirche im House of Lords an der Legislative des Landes beteiligt sind. Die damit verbundenen Privilegien werden auch deshalb in Frage gestellt, weil sich nur noch eine Minderheit der Bevölkerung der Kirche verbunden fühlt.

Ihr Umgang mit gleichgeschlechtlichen Partnerschaften steht stärker im Fokus der Öffentlichkeit als derjenige der Kirchen in Deutschland, umso mehr seitdem Schwule und Lesben im Vereinigten Königreich die Ehe schließen dürfen. Die sich daraus ergebenden innerkirchlichen Diskussionen haben in den letzten Jahren Verletzungen bei allen Beteiligten hervorgerufen. Bischof North kritisierte in seiner Wortmeldung, dass sich die Kirche auffällig intensiv mit Sexualität und Partnerschaft auseinandersetze und darüber andere soziale Fragen vernachlässige.

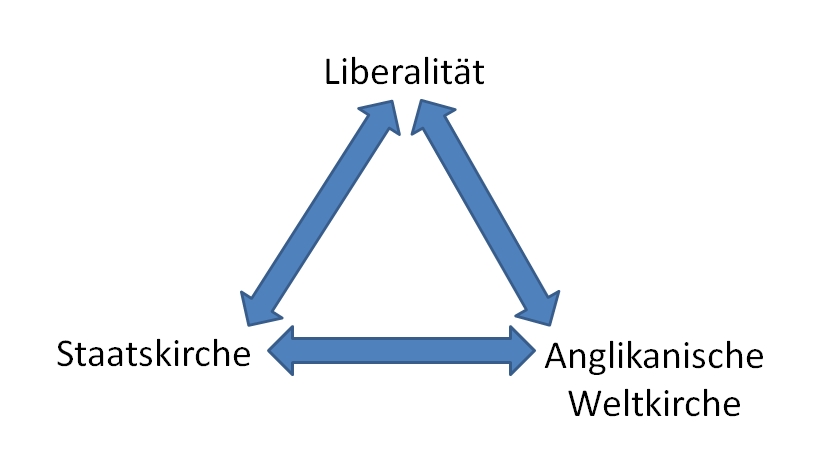

Das komplexe Verhältnis der Church of England zum Staat birgt immer wieder Konfliktpotential, sei es bei der Frage nach der Ehe für Homosexuelle, bei der Weihe von weiblichen Bischöfen oder bei Fragen nach historisch gewachsenen Pfründen und Rechten der Kirche, die im modernen England aus der Zeit gefallen und überholt wirken.

Hinzu kommt ein schwieriges Verhältnis der Kirche zum Rest der weltweiten Anglikanischen Gemeinschaft. Jede Anpassung an liberale Wertvorstellungen geht mit Streit z.B. mit den sich weitaus konservativer gebärdenden anglikanischen Kirchen Afrikas einher. Als Garant der Einheit der Anglikanischen Weltkirche darf sich die C of E schon deshalb nicht jede Modernisierung erlauben.

Alter Wein in neuen Schläuchen

Eine mögliche – wenngleich unwahrscheinliche – Antwort auf die Zukunftsfrage der Church of England wäre, sich aus (halb-)staatlichen Funktionen zurückzuziehen und größere Unabhängigkeit von Regierung und Staatswesen herzustellen. Dies bedeutete eine Abkehr von jahrhundertealten Pflichten und Rechten.

Damit würde die Kirche nicht zuletzt auf vielfältige Einflussmöglichkeiten in die Politik hinein verzichten. Eine C of E, die sich freiwillig aus dem Zentrum heraus bewegt, wäre ganz im Sinne ihrer Kritiker und könnte sich auf diesem Weg der Sympathien der liberalen Öffentlichkeit gewiss sein. Allerdings liefe sie dadurch auch Gefahr, erst recht nur Partikularinteressen – in diesem Falle, jenen ihrer Mitgliederschaft – zu dienen und das Gemeinwohl aus dem Blick zu verlieren.

Eine andere Vorstellung von der Zukunft der C of E umriss Justin Welby, der Erzbischof von Canterbury, auf einer Synode zu Anfang des Jahres und noch viel mehr in seinen beiden Redebeiträgen anlässlich einer von ihm initiierten Debatte im House of Lords im Dezember 2016. Allerdings fühlt sich vieles von dem, was Welby als Neubeginn und Aufbruch deklariert, wie alter Wein in neuen Schläuchen an.

Das klingt nach einem „Weiter-so“ oder „Jetzt-erst-recht“, nicht nach einer tiefgreifenden Reflexion der eigenen Rolle in einem sich verändernden Staatswesen. Ja, die Kirche müsse sich hüten, so Welby weiter, die eigene „Macht und Pracht“ zu bewahren. Welche konkreten Veränderungen allerdings in Angriff genommen werden sollten, dazu schwieg er sich aus.

Tiefe Werte

In seinen Redebeiträgen in der Wertedebatte des House of Lords präzisierte Welby seine Vorstellungen von der Rolle der C of E in einem neuen Britannien. Die maßgeblichen Werte für die Neugestaltung des Landes findet er in seiner Auslegung des Gleichnisses vom barmherzigen Samariter. Aus ihr entwickelt er positive tiefe Werte, wie die „einer großzügigen und gastfreundlichen Gesellschaft, die in ihrer Geschichte gegründet, dem Gemeinwohl und der Solidarität verpflichtet ist. Eine solche Gesellschaft sei kreativ, unternehmerisch, mutig und nachhaltig in ihren inneren und äußeren Beziehungen“.

Auch die „Fundamental British Values“, die die gegenwärtige Regierung propagiere, hätten sich an diesen tiefen Werten zu orientieren. Sie hätten sich ohnehin geschichtlich aus der Schrift entwickelt. Nur wenn sie weiterhin in der Tradition des Glaubens gründen, könnten sie sich als tragende Vision im 21. Jahrhundert erweisen.

Erbischof Welby bei einer Debatte im House of Lords, Foto: Copyright House of Lords 2016 / Photography by Annabel Moeller

„Richteramt“ der Kirche

Die „Wertepflege“ ordnet Welby intermediate institutions zu. Jene Institutionen stehen dem Wortsinn nach „zwischen“ einzelnen Partikularinteressen und gesellschaftlichen Akteuren, können als Schlichter gesellschaftlicher Konflikte fungieren. Als eine solche intermediate institution sieht Welby die Church of England der Zukunft.

Er anerkennt durchaus den Zerfall gesellschaftsstabilisierenden Institutionen, der vor den „Volkskirchen“ nicht halt macht. Umso stärker jedoch sein Beharren auf deren Nützlichkeit. Welbys Denken ist darin stark vom Wert der Gemeinschaft geprägt, nicht vom Wert des Individuums. Ist das schon ein Umsteuern? Eine Abkehr davon, dem Einzelnen jede Entscheidung zu ermöglichen bzw. zuzumuten? Doch steckt in der Betonung von Partikulargemeinschaften die Lösung des Problems sich auseinanderentwickelnder Gesellschaften? Ganz praktisch: Ist den Remain- oder Leave-Befürwortern damit gedient, sich in einer Gruppe gleichdenkender Zeitgenossen wohlzufühlen?

Welby beharrt auf der Kraft der Gemeinschaften, ermöglichten sie es doch überhaupt erst, Interessen Einzelner in die Debatte einzubringen. Zum Schluss der Debatte berichtet er von einem Gespräch mit einem europäischen Politiker, der auf die Frage nach der islamischen Gemeinschaft in seinem Land antwortete „So was haben wir nicht. We do not do communities; we do the state and individuals.“

Dies, so Welby, ließe den Einzelnen verletzlich gegenüber einem unfähigen Staat zurück. „Wir müssen so selbstbewusst sein, immer wieder zu bekennen, dass wir leidenschaftlich an Gemeinschaften glauben – dass wir Kommunitaristen sind – und wenn diese aneinander geraten, müssen wir lernen, gut aneinander zu geraten.“

Welbys Bekenntnis zum Kommunitarismus, zum friedlichen Neben- und Miteinander von „Parallelgesellschaften“, ist Grundbedingung einer pluralen Demokratie. Eines Pluralismus, der immer wieder neu ausgehalten werden muss. Pluralitätstoleranz lässt sich erlernen, umso leichter, fußt man selbst in einer lebendigen Tradition. Fraglos trägt die christliche Tradition vieles mit sich, das hilft Divergenz auszudeuten. Und, dass die gesellschaftliche Streitkultur der Verbesserung bedarf, trifft sicher nicht nur auf Großbritannien zu. Besser streiten lernen, ist ein hehres Ziel. Und kein unmögliches. Es stellen sich anschließend an Welbys Beiträge allerdings zwei große Anfragen:

Zukunftsfragen

Erstens: Kann die Church of England als Trägerin der tiefen Werte des Christentums Worte finden für die tiefgreifende Ungerechtigkeit im Lande, die viele Briten empfinden. Diese geht weit über den Widerstreit von Gruppeninteressen hinaus, zwischen denen nach Welby nur anständig moderiert werden müsste. Kann die C of E wie es ihre Kritiker fordern, den Benachteiligten eine Stimme geben? Kann sie gleichzeitig an ihrer liberalen Tradition festhalten?

Zweitens: Kann die Church of England unter den Bedingungen einer fortgeschrittenen Säkularisierung und im Angesicht ihrer zahlreichen Kritiker ein von allen gesellschaftlichen Akteuren akzeptiertes „Richteramt“ im Sinne einer intermediate institution ausfüllen? Fiele eine solche Schlichtung in einer repräsentativen Demokratie nicht eigentlich in die Kompetenzen des Parlaments?

Muss sich am Ende gar nicht die C of E verändern, sondern vielmehr das demokratische System Großbritanniens selbst reformieren, z.B. indem es das strikte Mehrheitswahlrecht aufweicht und kleineren, abweichenden Überzeugungen im House of Commons Platz einräumt? Gesellschaftlichen Zusammenhalt und Frieden herzustellen kann in einer pluralen Gesellschaft nicht Aufgabe einer intermediate institution sein, die ein Wächteramt ausübt. Dann könnte auch die C of E ihrer Sonderstellung entsagen: Es bedürfte keiner Bischöfe im House of Lords mehr, die für sich in Anspruch nehmen, sich als einzige in den Gemeinschaften des Landes auszukennen.