Realitätscheck durch „Zahlenmystik“

Der Trend zum Kirchenaustritt schwächt sich in den beiden großen Kirchen ab. Doch die langfristigen Entwicklungen machen schwierige Entscheidungen nötig. Was die Statistiken der Kirchen über ihre Zukunft verraten:

„Kleiner werden, fröhlich glauben und einladend handeln“, gibt Thorsten Latzel, der Präses der rheinischen Kirche, seiner Kirche angesichts der neuesten Kirchenmitgliedschaftszahlen mit auf dem Weg. Mit seinem Instagram-Post „wider Zahlenmystik und die Selbstverzwergung der Kirche“ bietet der leitende Geistliche der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR) seine eigene Interpretation des Zahlenwerks an, das am Donnerstag – zum ersten Mal seit 2021 wieder zeitgleich – von Katholischer und Evangelischer Kirche veröffentlicht wurde.

„Die Zahlen sinken, doch Zahlen sind nicht das Letzte. Gott ist es“, erklärt Latzel. Man muss sich ihm darin nicht anschließen. Unabhängig davon, was man nun von Gott hält oder nicht, verrät die oft geschmähte „Zahlenmystik“ doch eine Menge darüber, was in den beiden großen Kirchen des Landes eigentlich abgeht.

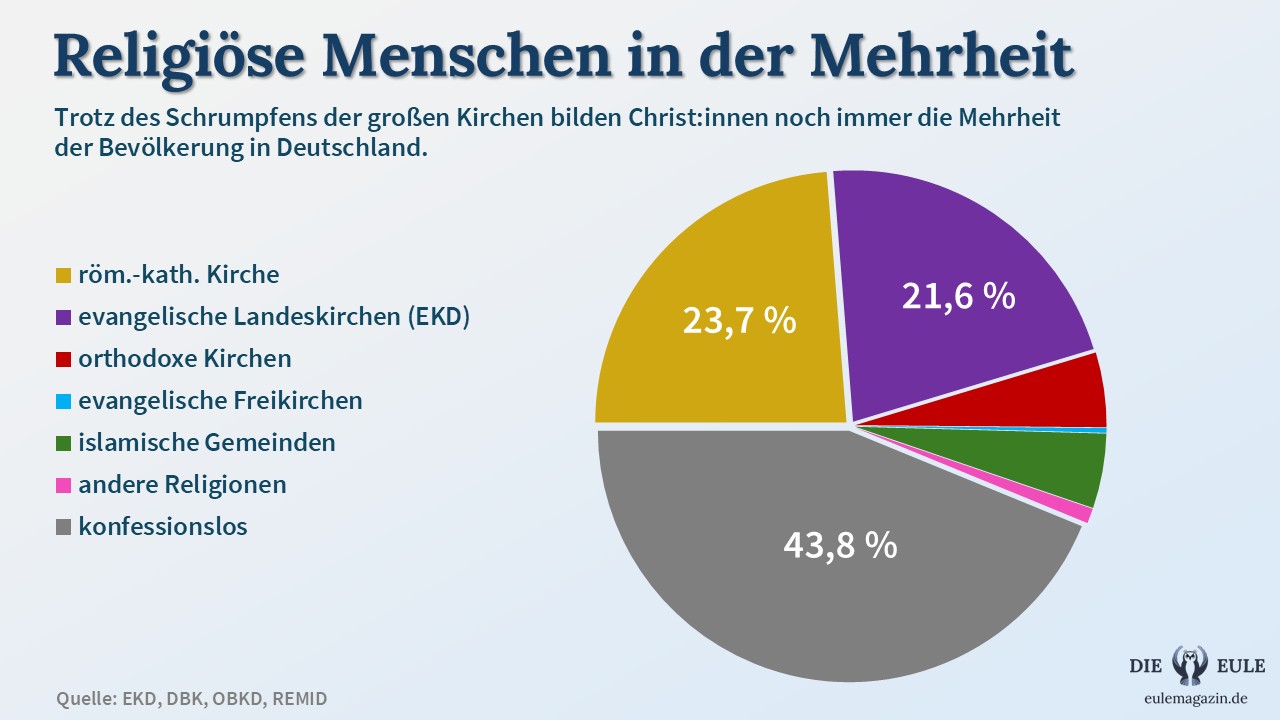

Und groß sind sie weiterhin: 17.980.000 Menschen gehören einer der 20 Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) an, das entspricht einem Anteil an der Gesamtbevölkerung von 21,6 %. In den (Erz-)Bistümern der römisch-katholischen Kirche in Deutschland sind 19.769.237 Menschen Mitglied, ein Anteil an der Gesamtbevölkerung von 23,7 %.

Zusammen mit den Mitgliedern der weiteren Kirchen, insbesondere den ca. 4 Millionen orthodoxen Christ:innen, stellen die Christ:innen weiterhin mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Mit weitem Abstand folgen dann erst die islamischen Religionsgemeinschaften, die es kollektiv auf ca. 3,5 bis 4 Millionen Mitglieder bringen (ca. 5 % der Bevölkerung).

Die Zahl der Kirchenaustritte geht zurück

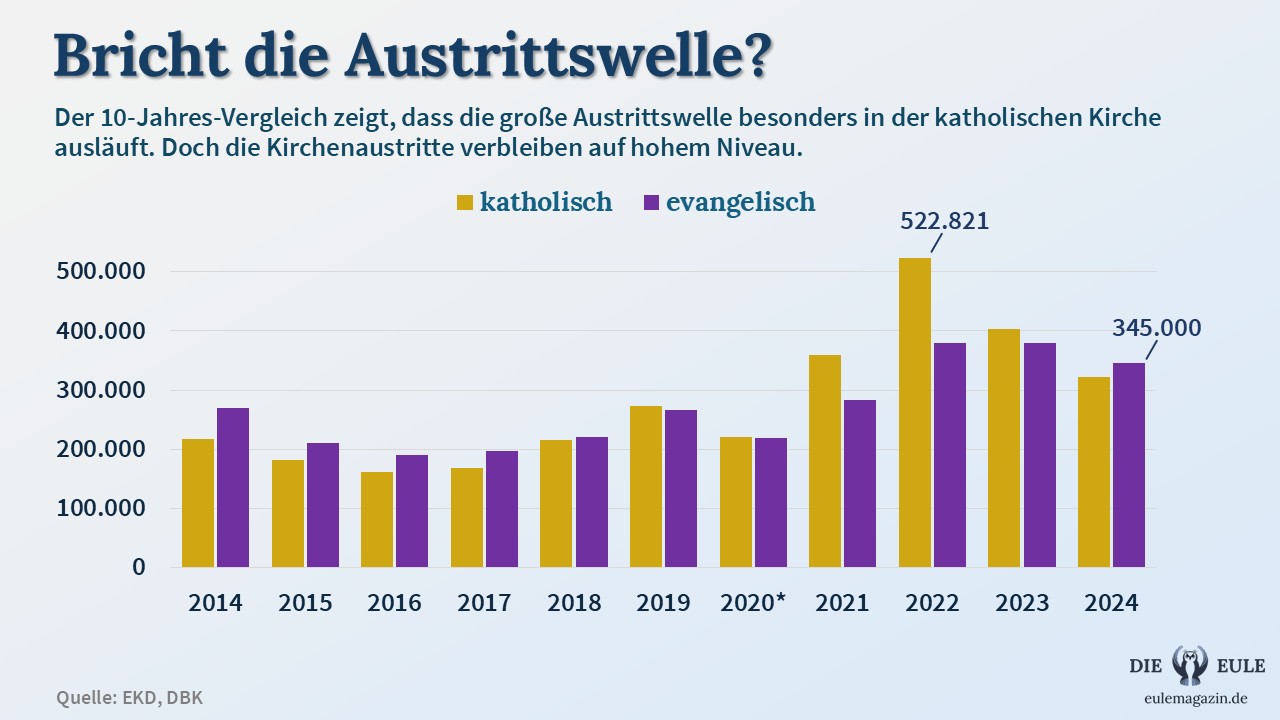

Die Zahl der Kirchenaustritte ist im vergangenen Jahr erneut zurückgegangen, in der römisch-katholischen Kirche sogar um 20 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Evangelische Kirche verzeichnete 8 % weniger Austritte als noch im Jahr 2023. Das Ausklingen der Corona-Pandemie und das Abflachen der Wirtschaftsflaute machen sich hier ebenso bemerkbar wie die relative Beruhigung der Missbrauchskrise insbesondere in der römisch-katholischen Kirche.

Zum ersten Mal seit 5 Jahren sind wieder mehr Menschen aus der evangelischen Kirche ausgetreten als aus der römisch-katholischen Kirche. Im Jahr 2024 sind 321.000 Menschen aus der römisch-katholischen Kirche ausgetreten (2023: 402.000). Aus der evangelischen Kirche traten im Jahr 2024 345.000 Menschen aus (2023: 380.000).

In den evangelischen Landeskirchen wurden im Jahr 2024 335.000 Todesfälle gezählt und in der römisch-katholischen Kirche wurden 212.000 Bestattungen durchgeführt. Durch Versterben und Austritte sind den beiden Kirchen im Jahr 2024 insgesamt ca. 1 Millionen Menschen verloren gegangen.

Ein schlechtes Omen für die Zukunft

Der Gottesdienstbesuch hat sich, vor allem in der römisch-katholischen Kirche, nach der Corona-Pandemie weiter erholt. Doch der langfristige Vergleich enthüllt eine dramatische Entwicklung: Nahmen im Jahr 2003 noch 15,2 % der Katholik:innen am gottesdienstlichen Leben teil, waren es 2024 gerade noch 6,6 %. Weiter rückläufig ist auch die Zahl der Taufen: 116.222 Taufen wurden in den römisch-katholischen (Erz-)Bistümern gezählt (2003: 205.904). In den evangelischen Landeskirchen wurden 110.000 Menschen getauft (2003: 227.513).

Der Rückgang bei den Taufen ist sowohl Folge des Mitgliederrückgangs und verpasster Chancen zur Mitgliederbindung in den 1990er- und 2000er-Jahren, als die heutige Elterngeneration selbst noch im Kindes- und Jugendalter war, als auch ein schlechtes Omen für die Zukunft: Rückgänge bei Taufen und anderen Sakramenten/Kasualien (Trauung, Konfirmation/Firmung etc.) sind Vorboten der Mitgliederentwicklung. In der römisch-katholischen Kirche haben sich diese Zahlen in den vergangenen 20 Jahren etwa halbiert, während der Mitgliederverlust in dieser Zeit bei „nur“ 25 % liegt.

„Insbesondere die schwachen Taufzahlen fordern Erklärungen“, mahnt deshalb Christian Fuhrmann, Dezernent für Gemeinde und Bildung im Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM). Man müsse „nach den Ursachen fragen, neue Formen der Tauferinnerung entwickeln“ und ausprobieren, wie Menschen zur Taufe eingeladen werden könnten, „die unseren Gemeinden durchaus nahestehen“. Die Taufkampagne der EKD, an der sich die evangelischen Landeskirchen sehr unterschiedlich intensiv beteiligt hatten, war im vorvergangenen Jahr weitgehend ins Leere gelaufen.

Aber es gibt auch einzelne Ausnahmen vom Trend, auf kirchliche Begleitung bei Lebenswenden zu verzichten: In der bayerischen Landeskirche (ELKB) wurden im Jahr 2024 fast doppelt so viele Menschen kirchlich getraut als im Jahr zuvor (2024: 6.152 Paare, 2023: 3.633 Paare). Was machen die Evangelischen im Freistaat Bayern anders als ihre Glaubensgeschwister in anderen evangelischen Landeskirchen und römisch-katholischen (Erz-)Bistümern (in den bayerischen (Erz-)Bistümern ging die Zahl der Trauungen teils drastisch zurück)?

Schuld ist nur die „schlechte Presse“?

Weiter gesunken sind auch die Einnahmen durch die Kirchensteuer. Sowohl die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) als auch die römisch-katholische Deutsche Bischofskonferenz (DBK) machen in diesem Jahr dazu in ihren Pressemitteilungen keine Angaben. Im vergangenen Jahr waren die Kirchensteuereinnahmen in der Evangelischen Kirche um 5 % zurückgegangen. In beiden Kirchen hofft man, dass sich die Einnahmen aus der Kirchensteuer, die einkommensabhängig erhoben wird, durch einen Aufschwung der Wirtschaft stabilisieren.

Bemerkenswert: Während des Synodalen Weges, des Dialogprozesses von römisch-katholischen Bischöfen und Lai:innen in Deutschland im Anschluss an die MHG-Studie zum Missbrauch von 2018, traten besonders viele Menschen aus der römisch-katholischen Kirche aus. In der Evangelischen Kirche hat die Missbrauchskrise zu keiner eigenen, massiven Austrittswelle geführt. Die Aufklärung und Aufarbeitung hinkt derjenigen in der römisch-katholischen Kirche auch hinterher. Die öffentlichen Diskussionen über Reformen und darum auch bestehende Missstände in der römisch-katholischen Kirche in den vergangenen Jahren haben womöglich zur Austrittswelle beigetragen – so jedenfalls sehen das diejenigen, die „schlechte Presse“ möglichst vermeiden wollen.

Ein langfristiger Prozess

Zugleich wird deutlich, dass das Schrumpfen der Kirchen ein langfristiger, gesellschaftlicher Prozess ist. Missbrauchs- und Vertrauenskrise, Wirtschaftsflauten und gesellschaftliche Krisen wie die Corona-Pandemie schlagen sich in den Austrittszahlen nieder, aber es gibt generell einen viel höher gelegenen Sockel von Kirchenaustritten als noch in den 1990er- und 2000er-Jahren.

Weil die Kirchenmitglieder im Vergleich zur Gesamtbevölkerung auch deutlich älter sind, wird sich das Schrumpfen der Kirchen in den kommenden Jahren wegen des Versterbens der „starken Jahrgänge“ noch beschleunigen. Eine Entwicklung, die man an den jährlichen Kirchenaustrittszahlen nur bedingt ablesen kann. Aussagekräftiger ist die Quote, mit der die Kirchenmitgliedschaft sinkt: In der Evangelischen Kirche ist die Zahl der Mitglieder im Jahr 2024 um 3,2 % zurückgegangen (2014: 1,2 %), in der römisch-katholischen Kirche um 1,58 %. Die sog. Projektion 2060 im Auftrag EKD und DBK hatte 2019 noch jährliche Kirchenaustritte von ca. 1 % angenommen und auf dieser Grundlage eine Halbierung der evangelischen Kirchenmitgliedschaft auf rund 10 Millionen im Jahr 2060 vorausgesagt.

Der Rückgang sei „kein kurzfristiger Trend, sondern Teil eines größeren historischen Prozesses“, stellt auch Thorsten Latzel, der Präses der rheinischen Kirche fest: „Das können wir nicht stoppen, aber wir können als Kirche kreativ und klug damit umgehen – im Vertrauen darauf, dass Wandel auch Befreiung sein kann.“ Wichtig bliebe, so Latzel, die „persönliche Hinwendung zu den Menschen“.

Abbruch und Neuanfang?

Diese Botschaft korrespondiert mit den Ergebnissen der aktuellen 6. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung (KMU 6), die von der EKD und erstmals auch von der DBK in Auftrag gegeben wurde. Die KMUs der vergangenen Jahrzehnte zeigen unisono, dass Kirche vor allem im Nahkontakt mit Gemeinden und kirchlichen Bediensteten vor Ort erlebt wird. Außerdem wir das gesamtgesellschaftliche Eintreten für benachteiligte Menschen und Geflüchtete von Kirchenmitgliedern wie Nicht-Kirchenmitgliedern außerordentlich geschätzt.

In beiden großen Kirchen aber hat sich in den Jahrzehnten bundesrepublikanischen Reichtums eine „fette Kirchlichkeit“ entwickelt mit zahlreichen Aufgabengebieten, Dienst- und Arbeitsstellen, gesellschaftspolitischen und sozial-diakonischen Beuaftragungen und Institutionen. Der Spardruck ist insbesondere in den vormals mitgliederstarken und reichen Landeskirchen und (Erz-)Bistümern inzwischen massiv.

Überall steht man vor der Frage, wo am besten gekürzt werden kann: Bei den Kirchgemeinden oder doch bei den gemeindefernen Dienstleistungen? Wie viel Überbau auf der sog. „Mittleren Ebene“ braucht es, um kirchliche Aufgaben wie den Religionsunterricht, Schulen, Kindergärten und das gemeindliche Leben sinnvoll zu unterstützen? Welche Aufgaben wird man ganz aufgeben müssen, welche werden vornehmlich ehrenamtlich oder als Querschnittsaufgaben aller kirchlich Beschäftigten durchgeführt werden müssen? Der „Wandel“ wird in den Kirchen, trotz aller kirchenleitender Hoffnungrede von „Befreiung“ doch landläufig als Abbruch und Niedergang erlebt.

Derweil zeigt die KMU, dass das Glaubens(er)leben und die christliche Orientierung der Gesellschaft dort einbricht, wo es die Institution als Garant für christliche Inhalte und Engagement nicht mehr gibt. (Ein Befund, den ich aus meiner ostdeutschen Perspektive nur bestätigen kann.) Zugleich performen gerade in den sehr viel mitgliederschwächeren Landeskirchen und Bistümern im Osten des Landes „traditionelle“ Formate der Kirchen wie Kantoreien, Posaunenchöre, Konfirmand:innenunterricht, Kinder- und Jugendangebote und Kasualien prozentual auf die Kirchenmitgliedschaft gesehen besser als in den großen und reicheren Kirchen auf dem Gebiet der alten Bundesrepublik.

Ließe sich nicht auch aus diesem Befund etwas für die Struktur- und Kürzungsprosse dort mitnehmen? Bereits zur Vorstellung der KMU im Herbst 2023 verbanden Kirchenleitende wie der damalige Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), Volker Jung, der immerhin Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats der KMU gewesen war, jedoch den eigentlich offensichtlichen Befund, dass Menschen mit Interesse am christlichen Lebenswandel von ihren Kirchen kontinuierliche, verlässliche und qualitativ hochwertige Angebote in ihrem unmittelbaren Sozialraum erwarten, mit der ephemeren Rede von „neuen Formen und Formaten“. Braucht es gar keinen „Neuanfang“, sondern vielmehr eine Besinnung auf die eigenen Stärken?

Doch Obacht: Damit kann nicht gemeint sein, sich als Kirche zu einem „heiligen Rest“ zurückzuentwickeln. Wer unter diesem Banner einem Rückzug der Kirchen aus gesellschaftlichen und politischen Engagements das Wort redet, unterschätzt die Dynamiken von Individualisierung und Säkularisierung gleichermaßen. Verzwergt sich die Kirche selbst, wie Thorsten Latzel befürchtet, verstärkt sie nur jene gesellschaftlichen und demografischen Entwicklungen, die zu ihrem Schrumpfen und Bedeutungsverlust beitragen. Im Interview mit der Rheinischen Post empfiehlt darum der katholische Theologieprofessor Gregor Maria Hoff:

„Wenn aus personellen und finanziellen Gründen die Bistümer entscheiden müssen, wo sie sich etwa aus klassischen Gemeindesituationen zurückziehen, gilt es Kontaktzonen neu zu entdecken und wichtige Begegnungsräume wie Schulen zu profilieren. Eins halte ich für fatal: den Rückzug in geschlossene Kirchenräume mit selbstbewahrten Glaubensselbstverständlichkeiten.“

Mitarbeit: Thomas Wystrach

Unterstütze uns!

Die Eule bietet Nachrichten und Meinungen zu Kirche, Politik und Kultur, immer mit einem kritischen Blick aufgeschrieben für eine neue Generation. Der unabhängige Journalismus und die Stimmenvielfalt der Eule werden von unseren Abonnent:innen ermöglicht. Mit einem Eule-Abo unterstützst Du die Arbeit der Redaktion, die faire Entlohnung unserer Autor:innen und die Weiterentwicklung der Eule.