Unter Heiden (20): Mit Rechten reden

Alle Welt hat Lust mit Rechten zu reden. Auf Buchmessen, in Kirchen, überall. Bringt das wirklich was? Und wenn ja, wie stellt man das eigentlich an?

Nicht nur auf der Frankfurter Buchmesse wurde der Wille dokumentiert, mit den Rechten zu reden, es argumentativ mit ihnen aufzunehmen. Die kurzzeitige Nachdenklichkeit nach der Bundestagswahl, ob man nicht während des Wahlkampfes der AfD zu viel Platz eingeräumt habe, ist bereits jetzt ins komplette Gegenteil umgeschlagen: Mit Rechten reden erscheint als alleinseligmachende Methode, die gespaltene Gesellschaft zu einen.

Den Gesprächswilligen ist keine schlechte Absicht zu unterstellen. Menschen wie der Leipziger Pfarrer Gregor Giele wollen ganz sicher nicht rechtsextremes Gedankengut legitimieren. Ihm und anderen geht es darum, mit den „Abgehängten“ des politischen Diskurses ins Gespräch zu kommen. Sie über den Weg des Austauschs an den Tisch zurückzuholen und damit in den demokratischen Prozess einzubinden.

Wer ist eingeladen?

Deshalb kommt momentan kein Gesprächsangebot ohne Abgrenzung aus. Natürlich soll nicht wirklich Rechtsextremen ein Podium geboten werden. Nein, man wolle nur mit „den Menschen“ reden.

Aus der Forschung wissen wir dazu, dass es Überzeugungen und Handlungen gibt, die, wenn geteilt oder durchgeführt, einen Menschen zum Rechtsextremen machen. Auch die Wahlentscheidung ist eine solche Handlung, weshalb es vor zehn Jahren niemandem in den Sinn gekommen wäre, NPDler – die damals schon in den Landtagen diesseits der Elbe saßen – oder deren Wählerinnen und Wähler zu Diskussionen auf Buchmessen und in Gemeindehäuser einzuladen.

Es suchen also gutmeinende Diskussionsbereite nach einer Unterscheidung zwischen denjenigen, die die AfD aus Frust (bisschen verkürzt, aber als Arbeitshypothese reicht es so) gewählt haben, und denjenigen, die zu den vertretenen Inhalten tatsächlich stehen. Schaut man sich diese Inhalte und die Äußerungen der Funktionäre der Partei an, so besteht kein Zweifel daran, dass rechtsextreme Überzeugungen nicht allein aus Opportunität bespielt werden, sondern aus vollem Herzen geteilt und propagiert.

Die „einfachen“ Leute

Wir sind also auf der Suche nach den Menschen, die es an der Wahlurne vielleicht einfach nur nicht so meinten. Oder etwas anderes zum Ausdruck bringen wollten als ihre rechtsextreme Gesinnung. Wir suchen nach den Politikenttäuschten, die anfällig sind für rechtes Gedankengut.

In solcher Unterscheidung gewinnt ein eigentümlicher Paternalismus Raum: „Die dummen Ossis wissen es nicht besser, als Rechts zu wählen“. Und bei der Suche nach Sprechern für diese Menschen landet man – so scheints – unweigerlich doch bei der rechtsextremen Funktionärsschicht. Warum eigentlich?

Die Podien des Antaios-Verlags auf der Frankfurter Buchmesse sind dafür ein eindrückliches Beispiel. Dort saßen am Ende Bernd Höcke, Ellen Kositza und Martin Sellner von der Identitären Bewegung. Hätten sich in den letzten Monaten nicht reichlich Journalisten entblödet, das von diesen Personen geäußerte Gewäsch zu intellektuell wertvollen Debattenbeiträgen hochzujazzen, wäre vielleicht aufgefallen, dass es sich bei ihnen um ordinäre Trommler für völkische Überzeugungen handelt. Das Getrommel wird nicht dadurch appetitlicher und überzeugender, wenn es bei Kubitschek & Co. als Geraune statt als „Sieg Heil!“-Gebrüll daher kommt.

Die kontraproduktive Form der linken Auseinandersetzung mit ihnen auf der Buchmesse soll doch nicht darüber hinwegtäuschen, dass von solchen Podien kein sinnvoller Debattenbeitrag ausgeht. Es handelte sich dabei schlicht um Werbeveranstaltungen, deren Reichweite durch dümmlichen Protest und hyperventilierende Berichterstattung noch zugenommen haben dürfte.

Auch an den Ständen anderer Verlage dienen Podien mit Autorinnen und Autoren vor allem der Werbung. Das Ding heißt „Messe“. Hier darf man sich von den Ankündigungen der Veranstalter nicht allzu sehr verwirren lassen: Als Orte des gesellschaftlichen Diskurses werden die beiden großen deutschen Buchmessen hemmungslos überschätzt.

Gespräch als Unterweisung

Der gesuchte und benötigte Streit findet weder auf weinseeligen Buchmessenpartys, noch zwischen den Ständen in den Messehallen statt. Da kann man noch so clever die Amadeu-Antonio-Stiftung um die Ecke platzieren. Buchmessen und ihre Begleitveranstaltungen sind Happenings einer kulturellen Bohème und intellektuellen Upperclass, die nicht weiter entfernt sein könnte von den „einfachen“ Menschen, die zu adressieren sich nach der Bundestagswahl viele vorgenommen haben.

Witzig ist es am Ende schon, wie da gerade demokratischer Streit eingeübt wird: Man gefällt sich in der Pose desjenigen, der Meinungsfreiheit gewährt, indem er die Rechten kommen lässt. Pädagogisch wertvoll stellt man denen aber ein paar diskurserprobte Antifaschisten vor die Linse. Abschließend darf sich darüber gewundert werden, dass Provokation mit Provokation beantwortet wird und es hässliche Szenen gibt, die das ästhetische Empfinden der Hochkulturvertreter beleidigen.

Mit wem sollten denn die lieben Amadeu-Antonio-Leute sprechen? Ist denn den Buchmesse-Besuchern, die sich unter tausenden Ausstellern ja nicht zufällig zu Antaios verirrten, nicht zuzutrauen, dass sie das schon mit sich selbst abmachen können? Ja, dass sie am Ende gar freiwillig und bei Bewusstsein dahin wollen?

Das Ende der Pädagogisierung

Am Ende behandeln alle – Führungskräfte der demokratischen Parteien, Kultur- und Wissenschaftsvertreter, Kirchenfürsten und auch der gemeine ZEIT-Leser – AfD-Wähler wie dumme Kinder, die nicht wüssten, was gut für sie ist. Besser wir erklären das denen noch mal. Besser ist, wir schicken denen die Amadeu-Antonio-Stiftung vorbei, damit die mal merken, was sie da eigentlich toll finden. Das ist nämlich dolle gefährlich.

Die kirchenraumtypische Variante dieser Spät-Pädagogisierung ist natürlich die Hoffnung, „im Gespräch“ deutlich zu machen, was christlich ist und was nicht. Eingepreist ist hierbei natürlich das gewünschte Ergebnis: Christentum und AfD-Programm sind unvereinbar.

Ich plädiere stattdessen für Folgendes: Nehmen wir die AfD-Sympathisanten, Antaios-Leser und Rechtsausleger doch mal ernst! Es handelt sich bei ihnen um erwachsene Menschen, deren Argumente in einem wirklichen Gespräch erst einmal ihre Satisfaktionsfähigkeit nachweisen müssen. Da stell ich mich doch nicht daneben und gebe noch Tipps, wie jetzt besser zu verstehen sei, was da gesagt und gemeint wird.

Man kann das alles denken, einen Großteil davon darf man in diesem Land auch ungestraft sagen und meinen, es ist halt nur Scheiße. Die Demokratie lebt davon, dass sich ihre Bürger als freie Subjekte begreifen. Man kann die Demokratie nicht dadurch schützen, dass man Menschen wieder zu Objekten erklärt, und sei es nur einer gutgemeinten Unterweisung.

East Side Gallery, Foto: Rae Allen (Flickr), CC BY 2.0

Mit denen reden, die schon rufen

Wer sich also nicht sichtbar macht und/oder sich nur an der Wahlurne bekennt, der entzieht sich selbst dem Diskurs. Es ist nicht Aufgabe der anständigen Demokraten, ihnen ewig hinterherzurennen. Beschäftigen wir uns doch mit denjenigen, die sich tatsächlich äußern, die ihre Überzeugungen offen mitteilen und sich selbst zum Gespräch bereit erklären, es gar suchen.

Darunter werden sich viele Menschen der sog. 87 % finden, die nach der Bundestagswahl ein Déjà-vu erleben: Wieder geht es fast ausschließlich um die Befindlichkeiten einer Minderheit, die diese – wenn überhaupt – nur unflätig und eben nicht diskursfähig äußert. Vielleicht wird jetzt einigen auch nachvollziehbar, wie veräppelt man sich vorkommt, wenn man – nur so z.B. – zu den Millionen von Flüchtlingshelfern gehört und abends in Talkshows reinzappt.

Pfarrer Giele aus Leipzig meint: „Wir müssen die Kommunikation mit der AfD suchen“. Nein, müssen wir nicht. Die AfD steht im Widerstreit mit anderen Parteien vor der Aufgabe, für ihre Politik zu werben. Das ist nicht Aufgabe der Medien und auch nicht die der Kirchen. Bloß weil mehr Menschen als früher eine offen rechtsextrem agierende Partei gewählt haben, heißt das nicht, dass die Haltung gegenüber rechtsextremen Überzeugungen und Taten plötzlich zur Diskussion stehen muss.

Ich kann ja verstehen, warum Giele und andere jetzt auf diese Idee kommen: Sie sind ganz überrascht vom Ergebnis der Wahl, sie fürchten um den gesellschaftlichen Grundkonsens, sie haben vielleicht sogar Mitleid mit den AfD-Wählern. All das zeigt aber vor allem nur mehr ihre Distanz zu den Gemeinten an.

Bloß weil Bald-Ex-Ministerpräsident Tillich vom Wahlergebnis überrascht ist, muss ich nicht so tun, als ob es mir genauso geht. Bloß weil in weiten Teilen Ostdeutschlands ein Viertel der Wählerinnen und Wähler die AfD gewählt haben, muss ich nicht tausendmal genauer als bei anderen gesellschaftlichen Akteuren hinhören, was deren Vertreter zu sagen haben. Und nur, weil ich mit arbeits- und perspektivlosen Ossis mitfühle, muss ich sie nicht behandeln, als ob sie nicht mehr alle hätten.

Vor der eigenen Haustür

Das alles ist doch eine wunderbare Gelegenheit für Demut. Mit Rechten reden wird nur der zielführend und demokratiewahrend können, der auf Augenhöhe operiert. Dafür muss ich mich nicht zu den „einfachen“ Menschen herabbegeben, es reicht schon, vor der eigenen Haustür zu kehren und festzustellen, dass ich „da unten“ ja selbst schon bin.

Dass Menschen rechtsextremen Überzeugungen nachhängen, dafür sind sie bitteschön selbst verantwortlich, dafür kann ich nichts. Wohl aber kann ich schauen, was ich dazu beitrage, dass sie in unserer Gesellschaft so heiß gehandelt werden. Das hat nämlich mit Versäumnissen von „uns“ zu tun.

Für Kirchens gehört dazu, sich Rechenschaft darüber abzulegen, was von den eigenen Botschaften und Traditionen tatsächlich prima zum AfD-Kauderwelsch des Rechtsextremismus passt. Der dieser Tage wegen des Reformationsjubiläums häufig erwähnte Antijudaismus lutherischer Prägung ist dafür ja nur ein Beispiel. In der Haltung zur Flüchtlingsfrage ist die Kirche klar, aber wie sieht es wirklich bei Fragen der Familien-, Sozial- & Wirtschafts- und Sicherheitspolitik aus? Die Anknüpfungspunkte für rechte Politik und rechtsextreme Überzeugungen ergeben sich ja nicht aus dem Nirgendwo.

Wenn man nicht so richtig zu Kirchens gehört aber vielleicht zum Buchmessen-Kulturbürgertum, wäre die erste Aktion zur Verbesserung des demokratischen Klimas die Beantwortung einer Stilfrage: Will ich meine Aufmerksamkeit wirklich ausschließlich den Rechten widmen? Gibt es nicht auch andere Ziele, Erfahrungen und Überzeugungen, die mein geschärftes Auge, meinen guten Willen, meine helfende Hand benötigen?

Und für die demokratischen Parteien ist das Ergebnis der Bundestagswahl im Osten und auf dem Land (!) ebenfalls Anlass zur Demut. Nicht, weil ihre Überzeugungen Mist wären und dringend einer rechten Rosskur bedürften, sondern weil sie vergessen haben, dass es nicht umsonst Wahlkampf heißt. Da muss man auch in der Fläche sichtbar, angreifbar und streitlustig sein, sich nicht dünne machen und die wenigen Mutigen im Regen stehen lassen, die dann von Rechten, die sich sicher fühlen dürfen, auf den Deckel bekommen.

Durchs Nadelöhr

Die Demokratie leidet nicht dort, wo man ihren Verweigerern nicht ausdauernd genug hinterherläuft, sondern dort, wo Demokraten das eigentliche Geschäft der Demokratie vernachlässigen: Das schildern der eigenen Position, die Suche nach Übereinstimmung, Kompromiss und Überzeugung, die ehrliche Suche nach sachdienlichen Hinweisen.

Auf diese Weise könnte drei Mal um die Ecke

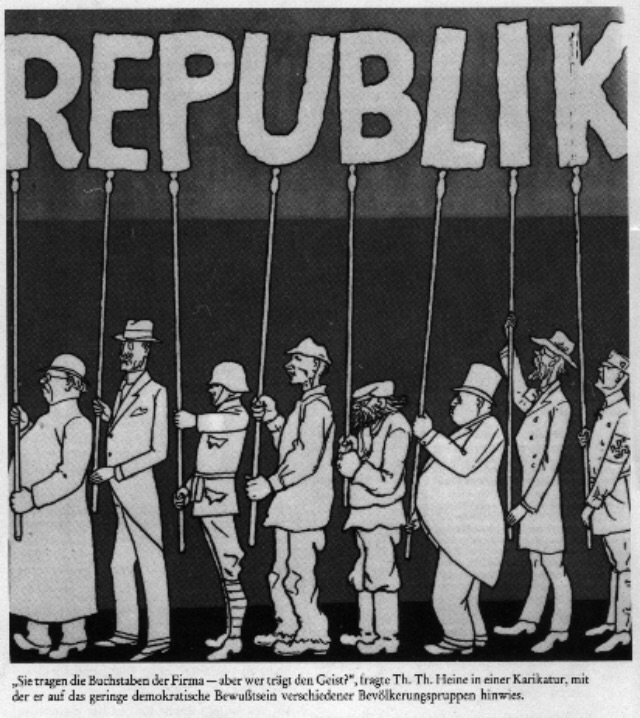

Vielleicht darf ich zum Schluss darauf hinweisen, dass auch die erste deutsche Demokratie ohne Kampf vom Feld gegangen ist. Ausgehöhlt und ausgetrickst, ja, sicher. Verraten von den eigenen Leuten. Wie war das im Geschichtsunterricht? Demokratie ohne Demokraten.

Die Weimarer Republik ist nicht daran zerbrochen, dass man nicht genug auf die Extremisten gehört hätte. Sie ist daran zerbrochen, dass man ihnen das Feld überlassen und ihre Pseudo-Antworten diskursfähig gemacht hat, so dass man irgendwann ihr Programm und Personal für völlig normal hielt. Am Tag der deutschen Einheit saß Alexander Gauland in der Sendung von Markus Lanz.

Derselbe Gauland sprach am Wahlabend davon, es ginge jetzt darum, sich das Land zurückzuholen. Dann sollen sie es doch versuchen. Wir müssen uns ja nicht als deren Steigbügelhalter betätigen, ihr Geschäft erledigen. Demokraten bleiben und für das Gute werben, das ist jetzt dran.