Sie brachte Georgien zum Leuchten

Die heilige Nino wurde von der Gefangenen zur Staatsheiligen. Heute wird sie als Wegbereiterin des Christentums in Georgien verehrt. Ein Grund zu feiern?

Mit dem Jahr 2025 nähert sich eines der Jahre, in dem die Kirchengeschichte plötzlich mal wieder tagesaktuell wird. Schon jetzt wird an vielen Stellen geplant, getagt, connected, um sich auf das große kirchenhistorische Jubiläum vorzubereiten: Das sogenannte Ökumenische Konzil von Nizäa von 325 n. Chr., das erste seiner Art, wird 1700 Jahre alt (Infos gibt es beispielsweise beim ÖRK oder der ACK).

In Nizäa hatte zum ersten Mal der Kaiser seine Finger im Spiel beim Versuch, theologische Streitfragen zu klären. Konstantin (später mit dem Beinamen „der Große“ geehrt) ist 324 frisch zum Alleinherrscher des Römischen Reiches geworden und darum nun bemüht, die Religion, die ihn auf diesem Weg nach oben unterstützt hat, das Christentum, so sehr zu einen, dass sie seinem Reich als Stütze dienen kann.

Für das 4. Jahrhundert steht fest, dass alle Augen auf Kaiser Konstantin, den ersten dem Christentum zugeneigten Kaiser, und seine Religionspolitik gerichtet sind. Andere Geschichten und Regionen an den Grenzen des Römischen Reiches geraten dabei manchmal aus dem Blick, obwohl auch hier das 4. Jahrhundert spannende Veränderungen mit sich bringt.

In diese Zeit fällt zum Beispiel das Wirken von Nino, der wahrscheinlich berühmtesten Heiligen Georgiens. Rufin von Aquileia schreibt um 403 in seiner „Historia Ecclesiastica“, auf Deutsch „Kirchengeschichte“, mit der er das gleichnamige Werk Eusebs von Caesarea bis in seine Zeit fortschreibt, die folgende Geschichte auf. Er will sie direkt von einem georgischen Gewährsmann überliefert bekommen haben:

Im Bereich des heutigen Georgiens, damals Iberien, sorgt im frühen 4. Jahrhundert eine Kriegsgefangene für Aufsehen. Die Dame, der die Tradition später den Namen Nino gibt, stammt vielleicht aus Kappadozien im heutigen Anatolien in der Türkei. Und ihrem neuen Umfeld fällt schnell der asketisch bescheidene, ausgeglichene Lebensstil der Gefangenen auf, die Tag und Nacht zu ihrem Gott betet. Die Neugier der Bewohner*innen ist geweckt und Nino berichtet auf Nachfrage gern von ihrer Lebensphilosophie: Sie ist gläubige Christin.

Ninos religiöse Hingabe hinterlässt Eindruck, besonders bei den Frauen des Landes. Kein Wunder also, dass die seltsame Fremde den Menschen auch dann wieder einfällt, als eigentlich schon alles verloren erscheint: Ein schwer erkranktes Kind konnte bisher niemand heilen, egal wie viele Heiler und Laien sich an der Aufgabe schon versucht haben. Als eine Art letzte Hoffnung wird nun die fromme Nino involviert, von der man sich Rettung erhofft. Nino betet. Und, wie könnte es anders sein, innerhalb kürzester Zeit ist das Kind geheilt.

Wie könnte es anders sein?

Die wundersame Heilung macht ihre Runden und die Erzählung gelangt auch an den Königshof und dort zur selbst schwerkranken Königin Nana, die sich nun ebenfalls Hoffnung auf Genesung macht. Nino allerdings ist so bescheiden, dass sie nicht einmal die Reise an den Hof antreten will – anscheinend hätte sie auch als Gefangene diese Freiheit gehabt. Stattdessen kommt die verzweifelte Königin zu ihr in ihr ärmliches Zuhause. Nino betet. Und, wie könnte es anders sein, die Königin wird gesund.

König Mirian III. ist verständlicherweise so erfreut über die Genesung seiner Frau, dass er die Heilerin reich beschenken will. Nino allerdings erbittet sich ein „Geschenk“, das dem Regenten dann doch nicht ganz geheuer ist: Das ganze Land soll sich zu Ninos Gott bekehren und nur ihn verehren. Königin Nana, die die Macht dieses christlichen Gottes am eigenen Leib erfahren hat, ist leicht zu überzeugen. Ihr Gemahl jedoch muss selbst noch eine derartige Erfahrung mit dem Glauben machen. Wundersamerweise gerät der König auf der Jagd in eine undurchdringliche Dunkelheit und steht prompt ganz alleine dar. Mirian betet. Zu Ninos Gott. Und, wie könnte es anders sein, die Dunkelheit verfliegt sofort und die Konversion ganz Georgiens zum Christentum kann beginnen.

Nino wird für die weitere Christianisierung des Landes die offizielle „Christentumsberaterin“ und belehrt den König. Rufin ist es an dieser Stelle wichtig, zu betonen, dass sich Nino trotz ihrer herausgehobenen Stellung natürlich nicht über Gebühr aufführt – schließlich ist sie eine Frau. Hier zeigt sich schon früh die Skepsis, die sich mit der Zentralstellung einer Frau im Bekehrungsnarrativ verband. Rufin geht in seiner Darstellung in die Offensive: Er verleiht den Titel „Apostel“ nicht etwa Nino, sondern König Mirian, und das sogar noch bevor dieser getauft ist.

Besiegelt wird die erfolgreiche Konversion Iberiens mit einem prächtigen Kirchenbau, dessen Abschluss jedoch noch einmal ein Hindernis für die erfolgreiche Bekehrung des Landes darstellt: Eine der Säulen will sich partout nicht in ihren Platz fügen. Da bleibt nur eins: Nino betet. Und, wie könnte es anders sein, am nächsten Morgen schwebt die nun federleichte Säule regelrecht an ihren angedachten Platz. Die Kirche ist in Windeseile gebaut.

Eine gelungene Konversion zum Christentum im 4. Jahrhundert kann freilich nicht ganz an Kaiser Konstantin vorbei, zu groß ist dessen Einfluss auf die Kirche(-ngeschichte). Am Ende der Erzählung wenden sich die Georgier*innen daher Rufin zufolge an den Kaiser, damit er ihnen Priester schickt. Die Bekehrung des Landes wäre daher spätestens auf das Jahr 337 n. Chr. zu datieren, wohlmöglich sogar früher, denn in diesem Jahr verstirbt Konstantin der Große. Die Datierung ist jedoch nebensächlich (und nicht ganz unproblematisch) – sie sagt viel über die große Bedeutung Konstantins, ein wenig über die durchwachsene Bewertung von Konstantins Sohn und Erben Konstantius II., und fast nichts über Ninos Geschichte aus.

Wie eine Heiligengeschichte entsteht

Die Gefangene erhält in der ältesten Variante der Geschichte bei Rufin keinen Namen. Doch sie wird in der Tradition zweifelsfrei mit der später als St. Nino bekannt werdenden Bekehrerin Georgiens identifiziert. Ninos Geschichte erfährt in mittelalterlichen Quellen eine enorme Ausschmückung: Gleich als wäre bei der Bildbearbeitung der Kontrast drastisch hochgestellt worden, sind hier alle Konturen verschärft.

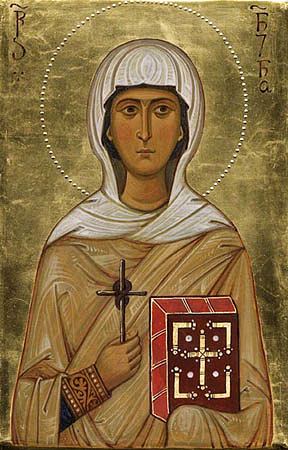

Ikone der heiligen Nino (gemeinfrei)

Nino selbst erhält nicht nur einen Namen, sondern auch eine komplexe Vorgeschichte. Sie stamme, so ergänzt die Legende, eigentlich aus den höchsten Kreisen, ist sogar mit dem Patriarchen von Jerusalem verwandt und als eifrige Verehrerin der Theotokos („Gottesgebärerin“) Maria hat sie Visionen, in denen die Jungfrau selbst sie für ihre Aufgabe in Iberien vorbereitet. Wie es sich für eine Apostelin gehört, ergänzt die Fortschreibung auch das Beinahe-Martyrium Ninos, dem sie nur knapp entgeht. Auch andere Gestalten erfahren eine solche Verschärfung: Zum Beispiel hegt König Mirian nun vor seinem Bekehrungserlebnis auf der Jagd statt simplen Zweifeln dramatische Mordpläne gegen alle Christ*innen, seine Frau eingeschlossen.

Schon in der ursprünglichen Erzählung ist der Impetus klar. Eine ehrbare Frau mit vorbildlichem Lebensstil erfährt durch ihr Wunderwirken Bestätigung und trägt so zum Siegeszug des Christentums bei. Die Idee der göttlichen Fügung ist aus dem Hintergrund der Geschichte kaum wegzudenken, wie könnte es anders sein. Der Bericht von Nino ist Hagiografie – er handelt von einer Heiligen und er legitimiert diese Heilige zugleich. Die Weiterentwicklung der Legenden verstärkt das nur.

Wie es sich für eine Heilige gehört, erhält St. Nino ein charakteristisches Symbol, mit dem sie auf Ikonen dargestellt wird, ein Weinrebenkreuz zusammengehalten durch ihre eigenen Haare. Den neueren Erzählungen zufolge hatte sie dieses Kreuz in ihrer Vision von der Jungfrau Maria selbst erhalten. Diese Reliquie ist heute in der Sioni-Kathedrale in Tiblisi zu bewundern. Auch ein Wallfahrtsort wird an die Geschichte von St. Nino angelagert. Die Heilige stirbt in der Mitte des 4. Jahrhunderts an einer Krankheit. Sie wird ehrenhaft bestattet und über ihrem Grab entsteht das Kloster Bodbe, das bis heute Pilger*innen anzieht. Nino ist heute noch einer der beliebtesten Mädchennamen in Georgien.

Die Staatsheilige Nino: Ein Grund zum Feiern?

Doch trotz der klassischen hagiographischen Themen und bekanntem Geschichtsverlauf ist die Erzählung bemerkenswert. Mit dieser Konversion gehört Iberien zu den Gebieten, in denen das Christentum am frühesten staatlich sanktioniert Fuß fasst. Zeitlich nur unwesentlich zuvor macht die Mission Gregors des Erleuchters in Armenien das Christentum in diesem Land nach gängiger Meinung zur ältesten „Staatskirche“ der Welt. Die Archäologie bestätigt für das 3. und 4. Jahrhundert die christliche Präsenz in der Region des heutigen Georgiens.

Nicht nur diese enorm frühe Datierung der Christianisierung, sondern auch deren Akteurin selbst ist bemerkenswert. St. Nino macht Karriere als eine Art „Staatsheilige“, und das, obwohl sie eigentlich ganz unten beginnt, als Gefangene in einem fremden Land. Die Idee, dass eine gefangene Frau aus unterlegener Stellung heraus die Konversion eines Landes bewirkt, ist nicht auf Nino beschränkt. Ähnliche Überlieferungen gibt es z.B. auch über St. Hripsime in Armenien oder St. Theognosta.

Das Ideal der „Mission von unten“ durch eine vorbildhafte Frau, die in der Bevölkerung für Aufsehen sorgt, und die praktische Umsetzung der „Mission von oben“, nämlich durch die Herrscher*innen, verbinden sich hier. Nino gibt durch ihre Hingabe und ihr Wunderwirken den Anstoß für die Christianisierung, doch ohne die Unterstützung des Königspaares hätte diese Konversion wenig Aussicht auf Erfolg. Aufgrund der Anstößigkeit, die die Geschichte der Bekehrung durch eine fremde, unbedeutende und weibliche Missionarin mit sich bringt, gibt es in den frühen georgischen Quellen eine gewisse Phase des Schweigens, bis die mittelalterlichen Erweiterungen der Erzählung Nino und ihr Wirken weiter legitimieren. Mit aufpolierter Herkunft und göttlichen Visionen versehen steht dem Erfolg von St. Nino nichts mehr im Weg.

Der Georgisch-Orthodoxen Kirche gilt Nino heute als die „Erleuchterin Georgiens“ und als apostelgleich. Damit hat sie den Titel, den Rufin ihr noch vorenthielt, schließlich doch bekommen. Die frühesten Datierungsversuche setzen die Christianisierung Georgiens übrigens bereits für 326/7 an – wenn das Gedenken an Nizäa im kommenden Jahr gelingt, steht das nächste Jubiläum also potenziell direkt vor der Tür.

mind_the_gap – Vergessene Kapitel der Kirchengeschichte

Johanna Jürgens stöbert für uns in den Untiefen der Kirchengeschichte: Aus dem Schatz der Alten Kirche kramt sie Neues hervor. Wir setzen unsere Serie „mind_the_gap“ im Herbst / Winter 2024 mit Johanna Jürgens von der LMU München fort. Im Frühjahr / Sommer 2024 ging es mit Flora Hochschild bereits um vergessene Kirchengeschichte(n) aus der Frühen Neuzeit. Wir freuen uns auf Feedback, Fragen und Hinweise auf dieser Schatzsuche in die Vergangenheit!

Johanna Jürgens stöbert für uns in den Untiefen der Kirchengeschichte: Aus dem Schatz der Alten Kirche kramt sie Neues hervor. Wir setzen unsere Serie „mind_the_gap“ im Herbst / Winter 2024 mit Johanna Jürgens von der LMU München fort. Im Frühjahr / Sommer 2024 ging es mit Flora Hochschild bereits um vergessene Kirchengeschichte(n) aus der Frühen Neuzeit. Wir freuen uns auf Feedback, Fragen und Hinweise auf dieser Schatzsuche in die Vergangenheit!

Alle „mind_the_gap“-Kolumnen hier in der Eule.

Unterstütze uns!

Die Eule bietet Nachrichten und Meinungen zu Kirche, Politik und Kultur, immer mit einem kritischen Blick aufgeschrieben für eine neue Generation. Der unabhängige Journalismus und die Stimmenvielfalt der Eule werden von unseren Abonnent:innen ermöglicht. Mit einem Eule-Abo unterstützst Du die Arbeit der Redaktion, die faire Entlohnung unserer Autor:innen und die Weiterentwicklung der Eule.