Jungfrau im Fadenkreuz

Inmitten des Pelagianischen Streits sucht und findet eine Tochter aus adeligem Hause einen Lebensentwurf, der unsere Vorstellungen von Frauenrollen in der Antike herausfordert.

Wie sich persönliche Biographien und theologische Debatten in der Alten Kirche gegenseitig beeinflussen, nehmen wir heute selten in den Blick. Schauen wir auf die tatsächlichen oder vermeintlichen „Häresien“ und die selbsterklärte „Orthodoxie“ in der Zeit des frühen Christentums zurück, rücken schnell die theologischen Hauptprotagonisten in den Blick, selten jene „normalen“ Menschen, die mitten in den theologischen Wirren der ersten christlichen Jahrhunderte lebten. Zu diesen vergessenen (Kirchen-)Geschichten gehören insbesondere die Biographien von Frauen.

Auch die Geschichte von Demetrias wird nicht von ihr selbst erzählt. Aus ihrem Mund oder besser aus ihrer Feder ist nichts erhalten. Stattdessen entsteht ein skizzenhaftes Bild einer jungen Frau aus den diversen Briefen, die von den bedeutendsten Theologen ihrer Zeit über sie und an sie geschrieben worden sind.

Geboren wird Demetrias ganz am Ende des 4. Jahrhunderts in Rom in eine der wohlhabendsten und einflussreichsten Familien des Römischen Reiches. Ihr Großvater, Vater und ihre Onkel waren Konsuln und Senatoren und allesamt unermesslich reich. Doch es sind nicht die Männer aus der Adelsfamilie der Anicier, die im frühen Christentum Wellen schlagen. Stattdessen ist es die Trias von Großmutter, Mutter und Tochter: Proba, Juliana und Demetrias.

Sowohl Proba als auch Juliana sind bereits verwitwet, als Rom im Jahre 410 n.Chr. von einer Katastrophe getroffen wird: Die Westgoten unter Alarich I. erobern und plündern die Stadt und obwohl sie sich nach wenigen Tagen aus Rom zurückziehen, bleibt die Furcht der Stadtbewohner*innen vor einer etwaigen Rückkehr. Proba entscheidet darum, mit ihrer Familie die Stadt zu verlassen und nach Nordafrika zu gehen. Durch das große Vermögen der Geflohenen gelingt es ihnen, nach einem etwas frostigen Empfang in der neuen Heimat Fuß zu fassen.

Ihrem Stand angemessen wird für die junge Demetrias in der neuen Heimat bald eine Ehe angebahnt. Die Braut möchte davon freilich nichts wissen, da sie die Jungfräulichkeit für ihre eigentliche Lebensaufgabe hält. Sie traut sich aber zunächst nicht, Mutter und Großmutter zu widersprechen. Stattdessen übt sie Askese im Kleinen unter dem Radar. Sie verachtet, so erzählen es die Quellen, zum Beispiel ihr weiches Federbett und schläft stattdessen auf einer harten Matte auf dem Boden neben der Schlafstätte.

Doch als der Hochzeitstag näher rückt und Demetrias den Ernst der Lage erkennt, fasst sie sich schließlich ein Herz. Sie nimmt sich die Märtyrerin Agnes zum Vorbild, die gegen alle Widerstände bis zum Tod für ihre Überzeugungen einstand. Agnes war ebenfalls eine römische Adlige, die statt einer arrangierten Ehe die Jungfräulichkeit wählte und dafür vermutlich Mitte des 3. Jahrhunderts ihr Leben ließ.

Natürlich sind die Konsequenzen für Demetrias weit weniger dramatisch. Aber der Bezug zeigt deutlich, wie in einer Zeit, in der das Christentum legal geworden ist, nicht mehr verfolgt wird und damit in der Regel keine Märtyrer*innen mehr hervorbringt, Asket*innen ihr Erbe antreten und zu neuen Vorbildern des Glaubens werden. Demetrias hat Glück: Nach anfänglichem Zögern reagieren ihre Verwandten überschwänglich auf ihre Entscheidung und unterstützen sie fortan. Im Jahr 413 empfängt sie als Zeichen ihrer bleibenden Jungfräulichkeit vom Bischof Aurelian von Karthago den Schleier.

Das Versprechen Christus gegenüber gilt der Familie als dem Eheversprechen gleichwertig, sodass Demetrias sogar die ihr angedachte Mitgift und ihre Reichtümer behalten darf, um sie für Sozialfürsorge und Almosen zur Verfügung zu stellen. Die Unterstützung der älteren Verwandten geht sogar so weit, dass die beiden an zentrale theologische Denker des Mittelmeerraums schreiben und diese um Rat für Demetrias und ihr jungfräuliches Lebensmodell bitten.

Vorsicht vor den Irrlehren!

Der erste, der auf Probas und Julianas Briefe reagiert, ist niemand anderes als der vermutlich bekannteste Kirchenvater überhaupt: Augustin. Proba pflegt bereits zuvor Briefkontakt mit ihm und berichtet dem Bischof von Hippo daher auch zeitnah von der überraschenden Entscheidung ihrer Enkelin. In seinem Antwortbrief, der sich im Übrigen nur an Proba und Juliana, nicht jedoch an die Jungfrau selbst richtet, verleiht er seiner großen Freude Ausdruck. Die Entscheidung, ein Leben in Jungfräulichkeit zu verbringen, sei schließlich deutlich lobenswerter als die Ehe.

Außerdem, so Augustin, habe sich Demetrias’ Entscheidung für die Jungfräulichkeit bereits überall (zumindest überall in Nordafrika) herumgesprochen. Nicht zuletzt über das Medium der Briefe verbreiten sich Informationen auch in der Antike überraschend schnell. Gut vernetzte Personen wie Augustin schreiben und empfangen hunderte Briefe über den gesamten Mittelmeerraum hinweg. Der prominente Status der Familie der Anicier dürfte sein Übriges getan haben, damit sich die Nachricht von Demetrias verbreitet − Antike und Moderne haben eben doch ihre Gemeinsamkeiten.

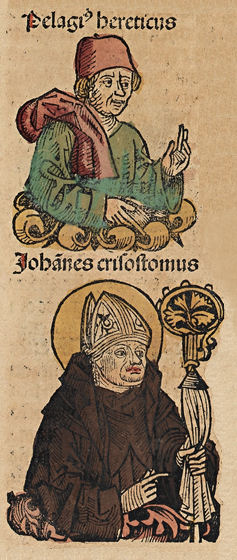

Die Schedelsche Weltchronik von 1493 zeigt die Theologen Pelagius und Johannes Chrysostomos. Pelagius wird als Häretiker gekennzeichnet.

Augustin scheint jedoch von den Damen des Hauses nicht als qualifizierter Ratgeber in Fragen der Askese gesehen worden zu sein. Anweisungen, Ermunterungen und Tipps für ein gelingendes Leben als geweihte Jungfrau enthalten weitere Briefe, die aus den Federn zweier weiterer theologischer Ausnahmetalente stammen: Hieronymus und Pelagius.

Askese-Experte und Bibelübersetzer Hieronymus schreibt ausgesprochen ausführlich an die frischgebackene Jungfrau. Schließlich ist er von höchster Stelle, genaugenommen von den prominenten Verwandten Demetrias’, um Rat gebeten worden. Vorsichtshalber wird daher der angesehenen Familie in diesem Schreiben nicht zu wenig geschmeichelt. Proba und Juliana werden zu guten Vorbildern erklärt, denen Demetrias nacheifern kann. Gerade dann, wenn jemandem unermesslicher Reichtum zur Verfügung steht, sei die Entscheidung für ein enthaltsames Leben umso lobenswerter.

Und weil es Anfang des 5. Jahrhunderts undenkbar ist, Mahnungen zur Rechtgläubigkeit auszulassen, steht am Ende von Hieronymus’ Brief der Aufruf, dem Papst und der orthodoxen Lehre treu zu sein und sich nicht von Irrlehren ablenken zu lassen.

Der gebürtige Brite Pelagius hatte lange in Rom gewirkt und war wie Proba und ihre Familie 410 aus der Stadt nach Nordafrika geflohen, konnte dort wegen seiner umstrittenen Lehren aber nicht Fuß fassen. Der Brief, den er vermutlich im Jahr 413 verfasst, gehört zu den wenigen erhaltenen Werken dieses Autors. Auch Pelagius betont, dass er Demetrias auf Bitte ihrer Mutter Juliana hin schreibe. Die Jungfrau sei der größte Erfolg der Familie.

Bevor er in seinem Brief auf konkrete Anweisungen zu sprechen kommt, diskutiert Pelagius zunächst die Grundlage jeder Askese: Das inhärente Potenzial des Menschen, sich für das Gute zu entscheiden. Demetrias habe durch ihre Entscheidung schon etwas sehr Lobenswertes getan und müsse nun weiter ermutigt werden.

Was sich aus der Retrospektive leicht erkennen lässt, befindet sich in den frühen 410ern gerade erst im Werden: Pelagius wird bald zum Erzketzer und Lieblingsfeind Augustins in der Auseinandersetzung um den freien Willen und göttliche Gnade. Seine Lehren sind es, die Hieronymus zur scharfen Warnung vor Irrlehren veranlassen. In der Kirchengeschichte nennen wir diese große Auseinandersetzung daher klassischerweise immer noch den Pelagianischen Streit.

Augustin kann’s nicht lassen

Der Briefverkehr anlässlich der Entscheidung von Demetrias zum jungfräulichen Leben wird zu einem der Austragungsorte dieses Streites und die literarisch sowieso nur schemenhaft aus den Briefen hervortretende Demetrias wird zu einer Schachfigur in der Debatte reduziert. Man könnte sagen, die Geschichte von Demetrias wird hier noch nicht einmal über sie erzählt.

Augustin kann es sich abschließend nicht nehmen lassen, Juliana in einem letzten Brief seinerseits eindringlich vor Irrlehren zu warnen, als er vom Briefkontakt der Familie mit Pelagius erfährt. Demetrias ist auch hier nicht die Adressatin. Juliana hatte Augustin zuvor mit aus ihrer gehobenen Stellung geborenem Selbstbewusstsein versichert, dass ihre Familie keinesfalls irgendwelchen Irrlehren anhinge. Das stellt der Bischof nun aber in Frage, als er erfährt, dass man auch von Pelagius Ratschläge erbeten hatte.

Statt des inhärenten Potenzials der Jungfrau betont Augustin das Wirken der Gnade Gottes, für das man jederzeit dankbar sein müsse. Sofern Juliana in den Schriften des Pelagius wider Erwarten etwas Richtiges und Orthodoxes fände, wäre Augustin sehr daran interessiert − er bezweifelt dies natürlich, kann aber doch die einflussreiche Adlige rhetorisch nicht ganz so scharf zurückweisen, wie er vielleicht gewollt hätte.

Diese Gratwanderung verbindet die Briefautoren: Keiner der drei stammt selbst aus adligem Hause, daher zeigt sich in allen Schreiben ein Ringen um den hohen weltlichen Status der Jungfrau. Themen wie das Geschlecht der Asketin treten demgegenüber deutlich zurück.

Mit der Geschichte verwobene Biographie

Unklar ist, für wessen Ratschläge die Familie, genauer Demetrias, sich letztendlich entscheidet. Die erhaltenen Briefe und vielleicht auch weitere verlorene Schreiben bilden eine gute Grundlage, sich eine eigene theologisch informierte Meinung zu bilden.

Auch wenn es Hieronymus (und Augustin) vermutlich nicht lieb gewesen wäre, zeigen die beiden beratenden Briefe nebeneinandergelegt, dass sich die praktischen Empfehlungen des großen „orthodoxen“ Kirchenvaters Hieronymus kaum von denen des „Häretikers“ Pelagius unterscheiden. Zu Enthaltsamkeit, Ausgeglichenheit, Zurückgezogenheit, Schriftlektüre, Fasten und gelebter Nächstenliebe raten beide. An ihrem Lebensstil hätte man also kaum erkennen können, wessen Empfehlungen Demetrias folgt.

Ob durch die guten Ratschläge namhafter Theologen oder trotz eben dieser hat sie mit ihrer Lebensentscheidung langfristigen Erfolg. Demetrias kehrt später nach Rom zurück und stiftet hier unter anderem eine Kirche. Nun selbst gestandene Dame des adligen Hauses wie vor ihr Mutter und Großmutter erbittet sie Mitte des 5. Jahrhunderts selbst noch einmal einen Brief mit Ratschlägen für ihr jungfräuliches Leben − je nach Zuordnung von Papst Leo I. oder Prosper von Aquitanien.

Dieses Schreiben verweist auf die vorrangegangenen Schriften der großen Theologen zurück und diskutiert noch einmal die Spannung von hohem Rang und demütiger Askese und vor allem die Rolle der göttlichen Gnade. Pelagius ist zu diesem Zeitpunkt längst als Ketzer verurteilt worden, Augustins Meinung wird weithin akzeptiert. Demetrias entkommt auf diese Weise ihrer Rolle als Kristallisationspunkt einer der großen theologischen Streitigkeiten der Alten Kirche nicht mehr. Doch die Quellen geben auch zu erkennen, dass sie ihren eigenen, auf ihre spezifische Situation angepassten, jungfräulichen Lebensentwurf gefunden und bis ins Alter erfolgreich gelebt hat.

mind_the_gap – Vergessene Kapitel der Kirchengeschichte

Wir setzen unsere Serie „mind_the_gap“ mit Johanna Jürgens von der LMU München fort. Aus dem Schatz der Alten Kirche kramt sie Neues hervor. Im Frühjahr / Sommer 2024 ging es mit Flora Hochschild bereits um vergessene Kirchengeschichte(n) aus der Frühen Neuzeit. Wir freuen uns auf Feedback, Fragen und Hinweise auf dieser Schatzsuche in die Vergangenheit!

Wir setzen unsere Serie „mind_the_gap“ mit Johanna Jürgens von der LMU München fort. Aus dem Schatz der Alten Kirche kramt sie Neues hervor. Im Frühjahr / Sommer 2024 ging es mit Flora Hochschild bereits um vergessene Kirchengeschichte(n) aus der Frühen Neuzeit. Wir freuen uns auf Feedback, Fragen und Hinweise auf dieser Schatzsuche in die Vergangenheit!

Alle „mind_the_gap“-Kolumnen hier in der Eule.

Unterstütze uns!

Die Eule bietet Nachrichten und Meinungen zu Kirche, Politik und Kultur, immer mit einem kritischen Blick aufgeschrieben für eine neue Generation. Der unabhängige Journalismus und die Stimmenvielfalt der Eule werden von unseren Abonnent:innen ermöglicht. Mit einem Eule-Abo unterstützst Du die Arbeit der Redaktion, die faire Entlohnung unserer Autor:innen und die Weiterentwicklung der Eule.