„Kirche ist eine Solidargemeinschaft“

Welche Fortschritte erzielt die Evangelische Kirche bei der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt? Wie steht es um die Zukunft der Kirche der Pfalz – und wie verhält sie sich zur Bedrohung durch die AfD?

Eule: Frau Wüst, Sie sind Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche der Pfalz und Sprecherin der kirchlichen Beauftragten im Beteiligungsforum Sexualisierte Gewalt (BeFo) in der EKD. Ich würde gerne mit dem BeFo und dem Missbrauch evangelisch beginnen.

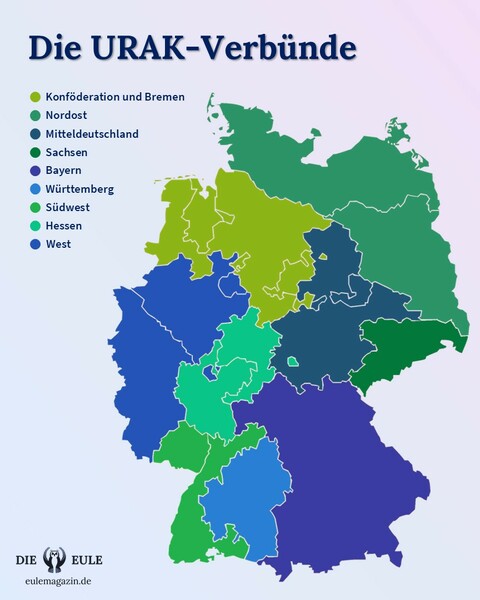

In diesem Frühjahr sollten eigentlich die mit der Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) verabredeten Unabhängigen regionalen Aufarbeitungskommissionen (URAKs) in insgesamt neun Verbünden an den Start gehen (wir berichteten). In drei Verbünden sind die URAKs aber noch nicht gestartet. Ist das ein Fehlstart?

Wüst: Nein. Die Schwierigkeiten sind Holprigkeiten, die sich ergeben, wenn man Gremien wie diese auf den Weg schickt. Die Probleme, die sich bei der Besetzung der URAKs ergeben haben, waren auch sehr unterschiedlich. Für die URAK für die Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen und Bremen hat die niedersächsische Landesregierung unabhängige Expertinnen vorgeschlagen, die von den Betroffenen nicht akzeptiert werden konnten. In anderen Verbünden gab es innerhalb der Betroffenenkreise Konfliktlagen. Das sind Dinge, die sich nicht vorab planen lassen.

Eule: In Sachsen hatte sich die Landesregierung bei der Benennung von unabhängigen Expert:innen viel Zeit gelassen. In Niedersachsen fehlen nach der Ablehnung der ersten Berufungen durch die Betroffenen immer noch zwei unabhängige Expert:innen, die von der Landesregierung benannt werden müssen. Wie geht es nun weiter?

Wüst: Insgesamt haben wir bei allen URAKs gesehen, dass die Landesregierungen eben ein System für sich sind: Wir können nicht mehr tun, als eine Anfrage nach Mitwirkung im Sinne der Gemeinsamen Erklärung mit der UBSKM stellen, und darauf hoffen, dass irgendwann Expert:innen vorgeschlagen werden. Wir können nicht die Unabhängigkeit der Kommissionen konterkarieren, indem wir mit Namensvorschlägen ankommen.

Eule: Hat die Gemeinsame Erklärung mit der UBSKM an dieser Stelle einen Fehler, weil sie nur die Kirche zur Mitwirkung verpflichtet, aber nicht die Länder?

Wüst: Die Gemeinsame Erklärung ist das Modell, das uns aktuell von staatlicher Seite als Institution angeboten wird. Und die UBSKM und die Kirche haben auch keine Möglichkeit Landesregierungen zu etwas zu zwingen. Die kirchlichen Beauftragten bei den Ländern haben nur die Möglichkeit dafür zu werben und immer wieder auf die Dringlichkeit der Angelegenheit hinzuweisen.

Eule: Bei der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt macht sich der Staat einen schlanken Fuß. Wäre es nicht Zeit, Länder und Bund stärker in die Pflicht zu nehmen?

Wüst: Ich sehe nicht, dass man auf diesem Themenfeld überhaupt irgendwen aus der Pflicht entlassen kann. Dass wir es mit einem gesamtgesellschaftlichen Problem zu tun haben, ist an vielen Stellen inzwischen auch angekommen. Als Kirchen haben wir immer zwei Dinge klar gesagt: Wir haben unsere Hausaufgaben zu erledigen. Das ist unsere Verantwortung. Und weil es keine gesetzlichen Rahmensetzungen gibt, an die wir uns halten können, bleibt uns nichts anderes übrig, als unsere eigenen Strukturen zu schaffen. Der Weg dafür war und ist, gemeinsam mit der UBSKM so gut es geht in unserem System Aufarbeitung umzusetzen.

Gleichzeitig machen wir immer wieder darauf aufmerksam, dass es notwendig ist, das Thema gesamtgesellschaftlich zu bearbeiten. Dafür wäre ein wirklich gutes Aufarbeitungsgesetz hilfreich: Ein gut durchdachtes, nicht verwässertes und alle Systeme in die Pflicht nehmendes Gesetz.

Eule: Vor 15 Jahren, am Beginn der Missbrauchskrise der Kirchen in Deutschland, hat insbesondere die CDU die Kirchen in Ruhe gelassen. Die Bundesregierung hat die Aufarbeitung dem System Kirche selbst überlassen. War es ein Fehler der Kirchen, an dieser Stelle auf ihre Selbstbestimmung zu beharren?

Wüst: Das finde ich nach diesen 15 wichtigen und intensiven Jahren bei diesem Thema schwer zu beurteilen. Wir sind 2025 alle, nicht nur die Kirchen, auf einem anderen Stand als 2010. Wir Kirchen können – mit allen Fehlern, die wir gemacht haben – auch ein bisschen Modellcharakter für die Gesellschaft haben. Zumindest dafür, welche Fehler es zu vermeiden gilt und welche Schritte wichtig wären.

Letztlich sind es aber die Politik und staatliche Stellen, die gute Rahmenbedingungen dafür schaffen müssen, dass Aufarbeitung gesamtgesellschaftlich gelingen kann. Da wünsche ich mir deutlich stärkere Signale aus der Politik. Das Einstampfen des Ergänzenden Hilfesystems (EHS) und des Fonds Sexueller Missbrauch ist natürlich ein Signal in die falsche Richtung.

Eule: Von Betroffenen-Aktivist:innen wird immer wieder kritisiert, die Kirchen suchten sich solche Betroffene aus, die ihnen lieb wären. Wie haben Sie die Auswahl der Betroffenen für die URAKs erlebt?

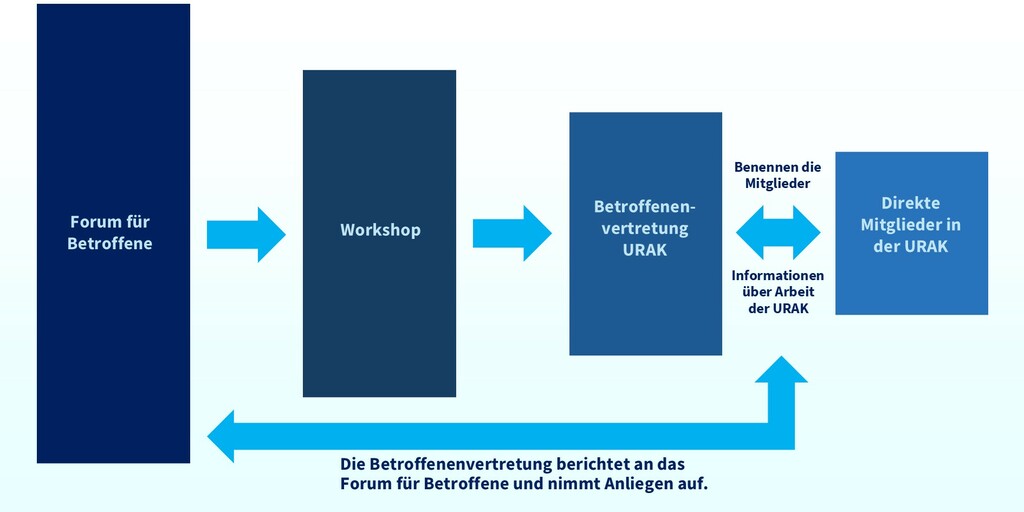

Wüst: Ich kann für unseren Verbund Südwest nur sagen, dass wir weit entfernt von „handverlesen“ sind. Wir haben entsprechend den Standards der Gemeinsamen Erklärung zur Mitarbeit eingeladen. Und in der Betroffenenvertretung wurden, ohne unsere Anwesenheit, Vertreter:innen für die URAK gewählt. Wie das in anderen Verbünden gelaufen ist, kann ich nicht sagen, weil mir an manchen Stellen die Binnenerfahrung fehlt.

Ich glaube jedoch, man sollte mit solchen Vorwürfen sehr vorsichtig sein. Wir haben unter den Betroffenen eine riesige Bandbreite von Menschen. Nicht jede:r, der an einem Aufarbeitungsprozess in der Kirche mitarbeiten will, ist gleich schon zu kirchenaffin. Letztlich würden die URAKs auch scheitern, wenn keine Betroffenen zur Mitarbeit bereit wären. Wir brauchen Betroffenen-Vertreter:innen, die konstruktiv daran mitwirken, dass die Kirche ihrem Aufarbeitungsauftrag nachkommen kann. Den Vorwurf der zu großen Nähe zur Institution kennen wir nicht nur bei den URAKs, sondern auch gegenüber den Betroffenenvertreter:innen im Beteiligungsforum. Als ob jede:r, der da mitwirkt, im Prinzip schon „von der Kirche einkassiert“ wäre. Mit solchen Vorwürfen kommen wir in eine unauflösbare Schieflage.

Eule: Es herrscht eine große Konfusion über die Aufgaben der unterschiedlichen Gremien – Beteiligungsforum, URAKs, Unabhängige Kommissionen für die Anerkennungsleistungen – und darüber, wie Betroffenenbeteiligung gelingen kann.

Wüst: Wenn man wirklich versucht, das Thema in seiner ganzen Breite anzugehen und Betroffene konsequent an der Arbeit zu beteiligen, dann wird es schlichtweg komplex. Mit den URAKs und bei den Anerkennungsleistungen haben wir zweigleisig versucht, das regional zu stabilisieren und zu vereinheitlichen. Beim Start der URAKs merken wir gerade, wie schwer es ist, überhaupt arbeitsfähig in den Kommissionen zu werden, weil natürlich viele Fragen im Raum stehen: Was machen die Betroffenenvertretungen, was die Betroffenenvertreter:innen in den URAKs und was machen die Anerkennungsleistungskommissionen ab Januar 2026?

Karte der Unabhängigen regionalen Aufarbeitungskommissionen (URAKs), Mitglieder sind jeweils die örtlichen evangelischen Landeskirchen und Landesverbände der Diakonie

Ein erster Impuls war in einigen URAK-Verbünden, sich als regionale „Beteiligungsforen“ zu verstehen und sich alle Fragen zu eigen zu machen, die sich im Themenfeld sexualisierte Gewalt stellen – ganz oben auf natürlich die Anerkennungsrichtlinie. Aber das ist nicht Aufgabe der URAKs.

Eule: Die URAKs sollen die regionale Aufarbeitung vorantreiben, zum Beispiel durch die Beauftragung von Studien zu einzelnen kirchlichen Handlungsfeldern oder Einrichtungen und zu bereits (halb-)bekannten Fallkonstellationen. Werden wir einen Flickenteppich mit unterschiedlichen Standards, Doppelungen und am Ende auch Leerstellen erleben? Das Recht der URAKs, frei über ihre Arbeit zu entscheiden, könnte mehr Probleme schaffen als beheben.

Wüst: Das ist eine Spannung, die wir auflösen werden müssen. Eine derart enge Koordination, dass der Zweck der URAKs, regionale Perspektiven einzubringen, nicht erfüllt werden kann, wollen wir sicher nicht. Auf der anderen Seite wäre es auch nicht gut, dass in den URAKs überall parallel dasselbe gemacht wird. Eine Vernetzung der URAKs ist also notwendig – sie ist in der Gemeinsamen Erklärung vorgesehen und hat auch schon begonnen. Die Koordination findet sowohl auf der Ebene der vorsitzenden Personen der URAKs als auch auf der Ebene der Betroffenenvertretungen, der Gruppe der betroffenen Personen im BeFo und auf der Ebene der Geschäftsstellen der URAKs statt.

Wenn die URAKs arbeitsfähig sind, dann werden sie sich erst einmal einen Überblick darüber verschaffen müssen, welche Themen in ihrer jeweiligen Region oben auf liegen, welche davon vor allem oder nur regionale Bedeutung haben, und welche vermutlich bundesweit für alle URAKs von Interesse sind. Bei diesen erwarte ich mir wirklich eine Absprache, denn da muss Pfalz/Baden (Südwest) nicht das Gleiche machen wie die Konföderation/Bremen usw..

Eule: Klingt für mich so, als könnte man so eine URAK-Geschäftsführung nicht mit einer halben Stelle erledigen.

Wüst: Die URAKs sind Gremien mit hohem Betreuungsbedarf. Auf EKD-Ebene haben wir da bereits Erfahrungen gemacht, die noch nicht in allen Landeskirchen angekommen sind. Bereits die Betroffenenvertretung braucht eine gute Unterstützung.

Eule: Um die URAK Südwest, in der sich Ihre Landeskirche, die badische Landeskirche und die diakonischen Verbände in ihrem Gebiet zusammengetan haben, ist es vergleichsweise still. In wie weit sind Sie in die Arbeit eingebunden, von welchen Schwierigkeiten können Sie berichten?

Wüst: Als Kirchenpräsidentin bin ich nur eingebunden, wenn die URAK das möchte. Es gibt keine Informationspipeline, über die ich ständig darüber informiert werde, was in der URAK passiert. Mein Eindruck ist, dass der Beginn der gemeinsamen Arbeit gar nicht schlecht läuft. Als Kirchenleitung haben wir ein vitales Interesse an der Arbeit der URAK, weil wir gegebenenfalls ja auch Ressourcen zur Verfügung stellen müssen.

Betroffenenbeteiligung an den Unabhängigen regionalen Aufarbeitungskommissionen (URAKS) nach dem Design der Fachstelle Sexualisierte Gewalt der EKD entsprechend der „Gemeinsamen Erklärung“ (Grafik: Die Eule)

Eule: Im Januar 2026 sollen Betroffene sexualisierter Gewalt erstmals nach einheitlichen Standards überall in der Evangelischen Kirche in Deutschland / Diakonie Anerkennungsleistungen beantragen können. Die Anerkennungsrichtlinie wurde im Frühjahr von Rat und Kirchenkonferenz der EKD verabschiedet (wir berichteten). Nun geht es um die Umsetzung in den Landeskirchen und Landesverbänden der Diakonie. Wie ist der Stand der Dinge?

Wüst: Wir hatten gerade erst eine Sitzung der Kirchenkonferenz, bei der wir eine Zwischenbilanz gezogen haben, wie es mit der Umsetzung der Richtlinie läuft. In den Landeskirchen und diakonischen Verbänden müssen ja zunächst einmal Beschlüsse gefasst werden, die die Richtlinie in geltendes Recht verwandeln. Die Rückmeldungen aus den Landeskirchen stimmen grundsätzlich zuversichtlich. Vielleicht wird es an manchen Orten eine leichte zeitliche Verzögerung im Übergang geben.

Eule: Um den Zeitplan bis Januar 2016 zu halten, müsste ja parallel zur Rechtssetzung schon an den neuen Strukturen gebaut werden. Das ist ein Vorgehen, das in der Evangelischen Kirche unüblich ist. Die gebotene Dringlichkeit setzt das System, nicht zum ersten Mal auf dem Handlungsfeld sexualisierte Gewalt, unter Druck.

Wüst: Ja, aber mein Eindruck ist, dass wirklich alle verstanden haben, wie wichtig und dringend es ist, der Forderung nach Vereinheitlichung und Standardisierung, die wir ja auch in der „ForuM-Studie“ wiedergefunden haben, jetzt nachzukommen. Nach meinem Eindruck ist auch überall angekommen, dass wir die Anerkennungsrichtlinie jetzt nicht noch einmal aufschnüren und auf die regionalen Verhältnisse modifizieren. Dann wären wirklich anderthalb Jahre harte Arbeit im Beteiligungsforum, mit Rat und Kirchenkonferenz für die Tonne. Tatsächlich müssen schon vor den Synodenbeschlüssen Weichen für die zeitnahe Umsetzung gestellt werden. Auch das scheint mir weitestgehend der Fall zu sein.

Eule: Eine aktuelle Information der Evangelischen Kirche in Württemberg (ELKWUE) an Betroffene in ihrem Bereich legt nun nahe, dass eine erneute Beantragung von Anerkennungsleistungen, die in der Richtlinie ausdrücklich vorgesehen ist, für die meisten Betroffenen keinen Sinn ergeben würde. So war das aber nicht gedacht, oder?

Wüst: Dass die Kommunikation der Württemberger weniger geglückt war, sehen sie inzwischen auch so. Der Brief sollte die falsche Erwartung verhindern, dass bei einem erneuten Antrag in jedem Fall mehr Geld, als bisher schon erhalten, gezahlt werden würde. Im Hintergrund steht hier das württembergische Verfahren für die Übergangszeit zum neuen Anerkennungsverfahren. In der württembergischen Kirche gab es nämlich monatliche Zahlungen, die im Vorgriff auf die neue Richtlinie schon geleistet wurden. Diese Leistungen wurden nun eingestellt, wären aber bei einer neuen Beantragung mit zu berücksichtigen.

Letztlich wird in Württemberg wie auch überall sonst gelten, wenn die Anerkennungsrichtlinie, so wie sie ist, beschlossen wird: Allen Betroffenen räumen wir die Möglichkeit ein, noch einmal einen Antrag auf Anerkennungsleistungen zu stellen und ihren Fall überprüfen zu lassen. Dazu gehen wir auch aktiv auf alle uns bekannten betroffenen Personen zu, die in der Vergangenheit einen Antrag gestellt haben. Und es soll ein einheitliches und einfaches Formular geben, das Betroffene dafür nutzen können.

Eule: Die Anerkennungsrichtlinie sieht bei einer Strafbarkeit der Tat eine Pauschalleistung von 15.000 Euro vor, die in einigen Fällen die bisher von der Kirche gezahlten Leistungen erheblich erhöhen würde. Aber auch wenn die Tat nicht strafbar ist oder war, stellt die erneute individuelle Prüfung doch eine Möglichkeit der Korrektur der bisherigen Anerkennungspraxis dar.

Wüst: Das ist so. Die erneute Einzelfallprüfung, auch wenn sie in den Anerkennungskommissionen noch einmal viel Arbeit bedeutet, ist auch deshalb sachgemäß, weil wir keine Ungerechtigkeit zwischen jenen Betroffenen wollen, die sich in der Vergangenheit schon um Leistungen bemüht haben, und solchen, die sich mit Start des neuen Systems melden werden. Was es jedoch zu vermeiden gilt, ist die Erwartungshaltung bei Betroffenen zu nähren, bei jedem erneuten Antrag würden 15.000 Euro ausgezahlt.

Karte der Evangelischen Kirche der Pfalz mit den bisherigen Kirchenbezirken (Grafik: Ev. Kirche der Pfalz)

Eule: Als Kirchenpräsidentin der Pfalz stehen Sie einer Landeskirche vor, die in diesem Jahr an massive Reformen herantritt. Die Kirchgemeinden verlieren den Körperschaftsstatus nach öffentlichem Recht, viele Handlungsbereiche werden zentralisiert, Kirchenkreise aufgelöst. Dazu kommen noch Gebäudeabstoßungen und Gemeindefusionen, wie in anderen evangelischen Landeskirchen auch. Warum diese massiven Eingriffe in die Architektur ihrer Kirche?

Wüst: Weil wir bei der Größe des Einsparvolumens nicht sehen, wie es anders gehen soll. So lang ich dienstlich denken kann, gibt es Einspar- oder Transformationsprozesse, die aber mal mehr, mal weniger erfolgreich waren. In der Vergangenheit haben wir viel auf Freiwilligkeit gesetzt oder Beschlüsse nicht wirklich konsequent durchgezogen. Jetzt merken wir: Ab einem bestimmten Preisschild kann man sich das schlichtweg nicht mehr leisten. Wir können die Einsparungsziele nur erreichen, wenn wir das System verschlanken.

Eule: Mitgliederschwund und Geldmangel sind als Probleme lange bekannt. Haben Sie einfach gepennt und nun muss alles im Hauruckverfahren gehen?

Wüst: Wir haben der Freiburger Studie von Herrn Peters sehr aufmerksam zugehört. Und wir haben mit Oberkirchenrätin Karin Kessel eine Finanzdezernentin, die zu keinem Zeitpunkt irgendwas schöngeredet hat. Auch der Finanzausschuss der Synode war sich über die Herausforderung im Klaren. Wir hatten mit dem Konsolidierungsprozess auch erst einen Vorgängerprozess laufen.

Die bisher vorgesehenen Einsparungen aber hängen häufig an Faktoren, die wir gar nicht beeinflussen können. Eine Idee war zum Beispiel, viel mehr mit der katholischen Kirche gemeinsam zu agieren. Damit sind finanzielle Einsparungen aber kaum zu erzielen. Ein weiterer Punkt ist die Finanzierung der Kindertagesstätten. Wir sind seit drei Jahren in Verhandlungen mit dem Land Rheinland-Pfalz, um die Finanzierung so zu klären, dass sie auch für uns machbar ist.

Eule: Die Kindergärten sind ein Zuschussgeschäft für die Kirche?

Wüst: In hohem Maße! Wir haben zum Teil jeden fünften Euro in den Haushalten für Kindertagesstätten verplant. Große Teile der Finanzierung sind bisher auch Verhandlungssache mit den jeweiligen Kommunen. Dadurch haben wir einen Flickenteppich unterschiedlicher Modelle und sehr zeitaufwendige Verhandlungen mit den Jugendämtern. Bei den Personal-, Sach- und Investitionskosten brauchen wir einfach Klarheit, auf welche Refinanzierung wir uns verlassen können.

Ein Satz noch zum „Zuschussgeschäft“: Natürlich betreiben wir die Kindertagesstätten nicht ganz uneigennützig. Aber die Vorstellung, eine Kita wäre die Keimzelle des Gemeindeaufbaus trifft an vielen Orten nicht mehr zu. Wir unterhalten sie nicht als „Kaderschmiede“ für die christliche Gemeinde, sondern als Beitrag zu einer Gesellschaft, in der Religion als Wert zu Bildung und Erziehung dazugehört.

Eule: Können Sie Kritik an den Reformvorhaben von der Basis nachvollziehen, die sich nicht ausreichend gewürdigt sieht?

Wüst: Ja, da habe ich tiefstes Verständnis dafür. Die Menschen, die sich heute in den Kirchgemeinden engagieren, tun das, weil es ihnen so gefällt, wie es heute ist. Da hab ich Verständnis dafür, dass Reformvorhaben zunächst keinen Applaus erhalten. Und es ist auch so, das es auch etwas mit Machtverlust zu tun hat, wenn die Personalhoheit, die Gebäudehoheit, die Haushaltshoheit an anderer Stelle liegen wird als derzeit bei den um die 400 Körperschaften öffentlichen Rechts.

Eule: Andere Landeskirchen finden Lösungen, die nicht an das althergebrachte Körperschaftsrecht rühren. Warum ist die Pfalz so radikal?

Wüst: Bei einem Einsparvolumen von 45 % bis 2035 kämen wir mit stückchenweisen Maßnahmen in Verzug, um es einmal freundlich zu formulieren. Es geht aber nicht in erster Linie darum, den Kirchgemeinden Rechte zu nehmen, sondern darum, Einsparungsziele bis in den Landeskirchenrat durchzuziehen. Wenn wir nicht mehr 400 Haushaltspläne haben, sondern nur noch fünf, brauchen wir auch keine eigene Rechnungsprüfung mehr im Landeskirchenrat.

Eule: Wie wollen Sie eigentlich noch Leute dafür begeistern, an solchen Veränderungen freiwillig teilzunehmen? Es ist ja niemand verpflichtet, im Pfarramt zu arbeiten oder sich als Presbyter zu engagieren.

Wüst: Es ist klar, dass wir mit solchen Prozessen Menschen auch verbrennen, die sich in der Kirche engagieren wollen, wie sie – vermeintlich – schon immer war. Es geht nicht darum, schwierige Situationen schön zu reden! Natürlich sind die Einsparungen schmerzhaft für viele Menschen. Aber mir ist die Zuversicht nicht abhanden gekommen, im Schrumpfen auch eine Gestaltungsaufgabe zu erkennen.

Eule: Alles eine Frage des Mindsets?

Wüst: Wenn wir aus der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung doch wissen, dass viele Menschen sich von der Kirche nicht angesprochen fühlen, wenn wir gleichzeitig das Problem haben, das was ist, gar nicht mehr bezahlen zu können, dann muss sich doch was ändern! Ich kann den Kopf in den Sand stecken und hoffen, dass ich in den Ruhestand gehe, bevor das System kollabiert. Oder ich kann sagen: Ja, ok, dann gehen wir das jetzt gemeinsam an, eine Struktur zu bauen, die beides in den Blick nimmt, die ökonomischen Herausforderungen und die gesellschaftlichen.

Ich kann natürlich immer davon reden, den Kirchgemeinden würde der Körperschaftsstatus „weggenommen“. Aber ich könnte auch darüber reden, dass sie den Körperschaftsstatus kirchlichen Rechts erhalten, wo sich das Selbstbestimmungsrecht dann aber nicht mehr um kaputte Sanitäranlagen, Haushaltspläne und Personaleinstellungen dreht, sondern um das geistliche Leben vor Ort. Darin liegt die Chance, dass Ehrenamtliche vor Ort nicht als Lückenbüßer für wegbleibende Pfarrer:innen fungieren müssen, sondern wirklich danach fragen können, wie sie vor Ort Kirche sein wollen.

Eule: Es werden ja in der Evangelischen Kirche seit dreißig Jahren immer wieder neue Namen für die stets laufenden Schrumpfungsprozesse gefunden, das haben doch Gemeindemitglieder und Haupt- und Ehrenamtliche längst durchschaut. Ist dann wenigstens ab 2035 Sonnenschein angesagt?

Wüst: Wiegen wir uns bitte nicht in falschem Optimismus. Es wird auch nach 2035 weitere Kürzungsprozesse geben. Wenn wir jetzt nachhaltig vorgehen und den aktuellen Prozess gut einspuren, dann sind wir nicht safe, aber einen guten Schritt weiter. Wenn dann die nächste Runde kommt, dann steht die Selbstständigkeit der Landeskirche auf dem Spiel.

Eule: Die kleine Kirche der Pfalz ist eigentlich reif für eine Fusion, zum Beispiel mit Baden – oder?

Wüst: Wir haben jetzt von der Synode das Mandat, in diese Richtung Gespräche zu führen. Wir haben eine regionale und inhaltliche Nähe zu Baden, aber wir sind durch den Bundeslandbezug auch auf die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) und die kurhessische Kirche (EKKW) verwiesen. Wir müssen jetzt klären, in welche Richtung es also generell gehen soll. Das hindert uns aber nicht daran, bereits jetzt bestehende Kooperationen weiter zu vertiefen. Es wäre aber blauäugig so zu tun, als ob man innerhalb kürzester Zeit eine Fusionsvereinbarung schließen könnte.

Eule: Mit dem Argument, das sei alles so schwierig im Blick auf die gewachsenen Strukturen, kommt man doch nicht weit, weil die ja gerade nicht mehr plausibel sind. Es gibt eine Nordkirche, warum also nicht eine Westkirche, eine Südkirche, fertig ist ..

Wüst: Aber wir haben die Strukturen nun einmal, und mit denen muss man auch arbeiten. Was ich vermeiden will, ist, dass wir so dermaßen viel Kraft für solche Debatten verwenden. Die evangelischen Landekirchen in der Region bewegen sich aufeinander zu und zwar viel stärker als noch zu Beginn meiner Amtszeit 2021. Aber stärker in Richtung Fusionen zu forcieren, schafft auch Konflikte, die dann wieder Kraft aufsaugen.

Eule: Die Pfalz gehört zu den Regionen, die bei der letzten Bundestagswahl einen massiven Rechtsruck mit starken Ergebnissen für die AfD erlebt haben. Wie reagieren Sie auf diese, auch für die Kirche und die ihr anvertrauten Seelen, bedrohliche Lage?

Wüst: In der Tat, wir brauchen uns da nichts vormachen. Die Pfalz ist, das wird häufig nicht gesehen, sehr ländlich strukturiert. Wir haben strukturelle Schwierigkeiten, vor allem in der Westpfalz, woher ich ja komme und wo ich lebe. Hier muss man froh sein, wenn die mittelständischen Unternehmen überleben. Wir hatten hier schon immer sehr hohe Arbeitslosenquoten. Und wir haben hier schon immer viel existentielle Unzufriedenheit, aus nachvollziehbaren Gründen.

Eule: Die Pfälzer:innen wählen die AfD also aus Angst vorm wirtschaftlichen Abstieg? Ist das nicht Teil einer Verharmlosung der wachsenden Zustimmung zur AfD-Politik?

Wüst: Wir haben uns als Kirche, auch bundesweit, vor der Wahl klar positioniert, was wir von den Inhalten der Partei halten. Sie sind mit den Botschaften der Kirche wirklich nicht in Deckung zu bringen. Aber bei der Größe der AfD-Wähler:innenschaft ist auch klar, dass diese Menschen nicht an der Kirchentür umdrehen. Die Wähler:innen sind auch in unseren Reihen. Wir müssen also einen Umgang finden mit denjenigen, die für ihre Botschaften empfänglich sind.

Eule: Was sollte Ihre Kirche unternehmen?

Wüst: Als Kirchenpräsidentin kann ich den Menschen nicht vorschreiben, was sie zu denken oder zu wählen haben. Wir als Kirche können aber Gelegenheiten schaffen, zu denen wir miteinander ins Gespräch kommen. Mit #VerständigungsOrte gibt es derzeit ein Projekt von EKD und Diakonie, das ich mir sehr gut auch für die Pfalz vorstellen kann. Es kann unsere Rolle in der Gesellschaft sein, Diskursräume zu öffnen, in denen gegenteilige Meinungen Platz finden und in einem kultivierten Setting bearbeitet werden. Oft sind es ja nicht einmal Meinungen, sondern mit Ausrufezeichen artikulierte Ängste.

Eule: Das hat im Osten schon prächtig funktioniert … Was ist denn mit der Schutzfunktion der Kirche für Migrant:innen, LGBTQI+ oder Menschen mit Behinderung, also jenen Menschen, die von der AfD direkt angegriffen werden?

Wüst: Sorry, aber das würde ich gerne auseinanderhalten. Wir empfinden uns durchaus als Lobby für die Menschen, die Sie gerade angesprochen haben. Das erwarte ich auch von uns als Kirche, gerade vor dem Hintergrund der merkwürdigen Diskussion darüber, wie „politisch“ die Kirche eigentlich auftreten soll. Gerade dort, wo die AfD Menschen in ihrer Würde angreift, hat die Kirche eine Verantwortung. Darum bemühen wir uns auch nach Kräften. Das heißt aber nicht, mit Menschen, die anderer Meinung sind, nicht in den Diskurs zu gehen. Als Kirche haben wir eine Position und müssen die – wie andere auch – diskursiv vertreten. Darin sehe ich den eigentlichen Zweck von Verständigungsorten.

Eule: Das Land Rheinland-Pfalz will keine AfD-Mitglieder mehr in den Staatsdienst aufzunehmen und aktuelle Mitarbeiter:innen dahingehend überprüfen. Wie sieht das bei den Haupt- und Ehrenamtlichen in der Kirche der Pfalz aus?

Wüst: Bei den Hauptamtlichen ist die Sache ja klar. Bei Ehrenamtlichen haben wir noch nie ein Parteibuch sehen wollen. Das heißt, wir wissen gar nicht, ob jemand Mitglied der AfD ist. Wenn jemand ein AfD-Funktionär ist, dann ist das eine öffentliche Geschichte, und dann kann man damit umgehen.

Eule: Und wie? In der EKM gibt es für Kandidierende zur Gemeindekirchenratswahl im Herbst Selbstverpflichtungen. Das ist einigermaßen rechtssicher. Und auch bei den Hauptamtlichen ist die Lage so eindeutig nicht. Ein Dienstaufsichtsverfahren wegen AfD-Mitgliedschaft, welche Aussichten hat das?

Wüst: Wichtig wäre, solche Verfahren zu führen. Ich glaube, wir brauchen Modellbeispiele, wie man das regeln kann. In diesen Fragen sind uns die Kirchen im Osten manchmal voraus. Wir haben im Advent 2026 unsere Kirchenwahlen und arbeiten gerade an einer Handreichung für die Kirchengemeinden. Wir überlegen, wie wir auch mit den verschiedenen Abstufungen der Partei-Zugehörigkeit oder -Nähe umgehen wollen. Und wir schauen mit großem Interesse darauf, wie andere Landeskirchen das lösen. Es muss am Ende eine Lösung geben, die rechtssicher ist und auch in der Fläche durchbuchstabiert werden kann.

Ein Beispiel: Wir haben vor einigen Jahren als erste EKD-Gliedkirche im Rahmen des Gewaltschutzes das erweiterte polizeiliche Führungszeugnis für alle Presbyter verpflichtend gemacht. Das hat auch zu Verwerfungen geführt, mit den üblichen Argumenten, man habe doch nichts mit Kindern und Jugendlichen zu tun und sehe sich ohne Anlass unter Verdacht gestellt. Am Schluss aber wurde es akzeptiert, wenn auch sicher nicht alle die Notwendigkeit eingesehen haben. Nur eine Handvoll Leute haben sich da so sehr gegen gewehrt, dass sie am Ende eben das Amt nicht ausgeübt haben.

Eule: Warum sollte man sich denn bewusst für eine Mitgliedschaft in der Evangelischen Kirche der Pfalz entscheiden?

Wüst: Wenn mir der christliche Glaube etwas bedeutet, dann kann der Kontakt zu einer Gemeinschaft, die mit den gleichen Fragen unterwegs ist, mir gut tun. Wir sehen auch, dass Menschen gut finden, was die Kirche macht, aber weil sie nicht unmittelbar selbst etwas davon haben, trotzdem aus der Kirche austreten. Deshalb brauchen wir mehr Erklärungen, wie sich unsere Kirche finanziert. Kirche ist eine Solidargemeinschaft, in der alle Mitglieder finanzieren, was wir für die Allgemeinheit tun können. Dieses Verständnis müssen wir wieder stärken.

Alle Eule-Beiträge zum Themenschwerpunkt „Missbrauch evangelisch“.

Unterstütze uns!

Die Eule bietet Nachrichten und Meinungen zu Kirche, Politik und Kultur, immer mit einem kritischen Blick aufgeschrieben für eine neue Generation. Der unabhängige Journalismus und die Stimmenvielfalt der Eule werden von unseren Abonnent:innen ermöglicht. Mit einem Eule-Abo unterstützst Du die Arbeit der Redaktion, die faire Entlohnung unserer Autor:innen und die Weiterentwicklung der Eule.

Das Interview führte Eule-Redakteur Philipp Greifenstein.