Katholisch gegen katholisch? – Die #LaTdH vom 7. April

Jesus grüßt zu Ostern nicht mehr von den Zeitschriftentiteln, aber die Christ:innen brauchen Foren zur (Selbst-)Verständigung. Außerdem: Missbrauch evangelisch und Auferstehungsglauben.

Herzlich Willkommen!

Herzlich Willkommen!

Vom 29. Mai bis 2. Juni 2024 wird in Erfurt der nächste und 103. Katholikentag stattfinden. Ausgerichtet wird dieser Kirchentag für die katholische Kirche vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) in Zusammenarbeit mit dem gastgebenden Bistum Erfurt. Die Katholikentage stammen aus dem 19. Jahrhundert und der katholischen Lai:innenbewegung und dem Verbandskatholizismus.

Auf den Katholikentag in Erfurt, das quasi vor der Haustür liegt, wurde ich als Teilnehmer eines Podiums mit Malu Dreyer, der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Bischof Bertram Meier (Augsburg) und der katholischen Theologieprofessorin Johanna Rahner (Tübingen) eingeladen: „Katholisch gegen katholisch? Polarität(en) in der Kirche“. Moderiert wird die Veranstaltung vom Journalisten Joachim Frank, der u.a. Chefkorrespondent der DuMont-Mediengruppe und Vorsitzender der Gesellschaft Katholischer Publizistinnen und Publizisten (GKP) ist.

Ich freue mich sehr über die Einladung und auf die Diskussion in der Erfurter Predigerkirche, in der 1521 die erste evangelische Predigt gehalten wurde. Als einziger Nicht-Katholik auf dem Podium freue ich mich besonders, dass ich bei den „Polarität(en) in der Kirche“ womöglich mitgemeint bin. Denn: Was ist überhaupt katholisch? In der Eule schreiben wir viel häufiger als andere Medien präzisierend von römisch-katholisch, wenn wir über die katholische Kirche in Deutschland schreiben. Nicht nur aus Respekt gegenüber #LaTdH-Autor Thomas Wystrach, der im Katholischen Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland engagiert ist, sondern um deutlich zu machen, dass es sich dabei um eine konfessionelle und institutionelle Beschreibung handelt.

Ich bin noch mit Evangelischen aufgewachsen, die bei Gelegenheit darauf beharrten, ebenfalls und zwar im eigentlichen Wortsinn (selbstverständlich) katholisch zu sein. Manche von ihnen bekennen darum im Apostolischen Glaubensbekenntnis absichtlich „die heilige katholische Kirche“. Ich gebe zu, dass mir das nicht nur aus evangelisch-lutherischer Gewohnheit nicht über die Lippen kommt. Aus Respekt vor der Andersartigkeit des Anderen und, ja, auch als eine Distanzierungsgeste von der römisch-katholischen Kirche bleibe ich beim „die heilige christliche Kirche“.

Outsidern und auch vielen Mitgliedern der beiden großen Kirchen sind solche Unterschiede inzwischen opak und vielleicht auch egal. Das Zeugnis der Kirche in der Gesellschaft, ihr Eintreten für die Schwachen und ihr sozial-diakonisches Wirken in Caritas und Diakonie werden geschätzt, ganz ohne dogmatische Feinsinnigkeiten. Wie viel Nivellierung der Unterschiede verlangt und verträgt das gemeinsame Engagement der Christen in Deutschland? Können nicht auch (konfessionelle) Unterschiede sexy sein? Welche Kirche ist überhaupt gemeint, wenn wir von der katholischen Kirche in Deutschland sprechen? Die Papstkirche, die Kirche der vatikanischen Kurie, die des deutschen Verbandskatholizismus, die Verlautbarungen der Deutschen Bischofskonferenz (DBK)? Oder doch das konkrete Mitleben im Bistum und in der Pfarrei, im Pfadfinderstamm, der Kolpingfamilie oder im Frauenkreis?

Der große kirchenpolitische Streit um Reformen in der römisch-katholischen Kirche spielt sich in veränderter Form in diesen Kreisen ab, die je für sich ebenfalls krisengeschüttelt sind und großen Herausforderungen gegenüberstehen. Ein KirchenKatholikentag will Podium für die großen Debatten sein, aber ist vor allem auch ein Fest der Gemeinschaft. Sitzen am Ende doch alle im selben Boot?

Eine gute Woche wünscht

Philipp Greifenstein

PS: Die #LaTdH und die ganze Eule werden von den Leser:innen selbst ermöglicht! Die Eule ist ein unabhängiges Magazin und erhält keine Unterstützung von Kirchen oder Religionsgemeinschaften. Werden Sie Eule-Abonnent:in! Schon ab 3 € im Monat sind Sie dabei.

Und hier können Sie eine E-Mail-Benachrichtigung einrichten: Bei Veröffentlichung eines neues Eule-Artikels erhalten Sie eine kurze Email. So verpassen Sie nichts.

Debatte

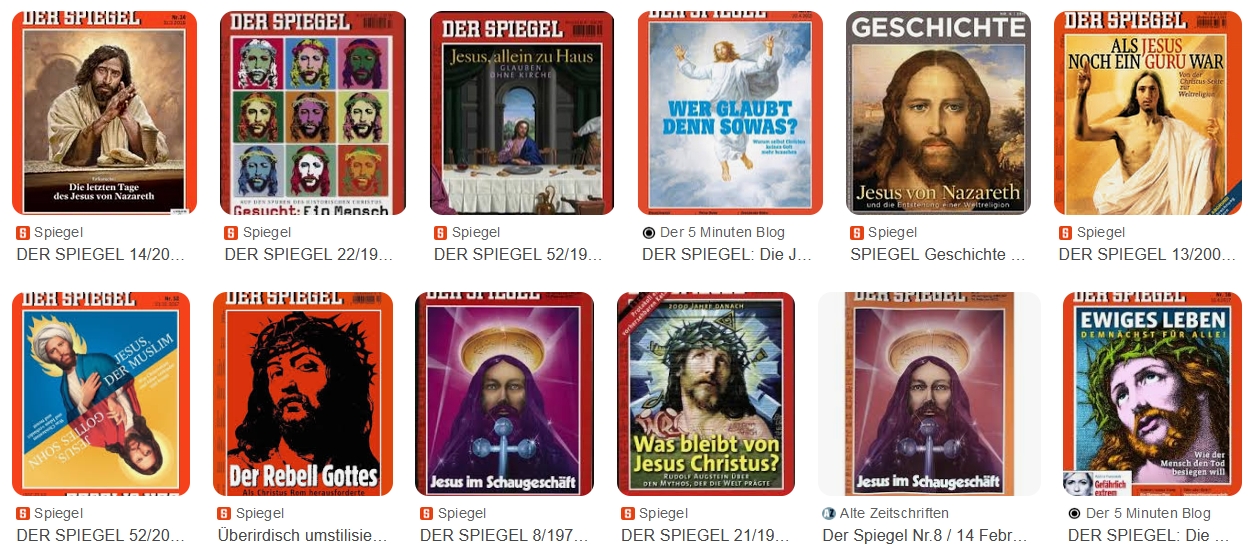

Vielleicht kann man das Schrumpfen der Bedeutung der Kirchen in Deutschland ganz gut daran ablesen, wie zu großen christlichen Festen über den Glauben und die Kirche berichtet wird. Vormals waren Weihnachten und das Osterfest (und die Verkündung der jährlichen Kirchenmitgliedschaftszahlen) Anlässe dafür, in den Magazinen und Feuilletons über Kirchendebatten und Theologisches zu berichten. Die legendären Jesus-Cover des SPIEGEL sind dafür ein zeithistorisches Beispiel.

In diesem Jahr ging es auf dem Titel des SPIEGEL um das „Drama Royal“ des britischen Königshauses und um „Schlaflosigkeit“. Auch sonst hat sich das (politische) Feuilleton ziemlich abgekühlt, was Kirchenfragen angeht. Der Skandalisierung folgt die Normalisierung. Christen und Kirchenleute, auch diejenigen, die an die Institution berechtige Fragen stellen, zum Beispiel als Betroffene sexualisierter Gewalt, bleiben unter sich. In der ZEIT immerhin unternahmen es die „Pfarrerstöchter“ Johanna Haberer und Sabine Rückert (€) und Evelyne Finger (€), ZEIT-Ressortleiterin „Glaube und Zweifeln“, das Osterfest für erschöpfte Boomer und Bürgis zu erschließen. Vielleicht ist ja gar nicht die österliche Kirche, sondern die Zeit von synthetischen Ostertexten in den Medien zu Ende gekommen?

Ostern in den (Kirchen-)Medien

Was bleibt, sind die „Mühen der Ebene“, auch mit Ostern im Rücken. Das mühevolle Klein-Klein und organisationale Ringen in den Kirchen aber vermag Autor:innen, die vor allem auf effektvolle Thesen und „mutige“ Deutungen abzielen, kaum zu begeistern. Trotzdem in den beiden Kirchen ca. 40 Millionen Menschen in Deutschland Mitglied sind, spielt die tatsächliche Kirchenpolitik kaum eine Rolle. Wenn schon, werden Forderungen an „die“ Kirche(n) herangetragen, ohne deren (mangelnde) Umsetzung weiter zu begleiten, Fortschritte zu würdigen und in Sachfragen kritisch nachzubohren. Das Auseinanderdriften von medialer Öffentlichkeit und konkretem Leben in den Glaubensgemeinschaften des Landes darf ruhig beklagt werden. Es ist kein gutes Zeichen für die Demokratie, wenn sie außerhalb der „Kirchenpresse“ nur noch als punching bag, negative Kontrastfolien oder ephemerische Sehnsuchtsorte vorkommen.

Vor allem, weil die Kirchenpresse in einem engeren Sinne vor großen Problemen steht, was einige Meldungen aus den vergangenen Tagen zeigen: 14 deutsche Bistümer ersetzen ihre Kirchenzeitungen durch ein neues Magazin, berichtet die KNA. Das ist sicher aus der Logik der Bistümer heraus sinnvoll, aber trotz aller schönen Wörter drumherum, ein Abbriss. Von einer „Attacke“ von Erzbischof Kardinal Rainer Maria Woelki auf das Domradio im Erzbistum Köln schreibt Joachim Frank im Kölner Stadt-Anzeiger. Steht die redaktionelle Unabhängigkeit des katholischen Medienunternehmens auf dem Spiel? Und auch in der Schweiz gibt es Ärger, nämlich bei der Neubesetzung der Chefredaktion des Nachrichtenportals kath.ch, worüber u.a. Charles Martig bei feinschwarz.net schreibt.

Das waren jetzt drei konfessionell katholische Beispiele für den euphemistisch als „Wandel“ beschriebenen Abbruch in der christlichen Publizistik. Und wie sieht es evangelisch aus? Wolfgang Vögele, Privatdozent für Systematische Theologie/Ethik an der Universität Heidelberg, schreibt in der aktuellen Nummer von Tà katoptrizómena von „sozialen Medien und Zeitschriften, die sich noch mit dem Rest(e)-Protestantismus beschäftigen“. Die evangelische Restpublizistik ist jedenfalls noch mal eine Nummer kleiner als die katholische und muss aufpassen, dass sie unter „Medienwandel“ nicht die Degeneration zu Resterampen versteht. Leider deuten neuere Projekte genau darauf hin.

ZdK-Präsidentin: Kirchenrecht wird nicht bleiben, wie es ist – Interview mit Irme Stetter-Karp von Joachim Heinz (KNA, katholisch.de)

Ostern ist auch die Zeit für Interviews mit führenden Akteur:innen der Kirchen. Bei katholisch.de, der Nachrichtenplattform der katholischen Kirche in Deutschland, ist ein Interview von Joachim Heinz von der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) mit der Präsidentin des ZdK, Irme Stetter-Karp, erschienen, in dem sie über die aktuellen Vorgänge beim Synodalen Weg / Ausschuss aus ihrer Perspektive spricht. So richtig österliche Hoffnung will zwar nicht aufkommen, aber immerhin kann nach dem neuen Kompromiss zwischen den deutschen Bischöfen und der römischen Kurie weitergearbeitet werden (s. #LaTdH vom 24. März).

Auch einen Ausblick auf die Katholikentag in Erfurt wagt Stetter-Karp, insbesondere was den Umgang mit Rechtsradikalismus angeht. Und zum Schluss geht es um die Ökumene:

Frage: Die beiden großen Kirchen scheinen in manchen aktuellen Debatten etwa zur Suizidbeihilfe nicht mehr unbedingt mit einer Stimme zu sprechen. Wie nehmen Sie das wahr?

Stetter-Karp: Ich halte das gesellschaftspolitisch für eine schwierige Entwicklung und bedauere sehr, dass die beiden Kirchen nicht mehr so eng beieinander sind. Es gab in den vergangenen Monaten einzelne evangelische Landesbischöfe, die in ihrer Kirche dafür geworben haben, doch intensiver den Konsens zu suchen, um stärker in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Ich kann im Moment allerdings nicht sehen, wie das gelingen soll.

Als ZdK sind wir natürlich an der ökumenischen Zusammenarbeit immer interessiert. Das zeigen auch die Kontakte und gemeinsamen Gespräche auf den Katholikentagen und den Evangelischen Kirchentagen.

Zu denjenigen evangelischen Akteur:innen, die sich für eine verstärkte ökumenische Absprache in ethischen Fragen zwischen den offiziellen Kirchenstellen aussprechen, gehört sicher der Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg (ELKWUE), Ernst-Wilhem „Speedy“ Gohl (wir berichteten). Damit verbunden wäre allerdings wohl für die Evangelischen, von progressiven Forderungen zugunsten einer größeren Vereinheitlichung mit den katholischen Bischöfen zurückzutreten. Denn die römisch-katholische Amtskirche bewegt sich eben nicht. Kann’s das wirklich sein? Auch in Anbetracht dessen, dass sich die meisten Katholik:innen in Deutschland in Fragen der Sexual- und Ehemoral (und auch bei der „Frauenfrage“ in der Kirche) eher bei den Mainstream-Positionen der evangelischen Kirche wiederfinden?

Eine österliche Ökumene?

Wie könnte eine katholisch-evangelische Ökumene denn jenseits von Bischofspapieren und „Kontaktgesprächskreisen“ ausschauen. Dort ist ja – s. #LaTdH vom 17. März – vor kurzem erst das Gemeinsame Wort „Mehr Sichtbarkeit in der Einheit und mehr Versöhnung in der Verschiedenheit – Zu den Chancen einer prozessorientierten Ökumene“ entstanden (PDF & Statements zur Veröffentlichung). Ein paar Fragen erscheinen mir in dieser „österlicher Perspektive“ der #LaTdH noch unterbelichtet:

Wie kann in Zukunft eine Ökumene auch ohne Bischöfe gelingen, wenn sie vom Vatikan „an die Leine“ genommen werden? Eine Ökumene der christlichen Verantwortung auch in ethischen Fragen, die den sensus fidei, den Glaubenssinn der Christ:innen in Deutschland, authentisch zum Ausdruck bringt? Und organisatorisch: Soll dereinst der Synodale Rat als Gegenüber zur EKD-Synode fungieren? Braucht es nicht eine drastische Verjüngung derjenigen Kreise, die sich um die Ökumene bemühen? Woran scheitert sie?

Und nicht zuletzt: Ist es nicht Zeit, dass ein überkonfessionell-ökumenischer Debattenraum entsteht, auch in der Publizistik über die Kirche(n)? Statt bunter PR-Magazine für eine schrumpfende, überaltete Leser:innenschaft in immer kleiner werdenden Bistümern und Landeskirchen bräuchte es doch Formen und Foren für die (Selbst-)verständigung von Christ:innen in den Regionen und im Land. Leisten das Katholiken- und (ökumenische) Kirchentage? Richtig nice wäre auch ein Journalismus in den nicht-kirchlichen Medien, der um konfessionelle Spezifika weiß, um nicht in Gefahr zu geraten, mit verallgemeinernden Forderungen ein stumpfes Schwert zu führen.

nachgefasst

Einer der größten Missbrauchsskandale der Evangelischen Kirche (queer.de)

Die Missbrauchsverbrechen in den Einrichtungen der Evangelischen Brüdergemeinde Korntal bei Stuttgart sind inzwischen recht umfassend dokumentiert, wenn auch längst nicht aufgearbeitet. Zuletzt hat auch die Evangelische Landeskirche in Württemberg (ELKWUE) bekundet, verstärkt Verantwortung für die Aufarbeitung in der Gemeinde und ihren diakonischen Einrichtungen übernehmen zu wollen. In der Vergangenheit hatte man sich hier zu oft auf die „Unabhängigkeit“ von Korntal berufen.

Ein neuer Dokumentarfilm erzählt entlang von Betroffenengeschichten vom Missbrauch in Korntal. Ein eindrücklicher Film, der auf der DOK Leipzig, dem Internationalen Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm, in diesem Jahr ausgezeichnet wurde und im September in (ausgewählte) Kinos kommen soll (Trailer auf YouTube).

Eule-Podcast (30): Evangelische Strukturen des Missbrauchs – Im Gespräch mit Safiye Tozdan („Eule-Podcast“, Die Eule, 43 Minuten)

In einer neuen Folge des „Eule-Podcasts“ habe ich mit Dr. Safiye Tozdan vom UKE in Hamburg über evangelische Strukturen des Missbrauchs in Kirche und Diakonie gesprochen. Tozdan hat das Teilprojekt D der „ForuM-Studie“ geleitet. Sie erklärt im Gespräch, wie eine Kultur der Distanzlosigkeit, intransparente Hierarchien und der gute Ruf von Kirche und Diakonie von Täter:innen für ihre Zwecke ausgenutzt werden können. Schwierig sei außerdem, dass es sich bei diesen „typisch“ evangelischen Strukturen zugleich um positive Eigenschaften des Protestantismus und seiner Einrichtungen handelt.

Die Episode lege ich allen Menschen, die sich beruflich und/oder im Ehrenamt in der Kirche, in der Diakonie und kirchlichen Einrichtungen engagieren, sehr ans Herz. Gerne in Kombination mit der Podcast-Episode von März 2024 mit Professorin Friederike Lorenz-Sinai, Co-Leiterin des Teilprojekts B der „ForuM-Studie“, über (gute) Aufarbeitung.

Theologie

Mut zur Zuversicht – Hans-Jürgen Benedict (zeitzeichen)

Was kann uns angesichts der multiplen Krisen unserer Zeit Hoffnung machen? Allzumal zu Ostern. Hans-Jürgen Benedict, bis 2006 Professor für diakonische Theologie an der Evangelischen Hochschule für Soziale Arbeit und Diakonie des Rauhen Hauses in Hamburg, hat zur Beantwortung dieser Frage noch einmal zur „Theologie der Hoffnung“ von Jürgen Moltmann gegriffen. Weil Moltmanns Theologie im Glauben daran gründet, dass die Auferstehung Christi „wahr“ sei, könne sie uns heute (leider) nicht mehr viel helfen.

[V]iele Christen glauben nicht mehr an die leibliche Auferstehung Christi, sie bleiben trotzdem Christen. Der Grund ihrer Hoffnung ist nicht mehr die Auferweckung Christi und ihr umstürzender Charakter.

Aber was kann dann der christliche Hoffnungsgrund sein? Es ist vor allem die Erschütterung durch das Leben und Sterben des Jesus von Nazareth. Es ist die Gemeinschaft der ihm Nachfolgenden, die gegenseitige Unterstützung und Verbindungen schafft. Es sind die Rituale des Kirchenjahrs, die großen Feste Weihnachten und Ostern, die von Jugend an gesungenen Lieder und Psalmen, die Hoffnungsbilder der biblischen Schriften. Die Auferstehung hat darin ihren Platz als symbolisches Geschehen, das die Wende vom Tod zum Leben ausdrückt.

Mir kam das beim Lesen in der Karwoche schon seltsam dünne daher, ziemlich üblich evangelisch sogar. Wir feiern das halt und auch mit zunehmend „katholischer“ Symbolik und viel Gefühl und Drumherum: z.B. Wassermeditation vor der Taufhandlung, Aschekreuz und Kreuzeszeichen auf Hand und Stirn zur Tauferinnerung, Osterfeuer, Lichtmetaphorik, bäm, bäm, bäm. Und ich finde das auch alles wunderbar, aber natürlich wird es leer, wenn man Ostern als „Frühlingsfest“ der „Wende vom Tod zum Leben“ feiert und die symbolischen Handlungen nicht mehr auf die Gehalte des Geglaubten verweisen.

Was von Ostern bleibt – Johannes Fischer (zeitzeichen)

Mit diesem Grübeln war ich – zu meiner Erleichterung – offenbar nicht allein, denn in dieser Woche antwortete ebenfalls in den zeitzeichen Johannes Fischer, bis 2012 Professor für theologische Ethik an der Universität Zürich, auf Benedicts Moltmann-Relektüre. Fischer ist es zu verdanken, dass das Sparring der Emeriti in letzter Zeit wenigstens gelegentlich unterhaltsam ausfällt (s. #LaTdH vom 11. Februar). Er erklärt, warum die Auferstehung in der „Lebenswelt“ wahr sein kann, wenn auch das Grab in der „Tatsachenwelt“ nicht leer gewesen sein mag. Schon in der Bibel würde über Auferstehung nicht als Tatsache berichtet, sondern in Form der Erzählung.

So begriffen ist der Auferstehungsglaube kein Glaube an eine Tatsache, sondern ein Sich-Einlassen auf den Sinnzusammenhang einer Lebenswelt, zu deren erinnerter Geschichte als konstitutiver Bestandteil die Auferstehung Christi gehört. Für dieses Sich-Einlassen aber gibt es nur einen Grund, nämlich dass man an dieser Lebenswelt teilhaben möchte, und zwar wegen des Sinnes, der sich in ihr dem eigenen Leben vermittelt.

Insofern ist es völlig zutreffend, dass der Auferstehungsglaube ein voluntatives Moment, ein Moment bewusster Entscheidung enthält. Aber diese Entscheidung bezieht sich nicht darauf, für wahr zu halten, dass Christus auferstanden ist. Das wäre der Tatsachenglaube, als den Benedict den Auferstehungsglauben versteht[.] Es geht vielmehr um die Entscheidung, sich auf den Sinnzusammenhang einzulassen, zu dem die Auferstehung Christi als konstitutiver Bestandteil gehört, und solches Sich-Einlassen geschieht dadurch, dass man die Welt und das eigene Leben als Teil dieses Sinnzusammenhangs zu verstehen sucht, also von der Verkündigung und dem Leben, Sterben und Auferstehen Jesu Christi her liest.

Dass Jesus Christus in eine Erzähl- und Symbolgemeinschaft auferstanden ist, ist gleichwohl nicht neu. Was hebt die Erzählung nun aber ab von dem „Am Ende wird alles gut“, das sich auch dieses Jahr wieder durch zahlreiche Osterpredigten und analoge und digitale Verkündigungsformate zieht? Wo kommt die Kraft Gottes ins Spiel? Dort, wo auch dem Leiden ein Sinn gegeben wird und es nicht allein als Zwischenstation einer Märchenerzählung zur Geltung kommt?

Ein guter Satz

„Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.“

– 2. Brief an die Gemeinde in Korinth, Kapitel 12, Vers 9