Für mehr weibliche Macht!

Wie steht es um die Gleichberechtigung in Politik und Kirche? Gelangen mehr Frauen in Spitzenpositionen? Von mehr weiblicher Macht können wir alle profitieren.

Die Diskussion über weibliche Macht ist keineswegs neu, wie immer gelegentlich suggeriert wird, wenn über Frauen in politischen oder kirchlichen Spitzenpositionen berichtet wird oder neue Generationen-Trends ausgerufen werden. Drängen (junge) Frauen in Machtpositionen oder kehren sie Karriere und Macht den Rücken? Darüber, so scheint es, zerbrechen sich viele Menschen immer wieder den Kopf. Tatsächlich führen wir Frauenmacht-Debatten seit mindestens 150 Jahren.

Was ist weibliche Macht? Und was könnte sie heute in Kirche und Politik bedeuten?

Zunächst können wir weibliche Macht als Macht von Frauen verstehen. Diese Macht kann sich unterschiedlich ausdrücken. Ist es die Macht, politisch zu wählen oder gewählt werden zu können – also aktives Wahlrecht, das Stimmrecht, oder passives Wahlrecht, das Recht auf eine Kandidatur? In Deutschland blicken wir auf gut einhundert Jahre Frauenwahlrecht zurück und zugleich sehen wir derzeit einen Deutschen Bundestag, in dem nur knapp ein Drittel der Abgeordneten Frauen sind. Weniger als in der Legislatur zuvor. Ein klarer Rückschritt.

Der Frauenanteil in den einzelnen Bundestagsfraktionen ist zudem von Partei zu Partei sehr verschieden. Aus meiner Sicht wenig verwunderlich: Diejenigen Parteien, bei denen ich weniger politisches Engagement für Gleichberechtigung erkenne, sind auch mit auffällig wenigen Frauen im Bundestag vertreten: „Am höchsten ist der Anteil weiblicher Abgeordneter bei Bündnis 90/Die Grünen mit 61,2 Prozent (2021: 58,5 Prozent), am niedrigsten bei der AfD mit 11,8 Prozent (2021: 13,3 Prozent). Bei der CDU liegt der Frauenanteil bei 22,6 Prozent (2021: 23,8 Prozent), bei der SPD beträgt er 41,7 Prozent (2021: 41,8 Prozent), bei der Linken 56,2 Prozent (2021: 53,9 Prozent) und bei der CSU 25 Prozent (2021: 22,2 Prozent).“

Haben wir es mit einem Henne-Ei-Problem zu tun? Sind Frauen in Parteien weniger engagiert, weil ihre Anliegen nicht berücksichtigt und ihre Ansichten nicht geteilt werden, oder sind „ihre“ Themen unterrepräsentiert, weil Frauen weniger in Parteien mitwirken? Ich für meinen Teil kann sagen, dass ich meine Parteizugehörigkeit bei den Grünen auf jeden Fall auch damit begründe, dass Gleichberechtigung für Menschen jeden Geschlechts ein Ziel der Partei ist. Besonders „mächtig“, zumindest nach Stimmzahlen, ist „meine“ Partei leider aber derzeit nicht.

Weibliche Macht in der Kirche?

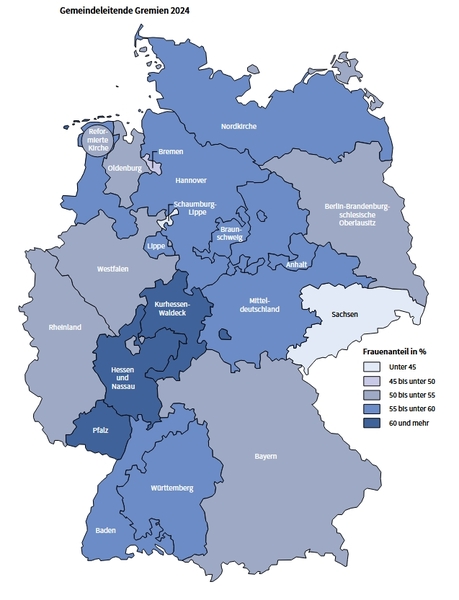

Für eine Analogie mit der Kirche bietet der „2. Atlas zur Gleichstellung in der Evangelischen Kirche in Deutschland“ (PDF) einen – vor kurzem aktualisierten – Einblick darin, wie sich Leitungsverhältnisse in den 20 Gliedkirchen der EKD in Geschlechterperspektive zahlentechnisch aufteilen. Die anschaulichen Karten und Diagramme zeigen von der gemeinde- bis hin zur landeskirchenleitenden Ebene an, wie sich die Anteile von Frauen und Männern verhalten. Die Statistik ist bis jetzt binär erfasst.

Auf gemeindeleitender Ebene – also Kirchenvorstand, Gemeindekirchenrat oder Presbyterium – variieren die Zahlen zwischen 61% Frauenanteil in Hessen-Nassau, Kurhessen-Waldeck und der Pfalz, den meisten anderen Landeskirchen mit über 50% Frauenanteil, bis hinunter bis zu 41% in Schaumburg-Lippe, 43% in Sachsen und 46% in Bremen.

Frauenanteil in gemeindeleitenden Gremien der EKD-Gliedkirchen im Jahr 2024 (Quelle: EKD-Gleichstellungsatlas)

Auf Kreisebene sind es nur noch vier EKD-Gliedkirchen, die einen Frauenanteil von über 50% erreichen (Anhalt, Nordkirche, Pfalz, Reformierte Kirche). Im Durchschnitt ist der Anteil hier 46% in Kirchenkreissynoden gegenüber 55% im Kirchenvorstand (ich verwende jetzt mal Hannoversches Vokabular). Die Kirchenkreissynoden-Vorsitzenden sind nur in Oldenburg zu 50% weiblich.

Bei den leitenden Geistlichen auf Kreisebene sind es nur in Hannover fast 50% Superintendentinnen, aber auf alle Gliedkirchen gesehen insgesamt nicht mal ein Drittel Frauen. Diejenigen Landeskirchen, die dann noch eine weitere regionale Ebene haben, auf Hannoversch also Sprengel oder anderswo Dekanat genannt, sind dann aber auffälligerweise gut mit Regionalbischöfinnen (bzw. Prälatinnen oder Pröpstinnen) besetzt, nämlich zu 58%.

Bei den Landessynoden schaffen es nur Bayern, Hannover und Lippe – sowie die EKD-Synode und die Generalsynode der VELKD – mit wenigen Prozentpunkten über die 50 %. Das heißt: In 17 von 20 EKD-Gliedkirchen liegt der Frauenanteil im höchsten legislativen Gremium darunter. Dabei sind 55 % aller evangelischen Kirchenmitglieder weiblich. In Anhalt, wo auf Kreisebene noch über 50 % Frauen in den Synoden mitarbeiten, sind es auf Landeskirchenebene gar nur noch 26 %.

Unter den leitenden Geistlichen der EKD-Gliedkirchen und ihren leitenden Jurist*innen stechen die Pfalz, Kurhessen-Waldeck und Baden heraus, wo es sozusagen weibliche Doppelspitzen gibt, während in Braunschweig, Bremen, Hannover, Hessen-Nassau, Lippe, Mitteldeutschland, Oldenburg, im Rheinland, in Sachsen, Schaumburg-Lippe und Württemberg beide Posten mit Männern besetzt sind – also in 11 von 20 EKD-Gliedkirchen.

Die „andere“ Macht

Der EKD-Gleichstellungsatlas zeigt ein differenziertes Bild. Es gibt keine eindimensionalen Typologien, nach denen sich schon von der gemeindeleitenden Ebene an durchzieht, dass es weniger oder mehr Frauen auf den entsprechenden Kreis- oder Landeskirchenebenen geben müsste. Es zeigt sich aber: „Ganz an der Spitze“, gemeint sind also die geistliche und juristische Leitung der Landeskirche, stehen vor allem Männer.

Weibliche Macht quantitativ zu verstehen, greift aber nur eine Facette auf. Das gilt in der Kirche wie auch im Rest der Gesellschaft. Offensichtlich wird weibliche Macht immer noch als „andere“ Macht verstanden. Ähnlich wie bei Simone de Beauvoirs „Das andere Geschlecht“ drängt sich auch bei „Die weibliche Macht“ auf, dass etwas anders läuft. Oder vielmehr die Erwartung, wenn schon „die Anderen“ die Macht haben, dann müsste es auch anders laufen.

Ein Blick in die jüngere Vergangenheit, zur der auch gehört, dass höchste Ämter von Frauen ausgefüllt wurden und werden, zeigt allerdings, dass es so einfach nicht ist. Es gibt keinen Automatismus, der Macht verändert, wenn mehr Frauen einen zahlenmäßig größeren Anteil an ihr haben. Logisch, denn die Machtstrukturen, nicht nur in der Kirche, sind männlich geprägt. Zum Beispiel werden Nicht-Männer für einen Aufstieg im System zu einer Angleichung an dieses männlich-geprägte und -geformte System gezwungen. Männliche Macht, so viel ist klar, ist mehr als Macht von Männern. Ist umgedreht weibliche Macht also mehr und anderes als Macht von Frauen?

Verdirbt die Macht?

Ist es nicht ernüchternd? Erst wünschen wir uns Frauen in Führungspositionen, wir feiern Frauen, die in Spitzenämter gewählt werden, und wir zählen penibel nach. Und doch ändert sich nichts oder wenig am System, wenn sie da sind. Ja, das ist tatsächlich ernüchternd. Mittlerweile blicken wir auf Generationen von Gleichberechtigungsaktivist*innen zurück, die um egalitärere Formen von Zusammenleben, -arbeiten und entsprechende Strukturen gekämpft haben. Natürlich gibt es die guten Gegenbeispiel, wo sich schon etwas oder sogar viel geändert hat. Aber im Großen und Ganzen hat sich an den Ausdrucksformen der Macht und Zugängen zu Macht noch nicht viel geändert – oder ändern können.

Wie kommt die weibliche Macht in die Kirche und die Kirche zu weiblicher Macht? Wie lässt sich weibliche Macht charakterisieren? Welche Erwartungen werden mit dem Begriff geweckt? Häufig wird mit weiblicher Macht ein kooperativeres und kommunikativeres Verhalten verbunden, das im besten Falle empowert. Das wäre natürlich toll! Oder ist es doch so, wie Marc-Uwe Kling sein Känguru sagen lässt: „Beim Marsch durch die Institutionen wirst Du zum Arsch durch die Institutionen“.

Weniger derb, aber dafür differenziert stellt Naomi Ryland diesen Zusammenhang in ihrem Kapitel „Unlearn Macht“ in dem von ihr mitherausgegebenen Buch „Unlearn Patriarchy“ dar. Sie weist auf die Forschung des Psychologen Dacher Keltner hin, der das „Macht-Paradox“ aufstellt: „Wer an Macht kommt, ist doch eher kooperativ, empathisch und ermächtigend.“ Paradox daran ist, „dass mächtige Personen – alleine in dem sie Macht erhalten – fast immer diese Qualitäten verlieren.“ (S. 281)

Nehmen wir diesen Befund ernst, müssen wir „Macht“ verändern bzw. die Mechanik des Machterhalts. Wenn ein Sich-an-machtvollen-Positionen-Festhalten bedeutet, abzulegen, was jemensch für eine Machtposition zunächst befähigt hat, ja besonders geeignet hat erscheinen lassen, dann müssen Machterwerb und -erhalt reguliert werden. Es braucht auch gute Regeln, um Macht wieder zurückfordern zu können, sie zu entziehen. Sonst verdirbt Macht. Am besten wird Macht geteilt, sodass Menschen sich nicht in singulären Machtpositionen wiederfinden.

Ganz bewusst aus Perspektive einer evangelischen Christin aus der Hannoverschen Landeskirche meine ich, dass es für Macht, die zweifelsohne vorhanden ist und Strukturen schafft, weil sie auch befähigt ist, „Dinge in die Wege zu leiten“, doch andere Formen geben muss, als den Einen an der Spitze. Warum stärken wir nicht bereits bestehende Strukturen wie den Bischofsrat – eigentlich ja den Bischöfinnenrat, wenn wir nach der Mehrheit der (baldigen) Mitglieder gehen?

Eine Kirche mit mehr weiblicher Macht ist nicht allein eine Kirche, in der Frauen mehr Machtpositionen einnehmen oder sich ihrer Macht bewusst(er) werden, sondern eine Kirche, die mit patriarchalen Machtstrukturen bricht. Mehr weibliche Macht in Kirche und Gesellschaft bedeutet, auf Kooperation und faire Kommunikation zu setzen. Davon profitieren dann nicht „nur“ Frauen, sondern wir alle.

Mehr:

- Im Herbst 2025 befassen wir uns in der Eule in einem Themenschwerpunkt mit „Macht in der Kirche“. Damit schließen wir auch an unseren Themenschwerpunkt „Missbrauch evangelisch“ an.

- In der aktuellen Episode des „Eule-Podcast“ diskutiert Eule-Redakteur Philipp Greifenstein mit Influencerin und Pfarrerin Theresa Brückner über „Macht in der (digitalen) Kirche“.

- „Sisters before Misters?!“ – „Sektion F“-Kolumne von September 2025: Veränderung in Kirchen und Gesellschaft braucht Sisterhood. Wo Männer sich gegenseitig die Macht zuschieben, braucht es als Gegengift Solidarität unter jenen, die von der Macht ausgeschlossen werden.

- Alle Ausgaben der Kolumne „Sektion F“ von Carlotta Israel hier in der Eule.

Unterstütze uns!

Die Eule bietet Nachrichten und Meinungen zu Kirche, Politik und Kultur, immer mit einem kritischen Blick aufgeschrieben für eine neue Generation. Der unabhängige Journalismus und die Stimmenvielfalt der Eule werden von unseren Abonnent:innen ermöglicht. Mit einem Eule-Abo unterstützst Du die Arbeit der Redaktion, die faire Entlohnung unserer Autor:innen und die Weiterentwicklung der Eule.