Unter den Waffen schweigen die Gesetze?

Kann Krieg rechtens sein und rechtmäßig geführt werden? Recht und Ethik sind in Militär- und Friedensfragen eng miteinander verknüpft. Eine friedensethische Orientierung

Das Recht und der Krieg sind scheinbar unvereinbar. Wer Krieg führt, bricht Recht. Im Krieg ist das Recht aufgehoben. Bereits von Cicero stammt das Diktum „Unter den Waffen schweigen die Gesetze“ (lat. inter arma enim silent leges), mit dem er den Bruch von Gesetzen in Kriegszeiten rechtfertigte. Im Krieg gilt nur das „Recht“ des Stärkeren. So könnte man jedenfalls meinen.

Doch was ist mit dem, der sich im Krieg verteidigt, in den er durch andere gezogen und mit dem er durch andere überzogen wird? Verteidigt dieser nicht sein Recht auf Frieden und Selbstbestimmung? Kämpft er nicht für die Wahrung der Menschenrechte? Auch das scheint nahezu selbstverständlich.

Das hier in wenigen Pinselstrichen skizzierte ambivalente Verhältnis von Recht und Krieg ist schon lange Gegenstand ethischer und philosophischer Überlegungen. Bereits in der Antike war es eine zentrale Frage, ab wann ein „Recht zum Krieg“ (lat. ius ad bellum) bestehen könnte. Wann ist es also erlaubt, gegen andere in den Krieg zu ziehen? Welche Kriterien sind anzulegen, wenn die Möglichkeit kriegerischer Handlungen im Raum steht? Schon Cicero stellte Bedingungen auf, die erfüllt sein müssen, damit nicht nur Krieg, sondern eben ein gerechter Krieg (lat. bellum iustum) geführt werden kann.

Aber auch die Bedeutung des Rechts im Krieg (lat. ius in bello) ist schon länger Gegenstand der Debatten. Zunächst in der so genannten Haager Landkriegsordnung und schließlich – und heute noch bindend – in den Genfer Konventionen zum so genannten „humanitären Völkerrecht“ wurden verbindliche Regeln kodifiziert, die die Grenzen des Gewalteinsatzes im Kriegsfall regeln.

Das Recht hielt in den Krieg Einzug. So sind etwa Zivilisten als Nicht-Kombattanten zu schützen, Verwundete zu versorgen und auch in einem bewaffneten Konflikt existiert zu keinem Zeitpunkt ein völlig rechtsfreier Raum. Noch jüngeren Datums sind Überlegungen zu einer gerechten, nachhaltigen Nachkriegsordnung, also zu einem Recht nach dem Krieg (lat. ius post bellum).

Betrachten wir alle drei Ebenen, wird deutlich, dass jeweils noch etwas anderes mitschwingt als die Frage nach der juristischen Zulässigkeit von Gewaltanwendung zwischen Staaten und Völkern. Geht es um Krieg und Recht, wird auch immer die moralische Bewertung des Gewalteinsatzes mitverhandelt. Exemplarisch zeigt sich daran, wie eng unser Recht mit Vorstellungen des Guten und Gerechten verwoben ist und wie eng sich ethische Urteilsbildung an rechtlichen Rahmenbedingungen orientiert. An der Frage von Recht und Krieg wird deutlich, wie Recht und Moral ineinander verschränkt sind.

Wer hat ein Recht zum Krieg?

Das Verhältnis von Recht und Krieg ist keinesfalls so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. Nicht zuletzt der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine führt uns Bedeutung und Grenzen des Rechts im Krieg vor Augen. So ist gar nicht unmittelbar klar, was mit Recht hier gemeint ist. Recht – und dies trifft nicht nur auf das deutsche Wort, sondern auch auf seine lateinische Entsprechung zu – kann sowohl eine moralische Verpflichtung als auch ein tatsächlich juristisch gefasstes, niedergeschriebenes Gesetz meinen.

Sprechen wir in der ethischen oder völkerrechtlichen Beurteilung von Kriegen also von einem Recht zum Krieg, dem Recht im Krieg, oder sogar von einem Recht nach dem Krieg, so schwingen immer beide Bedeutungen mit. Diese doppelte Bedeutung des Rechts wird dort deutlich, wo etwa ein Recht zum Krieg zwar juristisch klar zu verneinen ist, es aber durchaus Stimmen in der friedensethischen Debatte gibt, die ein moralisches Recht zum Krieg bejahen – zuweilen sogar eine Pflicht zum Krieg einfordern. Hiergegen hält die Charta der Vereinten Nationen in Artikel 2 klar fest:

„Alle Mitglieder legen ihre internationalen Streitigkeiten durch friedliche Mittel so bei, daß der Weltfriede, die internationale Sicherheit und die Gerechtigkeit nicht gefährdet werden. Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt.“ (UN Charta Art. 2)

Juristisch ist also klar, dass kriegerische Aggression, oder auch nur deren Androhung, völkerrechtswidrig ist. Davon ist selbstverständlich die in Art. 51 der Charta explizit genannte Selbstverteidigung der Völker ausgenommen:

„Diese Charta beeinträchtigt im Falle eines bewaffneten Angriffs gegen ein Mitglied der Vereinten Nationen keineswegs das naturgegebene Recht zur individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung, bis der Sicherheitsrat die zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen getroffen hat. Maßnahmen, die ein Mitglied in Ausübung dieses Selbstverteidigungsrechts trifft, sind dem Sicherheitsrat sofort anzuzeigen; sie berühren in keiner Weise dessen auf dieser Charta beruhende Befugnis und Pflicht, jederzeit die Maßnahmen zu treffen, die er zur Wahrung oder Wiederherstellung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit für erforderlich hält.“ (UN Charta Art. 51)

Nicht nur in der traditionellen Theorie des gerechten Krieges (so etwa bei Cicero und Thomas von Aquin), sondern auch in ihrer zeitgenössischen Aktualisierung und auch in der von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in ihrer Friedensdenkschrift von 2007 dargelegten Theorie des Gerechten Friedens werden die Vorstellung eines Rechts zum Krieg und die an ihn angelegten Kriterien dazu gebraucht, den Krieg selbst einzuschränken. Der Krieg wird sowohl rechtlich in Form des völkerrechtlichen Gewaltverbots als auch moralisch eingeschränkt.

Das Recht zum Krieg fragt nach der moralischen und rechtlichen Legitimität der Anwendung militärischer Gewalt. Dabei kommt der völkerrechtlichen Dimension des Rechts zum Krieg eine ausschließlich prohibitive Bedeutung zu. Die UN-Charta verpflichtet die Staaten auf den Verzicht der Gewaltanwendung. Das Völkerrecht kennt ausschließlich ein Recht auf Verteidigung. Aus dem Recht, der Staaten gegeneinander legitimerweise Krieg zu führen, ist durch die Charta der Vereinten Nationen ein Friedensrecht geworden, das jede Anwendung von Gewalt – einschließlich der Anwendung militärischer Gewalt im Krieg – einschränkt.

Dieser Deutung des ius ad bellum als Verpflichtung zum Frieden und Verbot des Krieges schloss sich die Evangelische Kirche in Deutschland 2007 mit ihrer Theorie des Gerechten Friedens an. Die Friedensdenkschrift von 2007 lehnt die Rede vom gerechten Krieg konsequent ab, da ein gerechter Krieg unmöglich sei. In der Perspektive der Friedensdenkschrift von 2007 kann weder ein juristisches noch ein moralisches Recht auf Krieg sinnvoll vertreten werden.

Vielmehr vertrat die Friedensdenkschrift von 2007 gegen die Vorstellung eines gerechten Krieges das Konzept der rechtserhaltenden Gewalt und überführte die Vorstellungen des moralischen Rechts zum Krieg so in eine Überlegung zum zwar gegebenenfalls notwendigen, aber niemals gerechten Einsatz von Gewalt.

Es gibt aber auch innerhalb der evangelischen Friedensethik Positionen, die ein positives moralisches Recht zum Krieg befürworten. Sie sehen bestimmte militärische Gewaltakte als zumindest moralisch gerechtfertigt oder sogar notwendig an. Dies wird in der Regel mit dem Recht des Einzelnen auf Schutz und/oder die Durchsetzung grundlegender Menschenrechte begründet. Ein juristisches Recht zum Krieg besteht jedenfalls nur im Sinne eines Rechts auf Selbstverteidigung. Moralisch scheint es wesentlich weiter gefasst werden zu können.

So wird, wie bereits im Sommer 2025 angekündigt, in der neuen Friedensdenkschrift der EKD „Welt in Unordnung – Gerechter Friede im Blick“, die in der kommenden Woche erscheint, dem Gewaltschutz als einer Dimension des Leitbildes des Gerechten Friedens, „ein relatives Prä“ vor den anderen eingeräumt. In der Friedensdenkschrift wird also exakt die Frage verhandelt (und offenbar bejaht), ob Gegengewalt zum Zweck des Gewaltschutzes nicht nur juristisch, sondern moralisch legitim sein kann.

Das Recht im Krieg

Während das Recht zum Krieg meist nur im Sinne eines moralischen Rechts zu bestimmten militärischen Handlungen gedeutet wird und eine juristische Bestimmung des Rechts zum Krieg nur ex negativo, nämlich im Verteidigungsfall, gegeben ist, ist das Recht im Krieg vornehmlich juristisch verfasst und in internationalen Abkommen ausformuliert. So gelten heute die Genfer Konventionen als Grundlage des modernen humanitären Völkerrechts. In ihnen ist vornehmlich die „ordnungsgemäße“, gerechte Anwendung militärischer Gewalt geregelt. Sie standardisieren den Gewalteinsatz und begrenzen ihn in bewaffneten Konflikten.

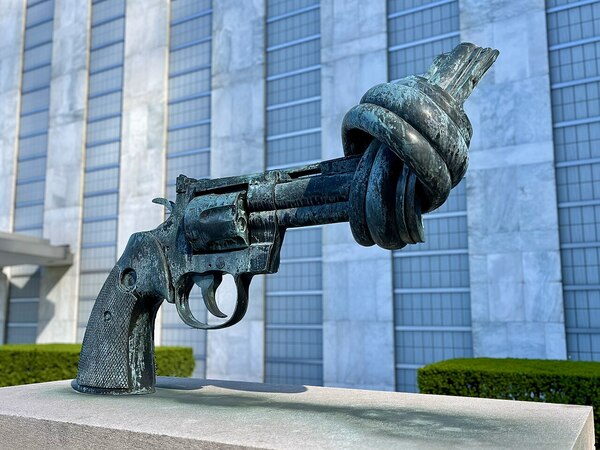

„Non-Violence“-Skulptur von Carl Fredrik Reuterswärd vor dem UN-Hauptquartier in New York (Foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Das Recht im Krieg muss daher als das in bewaffneten Konflikten anwendbare Recht verstanden werden. Es soll militärische Konflikte in Grenzen halten, um das Leid im Krieg zu minimieren. Es dient somit dem Schutz der Kriegsopfer und dem Schutz der Soldaten vor unnötigem, übermäßigem Leid.

Das Recht im Krieg enthält klar definierte Verbote bestimmter Handlungen, Taktiken und Ziele (beispielsweise zivile Einrichtungen, Sanitäter:innen, Mitarbeiter:innen des Internationalen Roten Kreuzes) und konzentriert sich dabei auf den Grundsatz der Unterscheidung zwischen Kombattanten und Nicht-Kombattanten zum Schutz der Zivilbevölkerung. Diese Regeln sind innerhalb der deutschen und verbündeten Streitkräfte als Einsatz- und Verhaltensregeln übernommen.

Das „Wie“ militärischer Handlungen wird also durch das Recht im Krieg begrenzt. Das ius in bello wird, nicht nur aufgrund seiner starken juristischen Ausgestaltung durch das humanitäre Völkerrecht, aber auch moralisch verstanden und in der Friedensethik diskutiert. Allerdings muss hier klargestellt werden, dass der ethische Diskurs über die Regeln der Kriegsführung das komplexe Regelwerk des internationalen Kriegsrechts immer schon voraussetzt.

Insbesondere die Probleme der asymmetrischen Kriegsführung, des Terrorismus und auch einer hybriden Kriegsführung werfen hier ethische Fragen auf, da das gesetzlich kodifizierte Recht für diese Art von Konflikten nicht geeignet zu sein scheint. In solchen Konflikten wird die geforderte Unterscheidung zwischen Kombattanten und Zivilisten, zwischen Krieg und Frieden zunehmend schwieriger. Wie können Angegriffene sich verteidigen, wenn der Aggressor sich nicht an das Recht im Krieg hält, den Krieg auf nicht-militärische gesellschaftliche Systeme ausdehnt, auf anderem Wege als durch Waffengewalt Angst und Schrecken verbreitet? Der Verweis auf das Recht im Krieg wie seine Anwendung oder Nicht-Anwendung wird auch in nicht-internationalen Konflikten – etwa in Bürgerkriegen – strittig.

Das Recht nach dem Krieg

Sowohl das ius ad bellum als auch das ius in bello werden, nicht zuletzt als Teile der Vorstellung vom gerechten Krieg (s. hier in der Eule), in der abendländischen Geistesgeschichte ausführlich diskutiert – und zwar sowohl in ihrer juristischen wie auch in ihrer ethischen Dimension. Demgegenüber stellt die Frage nach einem möglichen Recht nach dem Krieg eine relativ neue Entwicklung innerhalb der Friedensethik dar, die sich auch der Entwicklung einer Theorie des Gerechten Friedens verdankt, wie sie in der EKD-Friedensdenkschrift von 2007 dargelegt wurde.

Ist Frieden – wie es die Friedensdenkschrift von 2007 fasst – mehr als nur die Abwesenheit von Krieg, dann muss sich dieses „Mehr“ auch in moralischen wie möglicherweise juristischen Rechten niederschlagen. Insgesamt kann ein solches Recht nach dem Krieg also als die Vorstellung einer gerechten, auf Sicherheit und Schutz der Individuen, ihre soziale Absicherung sowie kulturelle Selbstbestimmung zielenden Nachkriegsordnung verstanden werden. Ein so verstandenes Recht nach dem Krieg kann dann als die Summe der Kriterien verstanden werden, anhand derer man einen gerechten Frieden nach dem Krieg beurteilen kann.

Es geht hier also vorrangig um die Art und Weise Kriege, die einmal begonnen wurden, so zu beenden, dass sie in einer gerechten Ordnung münden. Es wird also nach der Gerechtigkeit nach dem Krieg und der Möglichkeit eines gerecht beendeten Krieges gefragt. Dies umfasst vor allem friedensbildende Maßnahmen auf dem Weg zu einer gerechten Ordnung. Es muss daher nach den Pflichten für den politischen Wandel und Wiederaufbau nach militärischer Gewalt gefragt werden. Insbesondere müssen die Wiederherstellung der Rechte der Opfer, die Unterscheidung zwischen militärisch und politisch Verantwortlichen sowie diejenige zwischen Kombattanten und der Bevölkerung, die Bestrafung von Kriegsverbrechen, Entschädigungen und die allgemeine Wiederherstellung einer gerechten Regierungsform berücksichtigt werden.

In dieser Perspektive geht es also nicht nur darum, Krieg zu verhindern (bzgl. des Rechts zum Krieg) oder in seiner Gewaltanwendung einzuschränken (bzgl. des Rechts im Krieg), sondern vor allem darum, den Frieden zu erhalten, wiederherzustellen und zu fördern. Dies erfordert auch eine Verpflichtung zur wirtschaftlichen Wiederherstellung und Wiedergutmachung. Theologisch kommen hier vor allem Fragen nach Vergebung und Versöhnung als Beginn einer neuen Erinnerung an das erlebte Leid in den Blick. Damit ist auch ein Anspruch auf Verantwortung nach dem Sieg in einem Krieg und die Verpflichtung zu gerechtem Verhalten nach dem Konflikt aufgerufen.

Juristisch ist ein solches Recht nach dem Krieg noch wenig gefestigt und es handelt sich zumeist um Gewohnheitsrecht auf internationaler Ebene. Internationale Abkommen zur gerechten Beendigung eines einmal begonnen Krieges fehlen bislang. Das Völkergewohnheitsrecht regelt in der Regel nur Mindestbedingungen für akzeptables Verhalten nach dem Krieg. Hier ermangelt es bisher also an juristischen Regelungen zur pluralistischen und problemlösungsorientierten Friedensstiftung – ganz im Sinne des biblischen Wortes von den Friedensstiftern in den Seligpreisungen. Die evangelische Friedensethik mit ihrer Theorie des Gerechten Friedens, die sich selbst aus den Quellen der internationalen christlichen Ökumene speist, ist an dieser Stelle der internationalen Rechtssetzung voraus.

Recht und Gerechtigkeit: Fortschritt im Wechselschritt?

Das Verhältnis zwischen juristischer und moralischer Bedeutung des Rechts in Bezug auf und im Kontext des Krieges zeigt also eine komplexe Verschachtelung beider Ebenen. Recht und Ethik sind und bleiben im Bereich der Militär- und Friedensfragen eng miteinander verflochten. Beide können aber auch klar voneinander getrennt werden. Internationale Konflikte, der Einsatz militärischer Gewalt und im Extremfall Kriege sind juristisch stark regulierte Felder der internationalen Beziehung, in denen zugleich den Konfliktparteien eine Vielzahl moralisch-ethischer Verpflichtungen aufzuerlegen sind.

Klar ist vor allem, dass von einem juristischen Recht zum Krieg im Blick auf das Völkerrecht – wie es in der Charta der Vereinten Nationen grundgelegt ist – für keinen Anwendungsfall die Rede sein kann. Gewalteinsatz kann und darf niemals Mittel der internationalen Beziehungen sein. Wird das Recht zum Krieg hingegen als moralischer Anspruch auf Gerechtigkeit interpretiert, lässt sich eine weitreichende und kontroverse Debatte über die Möglichkeit und Notwendigkeit von Krieg erkennen, in der die Evangelische Kirche in Deutschland bisher mit ihrer Theorie vom Gerechten Frieden eine eindeutige Position des kontingenten Pazifismus eingenommen und überzeugend begründet hat.

Anders verhält es sich beim Recht im Krieg, das klar juristisch reglementiert und kodifiziert vorliegt. Hier muss die Ethik moralische Rechte als Anspruch auf Gerechtigkeit und deren Kodifizierung im Sinne ihrer Durchsetzbarkeit geltend machen. Bezüglich des Rechts nach dem Krieg hingegen ist eine viel stärkere rechtliche Umsetzung der in den friedensethischen Debatte vorgebrachten moralischen Rechte bisher noch weitgehend ein Desiderat. Während die Möglichkeit und Ausgestaltung einer gerechten Nachkriegsordnung in ethischer Hinsicht breit diskutiert wird, spiegelt sich dies noch nicht ausreichend im kodifizierten Völkerrecht und seinen konkreten Bestimmungen wider.

Mehr:

- Lukas Johrendt: „Between Justice and Law: The Concept of Jus within the Doctrine of Jus ad Bellum, Jus in Bello and Jus post Bellum“, in „The War between Russia and Ukraine. An Intercontinental Peace Ethical Conversation“, herausgegeben von Nicole Kunkel und Torsten Meireis, De Gruyter, Open Access, PDF-Download

- „Ein Plädoyer für gerechte Ordnungen und Verhältnismäßigkeit“ – Eule-Artikel von Christian Spieß, Professor für Christliche Sozialwissenschaften an der Katholischen Privat-Universität Linz, über das Friedenswort der Deutschen Bischofskonferenz „Friede diesem Haus“ (2024)

- „Friedensethik: Wo stehen wir? Und was wurde versäumt?“ – Eule-Analyse von Michael Haspel, Friedensethiker und Professor an den Universitäten in Erfurt und Jena, zu den Herausforderungen der evangelischen Friedensethik angesichts des Ukraine-Krieges (März 2022)

- „Wie Versöhnung über Grenzen gelingen kann“ – „Re:mind“-Newsletter der Eule zur Diskussion um die Friedensethik im Vorfeld der Veröffentlichung der neuen Friedensdenkschrift 2025 von Eule-Redakteur Philipp Greifenstein vom 3. Oktober 2025

- Alle Eule-Beiträge zum Themenschwerpunkt „Friedensethik“.

Unterstütze uns!

Die Eule bietet Nachrichten und Meinungen zu Kirche, Politik und Kultur, immer mit einem kritischen Blick aufgeschrieben für eine neue Generation. Der unabhängige Journalismus und die Stimmenvielfalt der Eule werden von unseren Abonnent:innen ermöglicht. Mit einem Eule-Abo unterstützst Du die Arbeit der Redaktion, die faire Entlohnung unserer Autor:innen und die Weiterentwicklung der Eule.