Die Themen der EKD-Synode 2018

Die Themen der EKD-Synode 2018

Ein anderer Synodenrückblick: Wir haben Akteur_innen aus Kirche und Gesellschaft um ihre Einschätzung zu den Ergebnissen und Diskussionen der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gebeten.

Entscheidend sind die Themen. Wir haben Akteur_innen aus Kirche, Diakonie und Gesellschaft nach ihren Einschätzungen zu den zentralen Diskussionen der Synode gefragt und fassen hier die wichtigsten Ergebnisse der Synode zusammen.

Schwerpunkthema der EKD-Synode 2018 vom 11. bis 14. November in Würzburg war der Glaube junger Menschen. Die Synodalen diskutierten intensiv darüber, wie Kirche jungen Menschen nahe kommen kann. Philipp Greifenstein (@rockToamna) hat diese Debatte am Dienstag hier in der Eule beleuchtet.

Doch wie sieht es mit der Beteiligung junger Menschen auf der Synode selbst aus:

Mehr Beteiligung junger Menschen

Von Elisabeth Schwarz

@Schwarz_Elis, Jugenddelegierte auf der EKD-Synode, nimmt hier persönlich Stellung zum Thema.

Die EKD-Synode hat 120 Mitglieder. Davon werden 100 von den Landeskirchen entsandt und 20 vom Rat berufen. Von diesen 120 Synodalen waren zu Beginn der Synodenlegislatur 2015 nur fünf unter 35 Jahre alt, also weniger als fünf Prozent. Das entspricht nicht der Altersstruktur der Mitglieder der evangelischen Kirche.

Woran liegt das? Ich habe dazu mehrere Ideen: Gewählt wird in den Landeskirchen und bei Wahlen haben junge Menschen naturgemäß den Nachteil, dass sie noch nicht so vielen Menschen bekannt sind und noch nicht die Chance hatten, sich in Gremien zu profilieren. Auch liegt bei den Berufungen der Fokus nicht auf jungen Menschen.

Junge Menschen leben ihren Glauben nicht nur in parochialen Gemeindestrukturen, sondern oft in Verbänden, Gruppen oder anderen Zusammenschlüssen. Aus diesen heraus ist der Weg, über die Landeskirche in die Synode gewählt zu werden, noch viel weiter.

Und die Arbeitsweise der Synode(n) mit ihrer langen Amtszeit (6 Jahre), nur einer Tagung im Jahr, für die man eine Woche an freier Zeit und viel Vorbereitung investieren muss, ist kaum anschlussfähig an die Lebensrealität junger Menschen und aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß.

An diesen Punkten sollte man ansetzen. Für mich ist der erste Schritt, den Jugenddelegierten, die über die Verbände und Zusammenschlüsse entsandt werden, Stimmrecht zu geben. Erfreulicherweise soll dazu im nächstes Jahr ein Vorschlag vorgelegt werden.

Für eine gute Idee halte ich auch, die Landeskirchen stärker in die Pflicht zu nehmen. Ich würde eine Quote befürworten, um die Chance von jungen Kandidat*innen zu erhöhen. Wenn man es nicht schaffen sollte, diese zu erfüllen, dann würde das viel über Kirche aussagen. Zu guter Letzt sollte über die Arbeitsweise der Synode grundlegend nachgedacht und diese verändert werden. Ich wünsche mir, dass uns jungen Menschen mehr vertraut und mehr zugetraut wird!

(Lesetipp: Die Jugenddelegierten berichten auf einem Blog von ihrer Arbeit.)

„Wir wollen ..“

Der Synoden-Beschluss zum Schwerpunkthema unter dem Titel „Weite(r) sehen – Evangelische Kirche verändert sich“ (PDF) ist eine große Willensbekundung. Die Diskussionen unter Beteiligung der Jugend haben sich offensichtlich gelohnt, denn da heißt es unumwunden: „Generationenübergreifend stellen wir fest: Wir wollen Kirche verändern!“

Konkrete Reformen enthält der Beschluss gleichwohl nicht. Bei vielen Forderungen ermangelt es der EKD-Synode schlicht an Weisungsbefugnis, da sind die Gliedkirchen (Landeskirchen) mit ihren Synoden zuständig. Oder gar die Gemeinden vor Ort. Umso wichtiger ist die klare Stoßrichtung, auch wenn sich nicht gleich jede Forderung in den Alltag der Kirche hinein übersetzen lassen wird, Stichwort: Kulturwandel. Zwei wichtige Forderungen der Synode sind:

Jungen Menschen soll in Gemeinden, Gremien und Leitungsorganen mehr Verantwortung übertragen werden. Als Vorbild wird explizit der Lutherische Weltbund genannt. Dort gibt es eine Jugendquote von 20 %. Die Synode bittet die Gliedkirchen in einem eigenen Beschluss, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um jungen Menschen mehr Zugang zu verschaffen.

Und die Synode stellt fest, dass die Berufsbilder kirchlicher Berufe überholt sind und dringend der Aktualisierung bedürfen. Auch sollen nicht nur Theologiestudent_innen und Theolog_innen, sondern alle Berufsgruppen besser vernetzt werden.

Setzt sich die Erkenntnis langsam durch, dass es nicht für alles in der Kirche dringend eines Theologen bedarf? Hauptamtliche sollen gemäß ihrer Ausbildung arbeiten, meint die Synode. Hinter dieser Forderung liegt Sprengstoff: Wird hier die Tür für neue Dienstmodelle und ganz neue Kirchenberufen aufgestoßen? (pg)

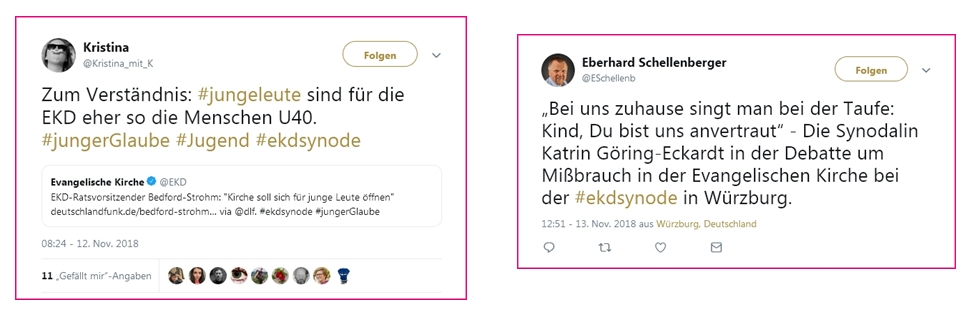

Tweets von @Kristina_mit_Kund @ESchellenb

Missbrauch aufklären

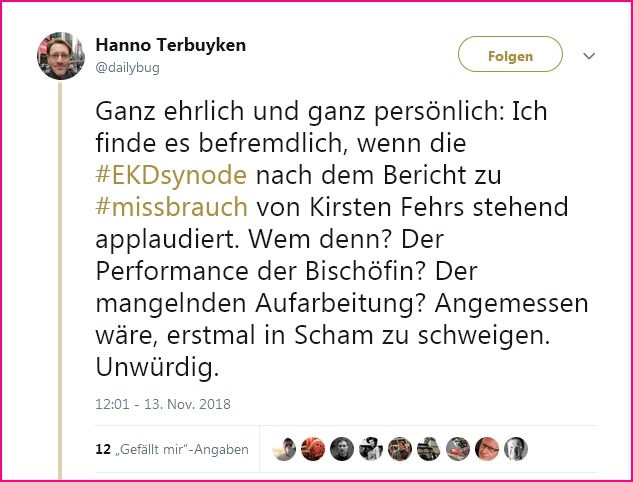

Die Synode beschäftigte sich auch mit dem evangelischerseits lange verdrängten Thema des Missbrauchs in der Kirche. Bischöfin Kirsten Fehrs brachte das Thema ein (Video), die Synodalen hörten angespannt zu. In der Diskussion gab es große Unterstützung für die von ihr vorgetragenen 11 Forderungen. Die Synode hat sich in ihrem Beschluss diese vom Rat der EKD und der Kirchenkonferenz vorgeschlagene Richtschnur zu eigen gemacht.

Unter den Synodalen gab es Unsicherheit, wie mit diesem schwierigen Thema umgegangen werden kann, Stilfragen eingeschlossen. Die Evangelische Kirche macht sich jetzt auf einen langen, fordernden Weg. Sie hat viel Zeit verschlafen, die Betroffenen warten ungeduldig. Und noch ist das ganze Ausmaß des Missbrauchs in der Evangelischen Kirche gar nicht ans Licht gekommen. (pg)

Offene Fragen

Von Angelika Oetken

@InfoOetken, Initiative Sexualisierte Misshandlung-Betroffenenteam, Co-Sprecherin des Betroffenenbeirats beim Fonds Sexueller Missbrauch – Ergänzendes Hilfesystem

Nach der Synode bleiben viele Fragen zum Thema Missbrauch offen, mit denen sich die Evangelische Kirche auseinandersetzen sollte:

Die KirchenfunktionärInnen sprechen von häufig von „sexualisierter Gewalt“. Damit ist allerdings nur eine Erscheinungsform des sexuellen Missbrauchs benannt, wie Prof. Rolf Pohl im Interview mit der Süddeutschen Zeitung erläutert.

Frauen und Mütter als Täterinnen fliegen bisher, was Kindesmissbrauch angeht, unter dem Radar der gesellschaftlichen Wahrnehmung hindurch, üben gleichzeitig aber große Macht über Minderjährige aus. Das sind ideale Bedingungen, um sexuelle Übergriffe zu begehen und zu vertuschen.

Auch die Evangelischen Kirchen müssen sich fragen: „Wie halten wir es mit dem Sex?“ Die typische protestantische Sexualmoral wurde nicht zuletzt von Martin Luther geprägt, einem Mann, der auch für mittelalterliche Verhältnisse eine traumatische Kindheit erleben musste.

Dazu gehört auch die Frage danach, ob die Plätze noch zeitgemäß sind, die die evangelische Kirche Lesben, Schwulen und/oder Transsexuellen zuweist: Inwieweit zwingt sie Menschen zu einem Versteckspiel und Doppelleben? Wer seine sexuelle Orientierung heimlich ausleben muss, wird vulnerabel, erpress- und verführbar.

Auch darum wünsche ich mir Aufmerksamkeit für TäterInnen-Opfer-Netzwerke. In der röm.-kath. Kirche und beim Leistungssport spielen solche Gefüge eine Rolle. Bei einigen der FunktionärInnen war die sexualisierte Beziehung zu einer mächtigen älteren Person entscheidend für den eigenen Aufstieg. Betrachtet werden darf, inwieweit das auch bei der evangelischen Kirche der Fall ist. Die betroffenen Personen haben mutmaßlich kein Interesse an der Aufdeckung, deshalb muss hier besonders gründlich hingeschaut werden.

Und vor allem muss gefragt werden, wie eine wirklich unabhängige Untersuchung des Missbrauchs in den Evangelischen Kirchen gelingen kann. Dazu sollte die EKD auch diejenigen von den Freikirchen, zu denen organisatorische oder ökonomische Verbindungen bestehen, in das geplante Aufarbeitungskonzept einzubeziehen. Das betrifft nicht allein eine wissenschaftliche Auseinandersetzung, die die EKD nun initiieren will, sondern auch die Kooperation mit der Unabhängigen Aufarbeitungskommission. Hier haben OpfervertreterInnen berechtigte Befürchtungen, dass die EKD ihre guten politischen Verbindungen nutzt, um sich schlechte Schlagzeilen zu ersparen.

Foto: Markus Spiske (Unsplash)

#zurückindiezukunft

Von Knut Dahl-Ruddies

@knuuut, Pfarrer der EKiR, Kirche im Knast, evangelischer Internetpionier

Ein kleines Gemeindehaus in einem Vorort in Frankfurt. Menschen, die sich seit einigen Jahren aus dem Internet kennen, treffen sich. Das Thema nennt sich „Kirche und Web“. Praktische Erfahrungen zur Webseitengestaltung und Präsenz in den neuen sozialen Medien werden vorgestellt und diskutiert. Die Form ist neu: Die Teilnehmenden sind Barcamper. Wir schreiben das Jahr 2012.

Wäre der Bericht „Kirche im digitalen Wandel“ (PDF), der auf dieser Synode vorgestellt wurde, damals bejubelt worden? Vermutlich. Immerhin wäre es ein Anfang gewesen, ein Signal, dass die Fragen, die die Teilnehmenden umtreiben, dringlich sind. Auch wenn damals schon der ein oder die andere bei sich gedacht haben könnte: So richtig verstanden hat man in Hannover nicht wohin die Reise geht, oder man will es nicht, schließlich ist eine „bottom up“-Bewegung immer bedrohlich für Institutionen.

Sechs Jahre später hat die EKD erkannt, dass die digitale Büchse der Pandora geöffnet ist und versucht verzweifelt sie zu verschließen oder mitzuspielen, je nachdem auf welcher der 62 Seiten des Berichts man sich gerade befindet. Sie versucht das mit Mitteln der alten Welt. Das heißt „top down“ (trotz Schulterblick) bzw. auf evangelisch: synodal, präsidial, konsistorial.

Die Älteren erinnern sich noch, wie nach den Enthüllungen von Edward Snowden im Jahr 2013 die schöne neue Welt Kratzer bekam und sie sich fragten: „Welche Daten produziere ich erst gar nicht?“ Es wäre wünschenswert gewesen, Edward Snowden wäre per Videobotschaft der EKD-Synode zugeschaltet gewesen. Vielleicht hätte er gesagt: „Wer jetzt erst staunend neue Räume betritt, wird morgen nicht gestalten können. Schaut lieber mit wem ihr Allianzen eingeht. Unternehmen die heute Alphabet heißen, nennen sich morgen vielleicht schon Alpha und Omega.

Schließlich, one more thing: Auf Stabstellenkommunikation reagiert das Internet und der User allergisch. Abraham war on the road ganz ohne map. Was für ein Vertrauen habt ihr eigentlich?“

#digitaleDiakonie

Von Daniel Fetzer

@danufetz, Diakon und Sozialarbeiter, arbeitet im Sozialdienst einer diakonischen Einrichtung

Mit Lust und Geld stürzt sich die EKD ins digitale Abenteuer und möchte jetzt auch im Internet „Kirche bei dir“ sein. Bei all dem Eifer um digitale Lebenswelten scheint etwas übersehen worden zu sein: Die Diakonie und ihre Einrichtungen. Zwar findet sich die „diakonische Praxis“ an vielen Stellen im Bericht zur Digitalisierung, aber schon bei der Vorstellung des Berichts durch Kirchenpräsident Volker Jung wird die Diakonie nur noch im unspezifischen Wortpaar „Kirche und Diakonie“ miterwähnt. Deshalb verwundert es nicht, dass im Beschluss der Synode zur Digitalstrategie keine Maßnahme einen direkten Bezug zur täglichen diakonischen Praxis – zur Pflege, zur Beratung und zur Anwaltschaft von Menschen – herstellt.

So wird Digitalisierung nur auf zweifache Weise gedacht: Als Übertragung und Verbreitung des kirchlichen Lebens in der digitalen Welt und als effizientes Upgrade der Prozesse in Kommunikation und Verwaltung.

Das ist schade. Aus der vertieften Reflexion von #digitaleDiakonie stellen sich nämlich Fragen, die Kirche bei der Digitalisierung weiterbringen: Wie können möglichst alle Menschen teilhaben – Barrierefreiheit und Inklusion? Wie können alle Menschen durch digitale Prozesse mehr Mitbestimmung und Gehör finden – Teilhabe und Empowerment? Und auch: Wie können sich Menschen in der digitalen Welt diakonisch engagieren – Ehrenamt und Hauptamt?

Dass sich eine solche Auseinandersetzung lohnt, zeigt sich an der einzigen Stelle, an der im Bericht die tatsächliche diakonische Praxis ins Spiel kommt. Dort wird die Frage aufgeworfen: „Kann beispielsweise ein in der Diakonie über Messenger begleiteter hilfebedürftiger Mensch auf demselben Kanal Menschen in seiner Kirchengemeinde vor Ort erreichen?“. Dies führt zur Forderung, einheitlich und gemeinsam digitale Angebote zu schaffen – und nicht 20 landeskirchliche Insellösungen.

Das digitale Potential für die tägliche Arbeit in der Pflege und Beratung muss sich die Diakonie anderweitig erschließen, beispielsweise auf Fachtagungen und aus der Forschung. Dies ist schon deshalb notwendig, weil diese Praxis zu vielfältig ist, als dass im Kirchenparlament darüber diskutiert werden kann. Interessant für diakonische Einrichtungen könnte aber die Projektstelle zur „theologisch-ethischen Reflexion der Digitalisierung“ werden, wenn sie dabei hilft, übergeordnete Fragen aus der Praxis theologisch zu reflektieren.

Money, Money

Die Synode hat für Digitalisierungsbemühungen 2, 2 Millionen Euro in den Haushalt für das kommende Jahr eingestellt. Davon wird eine neue Stabsstelle im Kirchenamt der EKD nebst zweier Assistenzen bezahlt und zwei weitere Projektstellen, die auf drei Jahre befristet sind. Davon wird eine der theologisch-ethischen Reflexion und die zweite Stelle der Sorge um IT und Verwaltung gewidmet.

Das Projekt „Kirche bei dir“ wird finanziert, außerdem soll ein „Medienpool“ für die besser vernetzte digitale Kommunikation (inkl. Gliedkirchen) eingerichtet werden. Was dann noch übrig ist, soll in einen Digitalinvestitionsfonds für andere Digitalprojekte fließen. Die Vergaberichtlinien muss der Rat der EKD noch zusammenzimmern.

Was viel klingt, ist – bei Licht betrachtet -, ein Tropfen auf den heißen Stein. Gemessen an den Kirchensteuereinnahmen von 94,5 Millionen Euro, die der EKD zur Verfügung stehen, sind 1 Million minus der bereits beschlossenen Projekte – wie sagte Joe Ackermann so hübsch? – Peanuts. Hoffnungen darf man indes auf die Stabsstelle und die Projektstellen setzen. Aber wozu braucht es die Befristung auf drei Jahre? Ist die Digitalisierung dann abgeschlossen?

Die Finanzen der EKD bedürfen eines genauen Hinschauens, das würde den Rahmen dieses Artikels sprengen und wird in einem eigenen Beitrag nachgereicht. Nur so viel: Insgesamt sieht der Haushalt der EKD auf der Einnahmensseite im kommenden Jahr 226 Millionen € vor. Seit dem Jahr 2000 ist die Kirchenmitgliedschaft um 19 % gesunken, die Einnahmen aus der Kirchensteuer sind im gleichen Zeitraum um 33 % gestiegen.

Das klingt erst einmal widersinnig: In der Tat aber hat es allein die sehr gute Konjunktur ermöglicht, dass die Kirche die Folgen von Kirchenaustritten und demographischem Wandel nicht längst schon im Klingelbeutel spürt. 33 % über 17 Jahre bedeuten in etwa einen Ausgleich der im gleichen Zeitraum eingetretenen Teuerung. Nur die gute Konjunktur sorgt für den Inflationsausgleich.

Auf der Einnahmenseite steht die EKD also zwei Problemen gegenüber: Kurzfristig werden die Einnahmen durch den konjunkturellen Herbst absinken, den Finanzexperten längst für angebrochen halten. Mittelfristig bedroht der demographische Wandel die Zukunft der Kirche in ihrer gegenwärtigen Form. Um „rechtzeitig“ zu überlegen, was zu tun ist, wurde im Mai 2018 ein begleitender Ausschuss zur Neuausrichtung der Finanzen eingesetzt. (pg)

Kirche ist mehr als Verwaltung und Notwendigkeit, die Kirche Jesu Christi versammelt sich um das Kreuz, Foto: Gift Habeshaw (Unsplash)

„Dunklen Narrativen“ Hoffnung entgegensetzen

Von Tobias Graßmann

@luthvind, Pfarrer der ELKB, wiss. Mitarbeiter, Zentralteam des Netzwerks Theologie in der Kirche (NThK)

Hat die jüngste Ehrung für Jan und Aleida Assmann für ihre Thesen zu kulturellem Gedächtnis und Erinnerungsarbeit im Rat der EKD etwas angestoßen?

In den letzten Jahren und im Zeichen des Reformationsjubiläums konnte der Eindruck entstehen, als wolle die EKD die Herausforderungen der Gegenwart alleine mit Martin Luther und Dietrich Bonhoeffer bestreiten. Diese Basis verbreitert der Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm in seinem mündlichen Ratsbericht vor der Synode unter Rückgriff auf die Assmanns nun beträchtlich.

Er wird fündig bei Friedrich Schleiermacher und Karl Barth sowie nicht zuletzt bei dem katholischen Theologen Johann Baptist Metz. Eine gegenwärtige Zentralaufgabe der Kirche bestimmt er im Anschluss an Metz’ Theologie der Passion folgendermaßen: Den „dunklen Narrativen“ von Selbstdurchsetzung und Angst, wie sie insbesondere die Rechtspopulisten anzapfen und verbreiten, seien das Gedächtnis an das Leiden und Narrative christlicher Hoffnung entgegenzusetzen.

Es ist schade, dass der Ratsvorsitzende seine theologischen Linien hier nicht weiter ausziehen konnte. Doch die Grundlinie scheint mir deutlich: In der Bibel kommt eine menschliche Hoffnung zur Sprache, die als Gottes Verheißung noch nicht voll eingelöst und vom Gang der Welt auch gar nicht einlösbar ist. Das kann Vorfreude auf eine offene und auch riskante Zukunft wecken, aber schützt zugleich vor der Überforderung, diese Zukunft allein als Produkt unseres Handelns zu begreifen.

Und wenn diese Hoffnung sich insbesondere an Passion und Kreuz – an Heil verborgen unter seinem Gegenteil – rückgebunden weiß, dann bewahrt dies vor der resignierten oder zynischen Überschätzung all der ernüchternden und bedrängenden Entwicklungen, die wir derzeit in der Kirche, in der Gesellschaft und auch in der Weltpolitik beobachten müssen.

Auch gesellschaftlich und politisch erwarte ich mir viel von einer Kirche, die aus ihrer – oft schmerzhaften! – Erinnerungsarbeit schöpft und das Fundament ihrer Hoffnung in Jesus Christus hat, statt gebannt auf Zukunftsprognosen zu starren. Hat Heinrich Bedford-Strohm also vorgeschlagen, die Erinnerung an den Gekreuzigten und die Vergegenwärtigung des Auferstandenen noch klarer ins Zentrum kirchlichen Denkens und Handelns zu stellen?

So habe ich ihn verstanden und darin ist ihm unbedingt zuzustimmen.