Der gute Hirte: Was ist eigentlich Pastoralmacht?

In der Kirche nimmt Macht viele Formen an. Nicht alle sind rundheraus abzulehnen. Über einen guten Umgang mit der Macht des Sorgens in der Kirche.

Im Herbst 2025 beschäftigen wir uns in der Eule in einem Themenschwerpunkt mit „Macht in der Kirche“. Wir schließen damit auch an unseren Themenschwerpunkt „Missbrauch evangelisch“ an. Im folgenden Artikel von Elis Eichener über Pastoralmacht werden sexualisierte Gewalt und spiritueller Missbrauch geschildert und diskutiert.

Spätestens seit der Veröffentlichung der „ForuM“-Studie fällt öfters der Begriff Pastoralmacht, wenn in kirchlichen Kreisen über sexualisierte Gewalt gesprochen wird. Dabei bleibt zumeist unterbestimmt, was genau mit diesem Begriff gemeint ist. In vielen Fällen scheint darunter eine Art von ausuferndem Klerikalismus verstanden zu werden, dessen sich vor allem Geistliche bedienen, um Macht über die Betroffenen auszuüben.

Diese Begriffsverwendung ist allerdings eher vage, weshalb die Rede von der Pastoralmacht bisher nur wenig Klarheit in den Diskurs über sexualisierte Gewalt gebracht hat. Das müsste aber nicht so sein, denn eigentlich verbirgt sich hinter dem Schlagwort der Pastoralmacht ein detailliertes Konzept, mit dem sich Machtmissbrauch in der Kirche präzise analysieren lässt. Als ein solches Konzept verstanden, hat der Begriff der Pastoralmacht großen Nutzen, auch sexualisierte Gewalt und die mit ihr verbundenen Dynamiken wie spirituellen Missbrauch zu beschreiben und ihnen gegebenenfalls entgegenzuwirken.

Die Pastoralmacht wird im Spätwerk des französischen Philosophen Michel Foucault beschrieben. Foucault hatte sich da schon längst einen Namen damit gemacht, dass er in verschiedenen Studien die subtilen Formen der Machtausübung in der modernen Gesellschaft analysiert hat.

Bereits in seinen Untersuchungen zu Institutionen wie dem Krankenhaus oder dem Gefängnis ging er davon aus, dass Macht sich keineswegs nur in einem transparenten, offen hierarchischen und eindeutig destruktiven Gewaltakt äußert. Vielmehr stellt sie eine allgegenwärtige Dynamik in zwischenmenschlichen Beziehungen dar, die als soziale Grundbegebenheit oft positive Wirkungen entfaltet, aber eben auch auf problematische Weise missbraucht werden kann.

Wird Macht missbraucht, zielt sie – so führt Foucault aus – gerade in der modernen Gesellschaft darauf, die Körper und die Seelen zu manipulieren, zu reglementieren und zu disziplinieren. Sie wirkt als eine diskursive Kraft, stellt verbindliche Wissensbestände auf, dringt in das individuelle Bewusstsein ein und verändert die Gedankenwelt der Menschen. Macht ist demzufolge nicht einfach zerstörerisch, sondern produktiv und erschafft sich den Menschen, der zu ihr passt und ihrer bedarf.

Das Wirken der Macht ist deshalb nach Foucault in vielen Fällen nur schwer durchschaubar. Sie macht sich selbst unsichtbar, indem sie sich in das Wollen der Menschen einschreibt und zu deren eigenem Wollen wird. Ihre Wahrheit wird zur Wahrheit der Individuen, sie wird den Menschen zu einem Ausdruck ihrer Subjektivität, sie geht ihnen in Fleisch und Blut über.

Der gute Hirte?

In seinem Spätwerk versucht Foucault, diese subtilen Machtdynamiken historisch-genealogisch zu erklären. Er stellt diesbezüglich die These auf, dass das frühe Christentum die Pastoralmacht als neue Machtform kreiert hat.

Der hebräischen Tradition entnahm man, so Foucault, die Hirtenmetapher, mit der eine enge, kaum auflösbare Beziehung zwischen dem Hirten und seiner Herde ausgedrückt wird. Der Hirte ist demnach nicht einfach verantwortlich für seine Herde, sondern ihr geradezu verpflichtet. Er muss sie um sich versammeln und sie eng bei sich halten, sie umsichtig durch das schwierige Gelände leiten und zu einem besseren Weidegrund führen.

Diese intensive, ihrem Wesen nach sorgende Beziehung wurde im frühen Christentum indes mit dem aus der griechischen Tradition stammenden Motiv der Gewissenserforschung und der damit verbundenen Arbeit am eigenen Selbst kombiniert. Foucault betont, dass es dadurch zu einer Individualisierung der Hirtenmetapher gekommen ist. Nicht mehr die Herde in ihrer Gesamtheit, sondern jedes einzelne Schaf mit seinen ureigensten Bedürfnissen rückt in den Fokus des Hirten. Der Hirte soll sich nun – wie im Gleichnis aus dem Neuen Testament – auf das verlorengegangene Schaf fokussieren, um es zu dessen eigenem Wohl zu lenken und wieder in die Herde zu integrieren. Er leitet also die Herde, indem er das Schaf leitet.

Diese Anleitung funktioniert durch Machtmittel wie Gewissenserforschung, Geständniszwang und Verhaltenskontrolle, wie man sich beispielhaft an der Beichtpraxis verdeutlichen kann. Das Individuum ist – so entfaltet es Foucault – durch die Pastoralmacht dazu angehalten, regelmäßig und dauerhaft das Gespräch mit einem Gegenüber zu suchen, das ihm ganz genau zuhört und ihm mit beständigem Rat dabei hilft, sein Leben gut und recht zu gestalten.

Damit dieses Gegenüber dem Individuum kundig und sachgemäß helfen kann, so arbeitet Foucault heraus, muss es natürlich möglichst viel über dessen Gefühle und Gedanken wissen. Um die nötigen Informationen zu erhalten, wird das Individuum dazu gebracht, sein Innerstes zu durchleuchten und zu offenbaren, es muss also Zeugnis ablegen über seine intimsten Geheimnisse. Diese werden sodann vom Gegenüber gedeutet, bewertet und eingeordnet, wodurch das Individuum ihm eigentlich fremde Wahrheiten verinnerlicht. Es wird zudem dazu ermutigt, an sich selbst zu arbeiten, passt in der Folge sein Verhalten an und wird seinem Hirten hörig.

Dabei ist nicht äußerer Druck das motivierende Moment, sondern vielmehr die als selbstlos erscheinende Sorge des Hirten. Der Hirte, so die Unterstellung, will nur das Beste von mir. Warum sollte ich ihm also misstrauen? Das, was der Hirte von mir verlangt, so die Mutmaßung, dient nur meinem Wohl. Warum sollte ich es also nicht wollen? Auf diese Weise wird das Individuum machtförmig gemacht und in eine intensive, geradezu grenzenlose Abhängigkeitsbeziehung gebracht. In der Folge setzt das Individuum neue Prioritäten, reduziert seine Denk- und Handlungsoptionen und beschneidet aus vermeintlich freiem Entschluss seine innere Freiheit.

Wer übt heute Pastoralmacht aus?

Was sich zunächst altmodisch anhören mag, stellt keinen Atavismus dar: Diese Machtform ist keineswegs aus unseren gegenwärtigen Kirchen und Gesellschaften verschwunden. Foucault macht darauf aufmerksam, dass diese Machtform aus der Kirche in die säkulare Gesellschaft diffundiert ist und dabei eine aktualisierte Gestalt angenommen hat. Statt um das Seelenheil geht es nun um das innerweltliche Wohlergehen, statt bei der Kirche liegt die Verantwortung teils beim Staat, teils bei öffentlichen Einrichtungen, teils bei privaten Trägern – man kann hier etwa an die Institution des Krankenhauses und die Profession der Ärzt*innen denken.

Die wichtigste Veränderung liegt nach Foucault aber darin, dass eine Verschmelzung mit der liberalen Idee der Freiheit erreicht wurde. Die Pastoralmacht kann problemlos auf die Ausübung offen hierarchischer Gewalt verzichten, weil sie sich durch die Sorge in die Seelen einschreibt. Sie kann ihre Wahrheiten als die Wahrheiten der Menschen verkaufen, sie kann ihre Anforderungen zu den Anforderungen der Individuen machen.

Aus diesem Grund wurde die Pastoralmacht zu einem Teil moderner Regierungskunst. Foucault nutzt den Begriff der Gouvernementalität, um diese Herrschaftsform zu beschreiben – moderne Machtausübung agiert in diesem Sinne nicht gegen die Menschen, sondern arbeitet mit ihnen. Sie gibt ihnen Normen vor, formt ihre Vorstellungen und reguliert ihr Verhalten, ohne dass die Menschen diese Beeinflussung bemerken. Sie begrenzt die Freiheit der Menschen, die in dieser Begrenzung ihre eigene Freiheit auszuleben meinen. Diese unterschwellige Manipulation fällt den Individuen zumeist nicht auf; dabei handelt es sich um die sublimierte Form der Pastoralmacht.

Ermöglichung von sexualisierter Gewalt

Vor diesem Hintergrund sollte nicht überraschen, dass die Pastoralmacht auch eine Rolle bei der Ermöglichung sexualisierter Gewalt spielt. Dabei stechen zunächst die Fälle aus konservativen, pietistischen oder evangelikalen Milieus ins Auge, wo die Pastoralmacht in einer kaum verhohlenen Reinform ausgeübt wird.

Dies zeigt sich beispielhaft an einem Fall aus Ostdeutschland, der im Teilprojekt A der „ForuM-Studie“ aufgearbeitet wurde. Dort wird von einem Jugendwart berichtet, der seine eigene Person sakral überhöhte. Insbesondere in seinen Predigten verbreitete er die Ansicht, dass alle Menschen zutiefst sündig an Gott geworden seien und deshalb der Vergebung durch einen Dritten benötigen würden. Sich selbst präsentierte er als derjenige, der die Betroffenen zum Seelenheil führen könne, indem sie ihm detailreich ihre Sünden gestehen und er sie dann kraft seiner geistlichen Überlegenheit von ihrer Schuld freispricht.

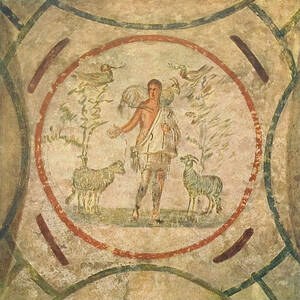

Darstellung des guten Hirten aus der Zeit des frühen Christentums, Katakombe der Priscilla, Rom (Bild: Wikimedia Commons, gemeinfrei)

Auf das von ihm unterbreitete Angebot der Seelsorge und der damit verbundenen Absolution reagierten viele männliche Jugendliche. Durch die sexualfeindliche Theologie des Jugendwarts geprägt, nahmen sie sich aufgrund ihres sexuellen Verhaltens als schmutzig und schuldbeladen wahr. Um rein und schuldlos vor Gott zu stehen, machten sie Beichttermine mit dem Jugendwart aus. Oft traf man sich in der freien Natur, wo der Seelsorger allein mit den Betroffenen sein konnte. Im Gespräch und insbesondere bei der Zusprache des Segens wurde der Jugendwart sexuell übergriffig, indem er die Betroffenen im Genitalbereich berührte oder gegen ihren Willen küsste.

Dennoch nahmen die Betroffenen immer wieder diese Seelsorge in Anspruch, weil sie glaubten, allein auf diese Weise erlöst werden zu können. So entwickelten sich langfristige Abhängigkeitsbeziehungen, zu denen regelmäßige Beichtgespräche und die in diesem Kontext ausgeübte sexualisierte Gewalt gehörten.

An diesem Beispiel zeigt sich deutlich das Wirken der Pastoralmacht: Der Täter inszenierte sich als der Hirte, von dessen Handeln das jenseitige Wohlergehen der Schafe abhängt. Er individualisierte diese und trennte sie von der schützenden Herde, indem er sie in für ihr Seelenheil vermeintlich notwendige Beichtgespräche brachte. Sie mussten in diesem Kontext ihre innersten Gedanken offenbaren und selbst über schambesetzte Handlungen wie das Masturbationsverhalten detailliert Auskunft geben. Der Hirte präsentierte sich dann als die Lösung ihrer Probleme, indem er den Betroffenen die Absolution zusprach.

Dadurch wurde er nicht nur als außergewöhnlich um das Wohl der Betroffenen bemüht wahrgenommen, sondern konnte die Schuldgefühle der Betroffenen sogar noch verstärken. Die Betroffenen wurden machtförmig gemacht, weil sie sich auf die Vergebung des Hirten angewiesen sahen und darum immer wieder die Nähe zu ihm suchten. Die Pastoralmacht tritt in diesem Fall also ganz unverblümt auf, wobei sie sich in gegenseitiger Steigerung mit spirituellem Missbrauch verbindet. Zwischen dem Täter und den Betroffenen besteht nicht nur eine Sorgebeziehung, sondern ihr Verhältnis hat einen geistlichen Charakter.

Die „ForuM-Studie“

Im Januar 2024 wurde die „ForuM-Studie“ zu sexualisierter Gewalt in der Evangelischen Kirche und Diakonie veröffentlicht. Die Studie steht als PDF zum Download auf der Website des Forschungsverbundes zur Verfügung. Außerdem gibt es eine 37-seitige „Zusammenfassung der Ergebnisse, Schlussfolgerungen und Empfehlungen“ als PDF zum Download.

In der Eule haben wir das Erscheinen der Studie mit einer Reihe von Beiträgen begleitet (s. hier, hier, hier, hier & hier) und im „Eule-Podcast“ sprachen wir u.a. mit den Forscherinnen Friederike Lorenz-Sinai und Safiye Tozdan. (Alle Eule-Beiträge zur „ForuM-Studie“.)

Machtausübung unter dem Deckmantel der Freiheit

Nicht immer nimmt die Pastoralmacht allerdings eine so offensichtliche Gestalt an. Anhand von Fällen sexualisierter Gewalt aus liberal-progressiven Milieus lässt sich die sublimierte Form dieser Machtform nachvollziehen. So trat der ehemalige Bremer Domprediger Günter Abramzik – dessen Taten in einer eigenen, mit dem „ForuM“-Projekt verbundenen Studie aufgearbeitet wurden – als jemand auf, der trotz seiner Prominenz gerade in linken Kreisen den Jugendlichen als gleichberechtigter Gesprächspartner begegnet.

Er behauptete eine Symmetrie zwischen seiner eigenen Person und den oft sozial benachteiligten oder emotional vernachlässigten Betroffenen, nahm sich Zeit für die Jugendlichen, diskutierte mit ihnen über philosophische Themen und ermöglichte ihnen spannende Erlebnisse. Gelegentlich lud er die Jugendlichen zu sich nach Hause ein, um mit ihnen sehr intensive, von großer Nähe geprägte Gespräche zu führen.

Die Betroffenen ließen die oft in diesem Kontext stattfindenden sexuellen Übergriffe nicht nur über sich ergehen, weil sie die fürsorgliche und für einen Erwachsenen untypische Zuwendung Abramziks nicht verlieren wollten. Zudem suggerierte Abramzik den Betroffenen, dass die sexualisierte Gewalt ihrem eigenen Wollen entspräche, sie sich durch seinen Lebensstil und auch durch die sexuellen Handlungen von ihren kleinbürgerlichen Herkunftsfamilien lösen und ihre Selbstbestimmung ausleben würden. Diese Ausdeutung sollte die Betroffenen dazu manipulieren, die sexualisierte Gewalt als revolutionären Widerstand und emanzipatorischen Akt gegen die konservativen Moralvorstellungen ihrer Elternhäuser zu interpretieren.

Obwohl sich das Vorgehen Abramziks von den Strategien des Täters im ersten Fall deutlich unterscheidet, entwickelten sich auch hier langfristige, durch sexualisierte Gewalt geprägte Abhängigkeitsbeziehungen. Das Wirken der Pastoralmacht nimmt in diesem Beispiel eine andere Gestalt an: Der Täter inszenierte sich nicht offensiv als für das Seelenheil zuständiger Hirte, sondern als engagierter Lebensbegleiter auf Augenhöhe. Abramzik gab vor, sich um das Wohlergehen der Jugendlichen zu sorgen, also ihre soziale oder emotionale Situation verbessern zu wollen. Er baute zu diesem vorgeschobenen Zweck eine übergriffige Nähe zu Einzelpersonen auf, insbesondere indem er sie in seine Privatwohnung einlud und auf diese Weise individualisierte.

Die sexualisierte Gewalt wurde von Abramzik nicht nur als eine Art der Zuwendung zu den oft aus prekären Verhältnissen stammenden Jugendlichen geframed, sondern als Ausdruck ihrer individuellen Freiheit fremdgedeutet. Durch die Sorge machte der Täter die Betroffenen machtförmig und brachte sie dazu, sich nicht gegen den Missbrauch zu wehren. Mittels der Pastoralmacht hat Abramzik also die Seelen der Betroffenen manipuliert, ihr Wahrnehmung beeinflusst und ihre Zweifel beiseitegeschoben. Die Pastoralmacht zeigt sich in diesem Fall damit in einer sublimierten Form, die an die moderne Gouvernementalität erinnert.

Machtdynamiken auf den Grund gehen

Ob in ihrer Reinform oder in ihrer sublimierten Form – die Pastoralmacht kann die Anbahnung, Ausübung und Verdeckung von sexualisierter Gewalt begünstigen. Sie erklärt zudem, warum die Täter – laut der „ForuM“-Studie sind fast alle Beschuldigten cis-männlich – nur selten körperliche Gewalt ausüben mussten, sondern mit großer Subtilität vorgehen konnten.

Die Pastoralmacht hat nämlich den Effekt, dass sich die Betroffenen nicht von dem Täter abgrenzen und sich sexueller Übergriffe darum nicht erwehren können. Der Täter erscheint ihnen als Vorbild oder gar als Vaterfigur, ihm wird guter Wille unterstellt. Häufig kann der Täter seine Sichtweisen zu denjenigen der Betroffenen machen und sexualisierte Gewalt auf diese Weise normalisieren.

Für die Kirche stellt sich angesichts dieses Befunds die Frage, wie sie mit der Pastoralmacht als einer seit Jahrhunderten, gar Jahrtausenden in ihren Handlungsweisen und insbesondere in ihrer Seelsorgekultur verwurzelten Machtform umgehen soll. Die Annahme, Schutzkonzepte allein könnten sexualisierte Gewalt eindämmen, erscheint vor diesem Hintergrund jedenfalls unbefriedigend. Zwar ist die Debatte um Schutzkonzepte von essenzieller Bedeutung, sollte aber nicht davon ablenken, dass die eigentliche Herausforderung theologischer Natur ist.

Nur wenn wir den offensichtlichen und versteckten Machtdynamiken in der Kirche auf den Grund gehen, können wir zu einer schonungslosen Aufarbeitung und womöglich zu einer effizienteren Prävention gelangen.

Ein guter Umgang mit der Pastoralmacht

Kirche und Theologie müssen angesichts der sexualisierten Gewalt intensiv über die eigenen Fundamente nachdenken. Das beginnt bei problematischen Lesarten der Bibel, geht über missbräuchliche Konstellationen in der Kirchengeschichte, berührt dogmatische Topoi wie die Rechtfertigungslehre (s. hier & hier in der Eule) und hört nicht bei praktisch-theologischen Fragestellungen auf.

Bezogen auf die Pastoralmacht stellt sich indes das Problem, dass man auf sie wahrscheinlich nicht verzichten kann. Macht ist ihrem Wesen nach schöpferisch, weswegen sie eben auch Veränderung möglich macht – das gilt nicht zuletzt für die Pastoralmacht. Ohne diese individualisierende, sich ganz auf das Wohl des Einzelnen konzentrierende Macht wäre gerade Seelsorge kaum denkbar. Sie lebt davon, den Menschen ganz genau zuzuhören, ihre Bedürfnisse zu verstehen und ihnen weiterführende Impulse zu geben. Wenn Seelsorgesuchende Trost erfahren, neue Kraft schöpfen oder sich ihnen neue Perspektiven eröffnen, ist das auch ein Ergebnis der Macht.

Wenn Seelsorge einen Unterschied machen und damit Bedeutung haben soll, können wir von der Pastoralmacht nicht lassen. Stattdessen muss es darum gehen, verantwortungsvoll mit ihr umzugehen. Der erste Schritt dazu liegt in der Herausbildung eines Bewusstseins um die eigene Macht. Immer noch fällt es vielen Mitarbeitenden und auch Mitgliedern schwer, Macht als ein konstitutives Wesensmerkmal der kirchlichen Institution und auch als eine in allen Kirchengemeinden wirksame Beziehungsdynamik zu verstehen.

Kirche wird häufig idealisiert, zu einer großen Familie deklariert und auf diese Weise zu einer überlegenen Gemeinschaft verklärt. Macht und Machtmissbrauch, Diskriminierung und Menschenfeindlichkeit, nicht zuletzt auch sexualisierte Gewalt werden als Fremdelemente gesehen, die aus dem säkularen Außen in die Harmonie der Kirche eindringen. Diese Sichtweise führt jedoch nicht dazu, dass Machtdynamiken in der Kirche begrenzt würden. Vielmehr werden diese rhetorisch verschleiert, können ohne jede Kontrolle gedeihen und oft genug auch konkrete destruktive Wirkungen entfalten.

Dies betrifft insbesondere die Pastoralmacht, die aufgrund ihrer Verknüpfung mit der Sorge sowieso schon schwer zu identifizieren ist. Wenn dann noch eine Machtaversion vorherrscht, die es verunmöglicht, Macht überhaupt anzusprechen, kann sie sich unheimlich gut tarnen. Angesichts dessen brauchen wir einen ehrlichen und nüchternen Blick auf Machtdynamiken in der Kirche und einen offenen und unverkrampften Umgang mit ihnen.

Und die Seelsorge?

Das gilt in hervorgehobenem Maße für die Seelsorgekultur, die eine zentrale Rolle in der Selbstdarstellung der Kirche einnimmt. Gerade bei der Seelsorge denken immer noch viele Menschen an eine empathische, respektvolle und hilfreiche Begleitung und sicher erleben die meisten Seelsorgesuchenden die kirchliche Seelsorge tendenziell positiv.

Zugleich führen Studien zur sexualisierten Gewalt in der evangelischen Kirche vor Augen, dass gerade die Seelsorge zur Anbahnung und oft auch zur Ausübung sexueller Übergriffe missbraucht wird. Das hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass die hier wirksame Pastoralmacht sich hinter dem sorgenden Habitus verbergen kann und deswegen selbst für aufmerksame Beobachter*innen kaum zu durchschauen ist.

Deshalb ist es für Seelsorgende nicht nur wichtig, sich ihrer eigenen Macht und der damit verbundenen Verletzungsgefahr bewusst zu sein. Darüber hinaus sollten sie sich professionsethischen Standards verpflichtet fühlen, die zumindest als basale Orientierung zu einer grenzwahrenden Seelsorge beitragen. Dazu sollte beispielsweise gehören, die Dauer von Seelsorgebeziehungen zu begrenzen, um das Risiko einer Abhängigkeit zu reduzieren. Auch wäre es zentral, die in einem Seelsorgegespräch nicht zu vermeidende persönliche Nähe stets kritisch zu evaluieren, um nicht zu tief in die Seele von Seelsorgesuchenden einzudringen.

Mit der Pastoralmacht leben lernen

Immer, wenn Menschen zueinander in Beziehung treten, entfalten sich Machtdynamiken. Hinzu kommt, dass sich die Pastoralmacht bis zu den Wurzeln des Christentums zurückverfolgen lässt. Sie ist demnach unweigerlich mit den pastoralen und kirchlichen Handlungsformen verbunden. Aus diesem Grund führt es nicht weiter, die Pastoralmacht moralisch zu sanktionieren. Vielmehr sollte sie als eine nicht vermeidbare Begleiterscheinung christlicher Sorge begriffen werden, derer man sich nicht einfach so entledigen kann.

Die Fälle sexualisierter Gewalt, die sich auf den Missbrauch der Pastoralmacht zurückführen lassen, zeigen, dass es einen selbstkritischen Umgang mit ihr braucht. Wissen Pfarrer*innen, Seelsorger*innen und andere Mitarbeiter*innen um die Pastoralmacht und ihre Wirkweisen, können sie nicht nur selbst verantwortungsvoll mit ihr umgehen. Bestenfalls können sie diese subtilen Machtdynamiken zudem auch in der Amtsführung ihrer Kolleg*innen, im Handeln von Ehrenamtlichen und dem Zusammenleben in der Gemeinde erkennen. Mit einer solch machtsensiblen Haltung können sie zur Prävention zukünftiger sexualisierter Gewalt beitragen.

Mehr:

- Elis Eichener, Isolde Karle: „Pastoralmacht als Begünstigung sexualisierter Gewalt. Professionsethische Überlegungen“, in „Sexualisierte Gewalt. Konstellationen – Problemanzeigen – Perspektiven“ (Jahrbuch Sozialer Protestantismus 16), herausgegeben von Anika Albert u.a., EVA Leipzig 2025, S. 179-192

- Elis Eichener: „Die dunkle Seite der Seelsorge. Zur Pastoralmacht in der öffentlichen Kommunikation der EKD“, in „Queer im Pfarrhaus. Gender und Diversität in der Evangelischen Kirche“, herausgegeben von Katrin Burja und Traugott Roser, transcript Verlag 2024, Open Access, PDF-Download

- Elis Eichener: „Zwischen Begleitung und Übergriff. Spirituelle Integrität in der Seelsorge“, Referat anlässlich der Tagung „Grenzen des Heiligen“ in Zürich, Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz

- Alle Eule-Artikel zum Themenschwerpunkt „Missbrauch evangelisch“ und zum Themenschwerpunkt „Macht in der Kirche“.

Unterstütze uns!

Die Eule bietet Nachrichten und Meinungen zu Kirche, Politik und Kultur, immer mit einem kritischen Blick aufgeschrieben für eine neue Generation. Der unabhängige Journalismus und die Stimmenvielfalt der Eule werden von unseren Abonnent:innen ermöglicht. Mit einem Eule-Abo unterstützst Du die Arbeit der Redaktion, die faire Entlohnung unserer Autor:innen und die Weiterentwicklung der Eule.